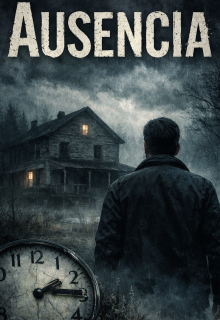

Ausencia

El gesto que no se deshace

El gesto que no se deshace.

Daniel tomó la decisión sin dramatismo. No hubo un momento solemne ni una frase definitiva en su cabeza. Simplemente cerró la computadora, se puso la chamarra y salió. El gesto fue tan común que incluso él mismo tardó unos segundos en darse cuenta de lo que acababa de hacer. No había avisado a nadie. No había explicado nada. Y, sobre todo, no había pedido permiso. Mientras conducía, se repitió que solo quería comprobar algo. Una verificación rápida. Nada más. Pero el cuerpo no mentía: las manos le sudaban y sentía esa tensión en la mandíbula que aparecía cuando sabía que estaba cruzando un límite personal. El edificio seguía ahí. Más viejo de lo que recordaba. O quizá más pequeño. Daniel no estaba seguro de si el cambio era real o solo una distorsión de la memoria. Entró. El olor lo golpeó primero. Un aroma indefinible, mezcla de humedad y productos de limpieza baratos. Y entonces ocurrió. El recuerdo no llegó como imagen, sino como sensación. La misma presión en el pecho. El mismo impulso de mirar hacia otro lado. Recordó estar de pie exactamente en ese lugar, con alguien hablando demasiado rápido, justificándose sin que nadie se lo pidiera. Recordó haber asentido. No porque estuviera de acuerdo, sino porque era más fácil. Daniel se apoyó en la pared. No estaba reconstruyendo hechos; estaba reviviendo una postura corporal, una forma de estar presente sin estarlo del todo. Yo estuve aquí, pensó. Y no hice nada.

Clara, por su parte, decidió llamar. No a Daniel. No a Laura. A alguien que llevaba meses evitando. El teléfono sonó más de lo esperado. Cada tono aumentaba la posibilidad de que colgara. No lo hizo.

—Hola —dijo la voz al otro lado, con una naturalidad que a Clara le pareció casi ofensiva.

No sabía qué iba a decir. Eso fue lo primero que entendió. Lo segundo fue que ya no importaba.

—Necesito preguntarte algo —dijo—. Y necesito que me respondas sin adornarlo.

Silencio. No largo. Pero cargado. Ese silencio fue el detonante.

Clara recordó una tarde específica. No una escena completa, sino un detalle absurdo: una taza mal colocada al borde de la mesa. Recordó haber pensado que alguien podía tirarla. Recordó haber estado a punto de moverla… y no hacerlo. La taza cayó minutos después. El sonido seco. La sorpresa fingida. La metáfora le resultó insoportablemente clara. Laura actuó de la manera más peligrosa de todas: documentó. Abrió una libreta nueva. No digital. Papel. Porque escribir a mano le impedía fingir distancia. Anotó fechas, nombres, frases textuales que había rescatado de conversaciones pasadas. No buscaba una historia coherente. Buscaba contradicciones. Y las encontró. Una en particular la dejó inmóvil: dos versiones del mismo día. Ambas dichas con seguridad. Ambas imposibles de coexistir. Laura sintió un frío extraño, no en la espalda, sino en el estómago. Entonces recordó. Recordó haber corregido a alguien en su cabeza… y no haberlo hecho en voz alta. Recordó haber pensado “no vale la pena”. Recordó haberse dicho que no era su problema. Cerró la libreta. Los tres entendieron algo esencial esa noche, aunque ninguno lo formuló con palabras: no eran víctimas de un recuerdo confuso,

eran cómplices de una omisión repetida. Y lo verdaderamente irreversible no fue ir al lugar, hacer la llamada o escribir los nombres. Fue aceptar, aunque fuera por un segundo, que habían elegido el silencio cuando todavía podían hablar.

El mensaje llegó a una hora equivocada. No era madrugada ni noche cerrada. Era ese punto incómodo del día en el que nadie espera nada importante. Daniel lo leyó mientras estaba de pie, con una mano apoyada en el respaldo de la silla, como si no tuviera intención de sentarse nunca más. No reconoció el número. El texto era breve. Demasiado.

“No sé si sigues buscando a Adrian. Yo estuve ahí el día que dices que no pasó nada.”

Nada más. No había firma. No había fecha. No había exigencia. Daniel sintió una presión inmediata en el pecho, como si alguien le hubiera empujado el aire hacia adentro y no lo dejara salir. Releyó el mensaje tres veces, buscando una trampa evidente. No la había. Y eso lo volvió más peligroso. No respondió. No porque fuera prudente, sino porque no sabía desde dónde hacerlo. Desde la negación ya no podía. Desde la curiosidad le daba miedo.

Mientras tanto, Clara estaba en un bar que no había elegido conscientemente. Había entrado porque estaba cerca, porque tenía luz, porque había gente. Necesitaba ruido ajeno para no escuchar el propio. La música estaba demasiado alta. El vaso sudaba entre sus dedos. Observó a una pareja discutir en silencio, gesticulando con violencia contenida. Pensó, sin querer, que así discutían ellos ahora: sin palabras, sin mirarse, sin asumir nada. Entonces alguien se sentó a su lado. No la miró de inmediato. Eso fue lo primero que la alertó.

—¿Sigues reuniéndote con ellos? —preguntó la voz, neutra, casi casual.

Clara giró despacio. No reconoció el rostro, pero sí algo peor: la familiaridad con la que pronunciaba “ellos”.

—¿Perdón? —respondió, ya en guardia.

La persona bebió un sorbo antes de continuar.

—Con los amigos de Adrian.

No fue una acusación. Fue una constatación. Clara sintió el pulso en los oídos. El bar siguió funcionando como si nada. Risas, vasos chocando, alguien pidiendo otra ronda. El mundo no se detuvo para acompañarla.

—¿Quién eres? —preguntó.

—Alguien que los vio —dijo—. A todos. Ese día.

No añadió “juntos”. No lo necesitó. Laura recibió su golpe de otra forma. Un sobre. Sin remitente. Bajo la puerta de su departamento. Pensó que era publicidad hasta que vio su nombre escrito a mano. La caligrafía era irregular, como si quien la hubiera escrito no estuviera acostumbrado a hacerlo. Dentro había una sola hoja. No explicaba nada. Solo decía:

“Ustedes siempre hablan de la última vez que vieron a Adrian. Yo recuerdo la última vez que lo ignoraron.”