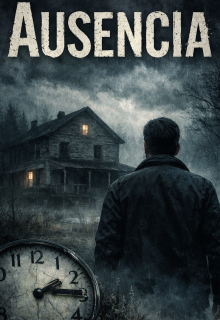

Ausencia

La decisión correcta

La decisión correcta

Daniel no lo pensó como una traición. De hecho, no lo pensó como una decisión importante. Fue, en su mente, un ajuste necesario. Algo que debía hacerse para evitar confusiones futuras, para mantener un mínimo de coherencia en medio de tanto ruido emocional. Eso era lo que se dijo. Estaba solo cuando lo hizo. La casa en silencio, apenas interrumpido por el zumbido lejano de la ciudad entrando por la ventana entreabierta. Se sentó frente a la mesa, encendió la lámpara y colocó el teléfono frente a él, como si se tratara de un objeto clínico, algo que debía examinarse sin implicación emocional. Respiró hondo. No había nerviosismo. Había concentración. Abrió el historial de mensajes. No buscaba nada específico, se dijo. Solo quería ordenar. Eliminar duplicados. Borrar conversaciones que ya no tenían sentido. Reducir el ruido. Últimamente, cada vez que veía ciertos nombres en la pantalla, sentía una tensión absurda, como si el pasado reclamara atención constante. Eso no ayudaba a nadie.

Daniel avanzó con cuidado. Mensajes triviales. Bromas viejas. Conversaciones incompletas que habían quedado suspendidas en el tiempo. Nada relevante. Nada que alterara la historia que todos compartían ahora. Hasta que apareció el nombre de Adrián. No era una conversación larga. Apenas unos intercambios, fragmentarios, dispersos. Daniel los leyó una vez. Luego otra. Sintió esa incomodidad conocida, esa sensación de que las palabras no terminaban de encajar con lo que él recordaba haber entendido entonces. No era una contradicción clara. Era peor. Era ambigüedad.

Daniel se recostó en la silla y cerró los ojos un segundo. Pensó en Clara, en Laura, en Bryan. Pensó en lo frágil que se había vuelto todo. En lo fácil que era desestabilizar al grupo con un detalle fuera de lugar, una interpretación distinta, una frase sacada de contexto. Esto solo confunde, se dijo. Volvió a mirar la pantalla. Sus dedos flotaron sobre ella durante un instante más largo de lo necesario. No había urgencia. No había presión externa. Solo una decisión tomada desde la calma. Borró la conversación. El gesto fue limpio. Definitivo. Irreversible. Daniel dejó el teléfono a un lado y se quedó observando la mesa vacía, como si esperara sentir algo más fuerte: culpa, alivio, miedo. Pero lo que llegó fue otra cosa. Tranquilidad. Una sensación breve pero real de orden restaurado. Eso lo sorprendió. Se levantó y caminó por el departamento. Preparó un vaso de agua, bebió despacio. Todo seguía igual. Nada se había derrumbado. Nadie estaba gritando. El mundo no parecía haber notado la ausencia de esas palabras. Eso reforzó su convicción. Fue lo correcto, pensó. No había eliminado la verdad. Había eliminado una versión innecesaria, incompleta, potencialmente dañina. La esencia seguía intacta. Adrián seguía ausente. El dolor seguía ahí. Nada fundamental había cambiado. O eso creía. Más tarde, ya acostado, Daniel sintió algo nuevo: una ligera dificultad para reconstruir mentalmente esa conversación. No las palabras exactas —esas ya no existían—, sino el tono. La intención. El peso emocional que habían tenido en su momento. Era como intentar recordar un sueño después de despertar del todo. La imagen se deshacía.

Daniel frunció el ceño en la oscuridad. Intentó reconstruirlo otra vez, con más esfuerzo. Lo que obtuvo no fue el recuerdo original, sino algo distinto: una versión más limpia, más coherente, alineada con lo que ahora creía. Eso le produjo un escalofrío. Porque comprendió algo que no había anticipado: No solo había borrado un registro. Había alterado el acceso a su propio recuerdo. El teléfono había sido un ancla. Sin él, la memoria empezó a reescribirse sola.

Daniel se giró en la cama, incómodo. El corazón le latía con más fuerza ahora, como si el cuerpo reaccionara tarde a una decisión ya tomada. Por primera vez, la duda no era teórica. Era física. Real. Pero aun así, no se levantó a deshacer nada. No porque no pudiera. Sino porque entendió que ya no sabía qué estaba deshaciendo. La acción había sido racional. El razonamiento, impecable. Y sin embargo, algo se había roto de una forma silenciosa, casi elegante.

Daniel cerró los ojos con una certeza inquietante: Si la memoria podía adaptarse tan rápido a una ausencia, entonces el pasado no era un hecho fijo, sino un material maleable. Y él acababa de darle forma con demasiada facilidad.

La pregunta llegó sin intención. Eso fue lo peor. Laura la hizo mientras preparaba café, de espaldas, con un tono casual que no parecía cargar ningún peso. No estaba buscando respuestas profundas ni remover el pasado. Solo hablaba, como se habla cuando el silencio empieza a incomodar.

—¿Te acuerdas cuándo fue la última vez que Adrián escribió? —dijo—. Antes de que todo… se volviera raro.

Daniel levantó la vista demasiado rápido. Ese fue su primer error. No respondió de inmediato. No porque no quisiera, sino porque su mente hizo algo extraño: buscó una imagen concreta y no la encontró. No había mensaje, no había fecha, no había palabras a las que aferrarse. Solo una sensación difusa de cercanía temporal, como si supiera que había ocurrido no hace tanto, pero sin poder ubicarlo.

—Depende —respondió al fin—. ¿Escribes… en el grupo o directo?

Laura se giró. No parecía desconfiada, solo curiosa.

—Directo —dijo—. Recuerdo que tú me dijiste que te había escrito algo importante.

Daniel sintió cómo se le tensaban los hombros. Eso no estaba mal. Eso sonaba correcto. Pero no coincidía con nada concreto.

—Sí… —dijo—. Algo así.

El silencio que siguió no fue incómodo, pero sí expectante. Laura lo miraba como si esperara que continuara, que completara una frase que él mismo había abierto. Daniel no lo hizo. Su mente empezó a llenar los espacios en blanco con hipótesis: era una impresión, no fue tan importante, quizá lo entendí mal. Pero cada intento de precisión chocaba con la misma pared: no había recuerdo firme que sostuviera la versión.