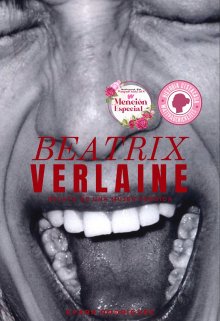

Beatrix Verlaine

Mujer Perdida

Soy Beatrix Verlaine y me siento una mujer perdida... pero no siempre ha sido así. De los pocos recuerdos que mi mente resguarda de mi infancia, recuerdo con nitidez que tenía sueños. Era una niña feliz que pasaba horas soñando despierta, imaginando ser una aclamada cantante.

Mi difunto padre era un apasionado de la música de las orquestas sinfónicas. Se vestía con su traje de sastre negro y partía de nuestro hogar, dejándonos solas a mi madre y a mí, para asistir junto con sus colegas de trabajo al teatro y disfrutar de aquella música que tanto amaba. En mi séptimo cumpleaños, apagadas las velas, mi padre me invitó a acompañarlo y, encantada, acepté.

El teatro era una majestuosa y elegante construcción; quedé fascinada por las butacas rojas, que se convirtieron en mi color favorito. Cuando se abrió el telón, me decepcionó no ver ningún instrumento en el escenario, pero la música llenó el aire.

—Papi, ¿y los instrumentos? —pregunté a mi padre, que estaba a mi lado.

—Están en el foso de la orquesta —me respondió sin apartar la vista del escenario.

Simulé comprender y, al igual que él, dirigí mi mirada hacia el escenario. Toda desilusión se desvaneció al escuchar a aquella mujer cantar en el centro del escenario. Su voz era poderosa, profunda y suave a la vez. Me sumergí en un trance, hipnotizada por su canto, como un marinero atraído por el canto de una sirena en la distancia. Admiraba tanto a aquella cantante que ansiaba emularla por completo.

Comencé a tomar clases de canto y a aprender diferentes idiomas: inglés, francés, alemán, portugués, chino y mandarín. Sin embargo, todos mis esfuerzos fueron en vano cuando entré en la adolescencia y las hormonas se apoderaron de mi cuerpo, resultando en un embarazo no deseado y un aborto clandestino. Aquel acontecimiento innombrable dejó en mí un sentimiento oscuro, escondido en un rincón de mi ser. A raíz de ello, mis padres decidieron que sería mejor para mí estudiar en el extranjero, en Inglaterra. Gracias a mi fluidez en inglés, me adapté fácilmente a mi nuevo entorno social y conocí a mi futuro esposo, Oliver Dupont, un escritor culto diez años mayor que yo. Nos enamoramos rápidamente y, a los dos meses, nos casamos. Fue una locura total, pero yo lo amo. Admiro cómo él me ama y él también valora mi amor por él. Aunque los medios de comunicación hayan sido crueles conmigo, etiquetando como una mujer mantenida, como "la esposa de Oliver Dupont", ellos no saben que soy la autora de la mayoría de las tramas, sinópsis y desarrollo de personajes de las novelas de Oliver, y que un porcentaje de las ganancias se dirige a mi propia cuenta bancaria...

Era un miércoles lluvioso. Me encontraba sentada en el sofá de mi dormitorio, recién bañada y con un cigarrillo en mano, observando a Oliver mientras se ajustaba la corbata.

—Apaga el cigarrillo —me ordenó Oliver—. Sabes que no me gusta el olor.

—¿Por qué? Tú también fumas —le repliqué.

—Fumo solo tabaco, no una porquería mezclada con otras porquerías.

Decidí apagar el cigarrillo y lo dejé en el cenicero con cierta resignación. Aunque me costaba aceptarlo, había sacrificado muchas de mis propias preferencias y deseos para complacer a Oliver. Nuestro matrimonio se había convertido en un constante equilibrio entre sus expectativas y mis propias necesidades. Aún más, luego del día que en nuestro dormitorio encontré ropa interior de mujer que no era mía; y el día que un diario reveló fotos de Oliver y otra mujer saliendo juntos de un motel. Pero decidí perdonarlo, olvidar el dolor que me causó, porque lo seguía amando; en ese entonces no sabia el porque, ahora sí, era porque fue la única persona que logró entender mi tristeza a causa de aquel innombrable acontecimiento. Él desarrolló una clase de rechazo hacia mi, no me amaba más, pero no le convenía para su escritura divorciarse.

Oliver se despidió con un beso en la mejilla, para irse a una reunión con una editorial, salí del dormitorio y me dirigí a la cocina. Me preparé una taza de té caliente, puse mi estación favorita de jazz en la radio y me senté frente a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia dibujaban un suave rastro sobre el cristal. Mi mente vagó hacia tiempos pasados, cuando la vida parecía estar llena de posibilidades y mis sueños aún tenían vida propia. Mi melancolía fue interrumpida por un anuncio de la radio.

"En un mundo lleno de emociones entrelazadas, donde el amor y la pasión se encuentran con el conflicto y el misterio, el Teatro Real se complace en presentar su obra más cautivadora hasta la fecha: "El Despertar de las Emociones"

La emoción recorrió mi cuerpo. Hace años no asistía a un teatro. En la noche le plantearía a Oliver asistir los dos juntos.

—No —me contestó Oliver mientras se acostaba a mi lado.

—¿Por qué razón?

—No me gustan las obras de teatro.

—A mí no me gusta escribir y asistir a esos eventos de escritores con tus amigos renombrados y sus esposas sin nombres, pero lo hago por ti —le dije.

Él no pronunció una sola palabra y se acostó dándome la espalda, después de unos instantes de quedarme absorta, copió la misma acción que él y en silencio lloré. A la mañana siguiente, Oliver también me ignoró, se levantó, desayuno más temprano que yo y con una vestimenta casual abandono nuestro hogar. Resguarde la tristeza en mi interior y actúe como si no me afectara su frío comportamiento.

Cuando termine de desayunar un café negro y una tostada con mermelada dietética, camine hasta la sala de estar, prendí un cigarrillo, agarre el teléfono y marque.

—Buenos días, usted está en contacto con el Teatro Real.

Compre una entrada. Esa vez no esperaría que el comportamiento de Oliver terminara, quería salir algún lugar sola. Y la noche del sábado lo hice. Oliver aún no me dirigía la palabra. Yo sí le hablaba, comentándole que asistirá a ver "El Despertar de las Emociones" y el sentimiento de emoción y nervios dentro de mí.

#19687 en Novela romántica

#3550 en Chick lit

#11701 en Otros

#3356 en Relatos cortos

Editado: 12.11.2023