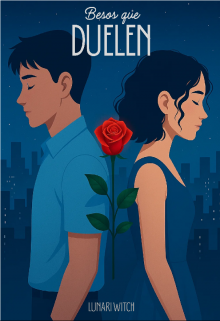

Besos que duelen

CAPITULO 1.- Feliz Cumpleaños

¡Feliz cumpleaños!

Es el momento más esperado del año, un día dedicado solo a mí: para comer lo que me gusta, ver alguna película o simplemente sentirme como la persona más especial del planeta.

Desde que tengo uso de razón, mi cumpleaños ha sido mi día, el único en el que puedo hacer lo que me venga en gana. Ese, sin duda, es el mejor regalo que mi familia puede darme: un pequeño espacio dentro del caos de la vida. No hay quejas, responsabilidades ni favores que cumplir; al contrario, hay ánimos, felicitaciones y chocolates.

¡Por Dios, amo los chocolates! Podría pasar los próximos diez siglos comiendo chocolates en mi cumpleaños.

Mi entusiasmo viene, sobre todo, gracias a mi padre: esa persona que siempre está para los demás, con una sonrisa que contagia, esos ojos llenos de brillo y los abrazos más cálidos y sinceros que existen. Con su forma de ser, logra convertir lo especial en algo verdaderamente sorprendente.

Con él, nunca pasamos desapercibidas en acontecimientos como este; por eso, en mi cumpleaños, la felicidad está garantizada.

Mientras me preparo para la rutina del día, pienso en las posibilidades de festejo. No pretendo nada grande ni ostentoso, solo algo que sea memorable… sobre todo ahora, con los nervios que me provoca empezar clases en la Universidad Estatal de Evervale, en la carrera de Derecho.

—¡Buenos días, familia! —saludo al entrar en la cocina.

Solo está mi hermana, lo cual me sorprende. Me recibe con buena cara y un pequeño pastelito, seguramente hecho por ella: tiene su clásica cobertura de crema con chispas de colores. Simple, pero perfecto.

—¡Feliz veintiún años, Emily! —dice con una sonrisa que me derrite.

Siento la calidez de su voz y el cariño en su abrazo. Sé que está tan contenta como yo, aunque no lo diga. En el fondo, ambas sabemos que este día no puede salir mal.

Esa niña testaruda es la mejor compañía que la vida me pudo brindar. Lástima que no tengamos más hermanos llenos de energía como nosotras; solo estamos una para la otra. Claro que hay más familia, pero nada se compara con tener un hermano con quien aprender a sobrellevar las tempestades.

—Gracias —le digo riendo—. Me siento tan alegre… aunque un poco nerviosa, ya sabes, por lo que se viene.

Entrar a una nueva etapa siempre impone. Y más ahora, que la universidad significa acercarse a ese mundo real del que tanto hablan: el campo laboral, la independencia, el futuro.

—Tranquila, no es nada fuera de lo normal —responde con la ligereza típica de una adolescente de quince años. Ella aún puede darse el lujo de ver la vida universitaria como algo lejano, casi de fantasía.

—Bueno, me tengo que ir. Despídeme de todos —le digo, tomando mis cosas ya preparadas en la entrada. No quería olvidar nada ni dejarlo para última hora.

La mañana está perfecta. Aquí, en esta pequeña ciudad, todo queda cerca… excepto la universidad, que se encuentra al otro lado del valle. No sé a quién se le ocurrió ponerla tan lejos. Han pasado generaciones y todavía la civilización no alcanza ese extremo de Evervale; faltarán años para que lo haga.

Mientras tanto, solo queda tomar el transporte. No me molesta: disfrutar del paisaje es uno de los regalos que este lugar ofrece. Mi hogar queda aproximadamente a treinta y cinco minutos, en una de las casas más viejas del valle.

No somos una familia adinerada, pero sí descendientes de los fundadores. Existen cinco familias tan antiguas como el propio Evervale. Nuestra “riqueza” no está en el dinero, sino en la historia y los cultivos que hemos conservado por generaciones. No lo considero algo malo, solo distinto.

La diferencia está en que nosotros no somos inversionistas ni empresarios de ciudad, como los Costa o los Ashford. Ellos sí cuentan con empresas de desarrollo global; aprendieron a salir adelante con innovación y visión moderna. Nosotros, en cambio, seguimos anclados a nuestras raíces… y, de algún modo, me gusta así.

A la distancia, los edificios se alzan imponentes, cargados de historia, memorias y aventuras. Aventuras que, estoy segura, nunca terminan. Ahora me toca a mí dejar mi propia huella.

Durante los últimos tres años tomé clases extras de cultura general junto a mi mejor amigo, Daniel Costa. Nos conocemos desde que nacimos; nuestras familias han sido socias por generaciones. Daniel, hijo del poderoso matrimonio Costa, carga con el peso de un apellido que impone respeto en Evervale.

A diferencia de mí, él no busca reconocimiento ni prestigio. Es un alma libre, guiada por sus propios deseos. Sus padres intentaron moldearlo a su imagen, pero al final cedieron ante sus pequeñas rebeldías, resignados a que el próximo heredero quizá no sea él, sino alguno de sus hermanos menores… o incluso una de sus hermanas. En esa familia, los más jóvenes no parecen ansiar el trono empresarial tanto como sus padres quisieran.

Mientras el transporte se acerca al campus, pienso en lo que está por venir. Llegar a lo que pronto será mi nueva rutina universitaria me llena de incertidumbre. Solo tengo dos cosas en mente: sobrevivir al primer día de clases y planear un buen festejo de cumpleaños con mis amigas, a quienes espero ver muy pronto.

—¡Emily! —escucho mi nombre entre los ruidos del campus.

Es Victoria, saludándome con su elegancia habitual. Desde que cumplimos la mayoría de edad, no se separa de su estilo formal; dice que así los futuros empleadores la verán como una profesional y no solo como una cara bonita. Y vaya que lo es: su piel clara, ojos marrones y cabello ondulado le dan una belleza suave, de esas que no buscan atención, pero la atraen sin esfuerzo.

—Casi se me va el aire —bromeo, jadeando después de correr hacia ella.

—¡Feliz cumpleaños, pequeña Em! —exclama mientras me abraza y me entrega una cajita envuelta en papel brillante. Sus ojos centellean de emoción, acompañados por esos pequeños saltitos que hace cuando está feliz.