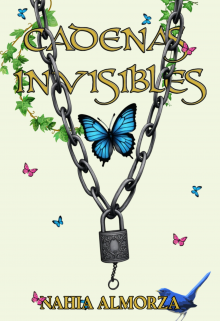

Cadenas Invisibles

DOBLE FILO

Mi tío aparcó el coche junto a la entrada de casa, y el sol de la tarde se colaba entre los árboles, creando un juego de luces y sombras en el salón. Mientras él recogía algunas cosas del maletero, yo saqué mi móvil. En ese pequeño trayecto de vuelta a casa, hablé con Mario. Tenía que hacerlo, porque si no le contestaba en menos de diez minutos, me montaba un problema que no tenía ni pies ni cabeza. Al parecer, como él no tiene nada que hacer aparte de jugar, se piensa que los otros somos iguales. Su impaciencia me agotaba, pero la alternativa era una discusión sin sentido.

En esa conversación, me dijo algo que me dejó pensando. Era fan del equipo de fútbol de mi zona, cosa que veía extraña. ¿Cómo un chico de Canarias podía ser fan de un equipo tan... local, y uno que apenas salía en las noticias? Me pareció muy curioso, casi inventado. Lo dejé pasar, pero la duda se quedó ahí, flotando en el aire. De pronto, se me encendió la bombilla. Decidí que le compraría una camiseta de ese equipo, aunque ni yo tuviera una y no precisamente porque no me gustara el equipo, es que valen un pastón. Una idea se formó en mi mente: tal vez ese regalo podría arreglar las cosas entre nosotros. Tal vez, un gesto así le demostraría cuánto me importaba, a pesar de sus arrebatos.

Así que, con esa idea, llegué a casa y le dije a mi tía lo que haría. Como era de esperar, hubo muchas discusiones. Mi tía, siempre práctica y ahorradora, no entendía por qué quería gastar tanto dinero en un chico que apenas conocía en persona y que, según mi punto de vista, me trataba fatal.

—Pero ¿cómo vas a gastar tanto en un chico que ni siquiera te valora como se debe? —me decía, cruzándose de brazos, su voz llena de indignación.

—Tía, no es solo un regalo —le expliqué, intentando que entendiera lo que para mí era un punto de inflexión—. Es... es una oportunidad para que vea que me importa, que quiero que esto funcione. Necesito intentarlo.

Tuve que usar todos mis argumentos, hablarle de lo mucho que significaba para mí y de cómo sentía que este regalo podría ser un punto de inflexión en nuestra relación. Finalmente, después de un buen rato de regateo verbal y de prometerle que le ayudaría con las tareas de la casa durante todo el mes, la convencí. Al final, accedió con un suspiro de resignación.

—Vale, Daniela. Pero si esto no funciona, ya sabes, te lo advertí —me dijo, con una mezcla de cariño y reproche en la voz.

La sensación de victoria era agridulce. Sabía que estaba haciendo un esfuerzo enorme, pero ¿valdría la pena? El día siguiente iríamos a por su regalo de cumpleaños.

Esa tarde estuve planeando lo que haría para sus cumpleaños. Deseaba que con eso la relación mejorara. La verdad, no llevábamos la mejor racha de la relación. Ahora que lo pensaba, la mejor racha fueron los primeros tres meses. Al principio, todo era perfecto, risas, complicidad, mensajes de buenos días que me hacían sonreír... Pero cuando empezó el curso que habíamos terminado ahora, me dejó de hablar de repente. De un día para otro, el silencio se apoderó de nuestras conversaciones. Y yo, ingenuamente, estaba hablándole todos los días, arrastrándome peor que una lombriz, buscando una explicación, una señal de vida. Me dejaba en visto o, cuando le pedía explicaciones, no contestaba. Me sentía patética, una sombra que lo seguía sin obtener respuesta. Mis amigas me decían que lo dejara, que no valía la pena, pero yo seguía aferrada a la esperanza de que todo volvería a ser como antes.

—Daniela, ¿en serio vas a seguir así? —me dijo mi amiga Sara, otra amiga mía, una tarde por videollamada, con el ceño fruncido—. Te está haciendo daño. No te merece.

—Pero... es que le quiero, Sara —le respondí, la voz apenas un hilo, sintiendo la desesperación—. Sé que puede ser como antes, lo sé.

Al parecer, de tanto insistirle, me llamó. El tono de su voz era frío, distante, casi acusatorio. Y lo que me dijo me dejó helada. Me espetó que yo era la culpable de la muerte de su mejor amigo, porque estaba todos los días conmigo y no hablaba casi con él. Me culpó de la muerte de una persona que no sabía que existía porque él no me dijo ni que tenía mejor amigo. ¡No sabía ni su nombre! Era la acusación más absurda y cruel que me habían hecho en la vida. A día de hoy, sigo pensando que es una mentira. Pero vaya maneras de echarle la culpa a otra persona, más sinvergüenzas. ¿Cómo podía culparme de algo así? ¿Cómo podía ser tan egoísta y manipulador? Pero lo peor es que me lo creí. La culpa me carcomió por dentro, y me castigué a mí misma por ello. Me recriminaba no haber estado más atenta, no haberle preguntado más sobre su vida, como si de alguna manera pudiera haber evitado una tragedia de la que ni siquiera tenía conocimiento. La idea de que yo, sin saberlo, hubiera causado tanto dolor me atormentaba, y me sumergí en un pozo de tristeza y autorreproche. Ahora, a pocos días de encontrarme con él, esa sensación volvía, un recordatorio constante de la fragilidad de nuestra relación y de lo mucho que estaba dispuesta a sacrificar por un amor que, cada vez más, se sentía como una carga.

Sentía, con una punzada constante en el pecho, que era yo quien cargaba con el peso de la relación. Cada conversación, cada plan, cada pequeño esfuerzo por mantener la chispa encendida parecía nacer de mi iniciativa. Era yo quien empujaba, quien tiraba, quien se desvivía por mantener a flote algo que, en mi ceguera, creía que aún podía salvarse. Sin embargo, cuando finalmente me atreví a expresar esa verdad en voz alta, la respuesta de Mario fue un golpe helado que me dejó sin aliento: "Eres tú la carga". La crudeza de sus palabras resonó en el silencio, aplastando cualquier atisbo de esperanza. ¿Yo la carga? ¿Después de todo lo que había invertido, de toda la energía que había derrochado?

La verdad era que nuestra relación se encontraba en un estado lamentable, podrida hasta la médula por la toxicidad. Era un ciclo interminable de reproches, malentendidos y una sensación asfixiante de no ser suficiente. Pero yo, obstinadamente, me negaba a verlo. En mi mente, distorsionada por el amor y la desesperación, este viaje que se avecinaba era la tabla de salvación. Estaba convencida de que cambiar de aires, de escapar de la rutina que nos consumía, obraría el milagro. Pensaba que la distancia y las nuevas experiencias nos permitirían reconectar, que Mario volvería a ser el de antes, el que me hacía sentir amada y valorada. ¡Qué ingenua era!

#8082 en Novela romántica

#1801 en Chick lit

#1293 en Joven Adulto

romance 18 adolescente, romance joven enamorado, celos deseo lujuria hombre posesivo

Editado: 24.07.2025