Cambiar el pasado

Penúltimo capítulo

No había dormido. La noche se deslizó entre mis dedos como agua espesa, llena de pensamientos turbios, de imágenes desordenadas y susurros de recuerdos que quizás ya no eran míos. El rostro de Clara —su risa, sus manos, sus ojos cuando lloraba frente al espejo del baño aquella madrugada— me seguía como una sombra tenaz. No podía seguir así. No podía permitir que se borrara también.

Había hecho tantos cambios, tantos ajustes al hilo del tiempo, que ya no recordaba cuál era la versión original. Pero sí recordaba una cosa con claridad dolorosa: Clara murió. Tenía doce años. Le diagnosticaron leucemia y en menos de un año, se fue. Fue el único evento que jamás pude olvidar por completo, incluso con todo lo que había trastocado después. El dolor permanecía intacto, como una herida vieja que jamás cerró del todo.

Y ahora, iba a intentarlo. Una última vez. Cambiar aquello que el destino había escrito con fuego. Aunque el precio fuera perderlo todo. Aunque ya ni siquiera supiera qué era "todo".

Me deslicé en la biblioteca con el mismo cuidado con el que uno se mueve en un templo. El artefacto —mi condena, mi liberación— me esperaba entre las páginas de un libro que ya no pertenecía a ninguna época. Las instrucciones eran innecesarias. Lo había hecho tantas veces que los movimientos ya eran intuitivos, casi reflejos. Cerré los ojos. Me concentré.

Pensé en Clara. En su cumpleaños número nueve, cuando me abrazó con tanta fuerza que creí que se rompería en mis brazos. En su pijama de conejitos. En su voz suave cuando me pidió que no llorara frente a ella, porque no quería verme triste.

El aire cambió. La presión en mis oídos. El mundo tembló bajo mis pies. Y luego, nada.

Aparecí en una habitación blanca, con aroma a desinfectante y sonido de máquinas. El hospital. 2012. Clara aún estaba viva.

Me costó caminar. Sentía los músculos ajenos, como si hubieran sido moldeados con otra arcilla. Entré en la habitación sin golpear. Allí estaba. Dormía, delgada como un papel, pálida como la nieve. Me acerqué y acaricié su frente. Sus ojos se abrieron. Por un instante, pareció reconocerme. Sonrió.

—¿Luca?

—Estoy acá. Y esta vez, no me voy a ir.

No sabía qué haría exactamente. No tenía un plan médico, ni una cura milagrosa. Pero estaba decidido a alterar algo. Hablar con los médicos, evitar la primera recaída, cambiar el hospital, encontrar a los donantes antes... algo. Cualquier cosa.

Los días siguientes fueron borrosos. Hablaba con extraños como si los conociera. Me movía por pasillos que ya no eran los mismos. Mi cara no encajaba en las miradas de los demás. Clara empeoraba, y yo intentaba cambiar una y otra vez los mismos puntos: alterar su dieta, convencer a los médicos, intervenir en decisiones familiares. Pero algo estaba mal. Cada vez que creía haber torcido la línea, algo más desaparecía.

Primero fue el café de la esquina, donde mi padre me llevaba de chico. Luego, la casa de nuestra infancia. Después, mi nombre dejó de aparecer en los registros del hospital. Y una tarde, entré a la habitación y una enfermera me detuvo.

—¿A quién busca?

—A Clara Morel. Habitación 212.

Ella frunció el ceño.

—No hay ninguna Clara Morel aquí. Nunca hubo.

Sentí que el piso se inclinaba. Corrí por los pasillos, abrí puertas, grité su nombre. Nadie me reconocía. Nadie la recordaba. Era como si nunca hubiera existido. Como si al intentar salvarla... la hubiera borrado.

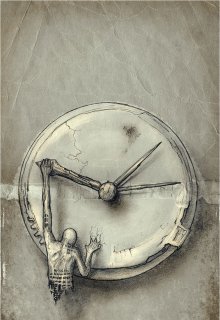

Volví a la biblioteca, deshecho. La madera del suelo crujía como si protestara por mi presencia. El artefacto brillaba, aún encendido. Tembloroso, abrí el libro. Las palabras eran manchas, las letras se reordenaban, como si el idioma también me estuviera olvidando. El tiempo ya no era una línea: era un círculo roto, un laberinto sin salida.

Y entonces, lo vi. En el reflejo del vidrio de la ventana. Mi rostro. Pero no era el mío. O al menos no el de ahora. Era más joven. O más viejo. O simplemente... distinto. Me observaba desde la niebla, inmóvil, como un juicio silente.

Tal vez siempre estuve ahí. Tal vez nunca fui. Tal vez Clara nunca existió y todo esto era solo el eco de un deseo demasiado fuerte como para apagarse.

Cerré los ojos. Respiré hondo. Y esta vez, no viajé a ningún lado.

Dejé que el silencio me devorara.