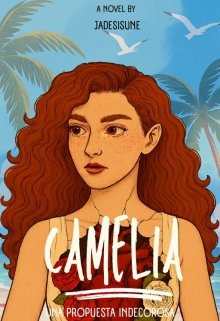

Camelia. Una Propuesta Indecorosa

DONDE ARDE LA SAL

Camelia.

El exquisito perfume de los productos con los que se había aseado, inundaron mis fosas nasales. Vestigios de cedro, cítricos y musgos que dejaban sus hombros al rozar mi piel. Aunado al sabor marino de su cuerpo, nublaba mis sentidos. El sol se filtraba entre nuestros cuerpos como si nos espiara, envuelto en sal y deseo. La sábana, empapada de jugo, sudor y promesas rotas, se adhería al cuerpo como un testigo que no olvida.

El vestido negro, tirado a un lado, parecía más una flor marchita que una prenda. Los aperitivos quedaron mudos, olvidados junto al temblor que aún me subía por las piernas.

—¿Por qué no me detuviste...? —susurró él, y su voz sonó a alguien que acaba de soltar algo que no entendía del todo—. Si hubiese sabido que eras virgen no habría…

Me preguntó completamente descolocado y con voz nerviosa. Me avergoncé al darme cuenta de cómo se habían desarrollado las cosas. Aun así, me sentía segura a su lado, ¿qué más podía pedir?

Quizás no habían velas aromáticas, globos y pétalos de rosas, romanticismo o siquiera amor, pero fue algo consensuado por ambos.

¡Lo queríamos!

Disfrutamos con un hermoso paisaje a nuestro alrededor y, sobretodo, lo disfruté muchísimo, si desde antes hubiese sabido que se sentía tan bien…

—¿Importa?, sólo concentrémonos en él ahora y disfrutemos nuestras vacaciones —le interrumpí con confianza y mil emociones surgiendo de mi interior.

No respondió. Había un silencio más elocuente que cualquier excusa. Lo queríamos. Yo lo quise. Y eso bastaba.

En definitiva, me sentía satisfecha, no necesitaba ningún tipo de compensación o miradas de lástima. No quería que el momento se estropease. Le hice una seña con la mano para que se mantuviese en silencio. Me incorporé. Sentí la arena mezclada con piel, los latidos enredados como algas. Tomé la botella de agua y la vertí con cuidado entre mis muslos, como quien limpia el borde de una herida sangrante.

Me vestí en silencio, los rizos aún húmedos cayéndome por la espalda.

Cuando terminé, me acomodé la ropa y me coloqué el vestido. Para finiquitar, una buena tanda de agua que me hidratase la boca y la garganta, que se había visto reseca ante tanto frenesí.

—¿Quieres comer aquí o en el bungaló? —me preguntó con dulzura, mientras me ayudaba a desenredar mis rizos rojizos. Una extraña sonrisa se reflejaba en sus labios mientras me observaba.

No supe qué había en su sonrisa… si ternura, deseo, o simplemente incertidumbre.

¡Ay, me iba a volver loca!

—Comamos acá y disfrutemos del paisaje, aún no hemos completado el picnic —e contesté, evitando su fija mirada sobre mí.

Debía atrasar lo más posible la llegada a casa, sus intenciones eran obvia y aún no me había recuperado de la arremetida anterior. Mi interior comenzaba a sentir ardor y una leve molestia que no podía ser catalogada de “dolor”. Pero si continuábamos, me daba temor que me lastimase. Él había sido muy tierno y había tenido mucho cuidado, cuando arrebató lo poco que quedaba de mi inocencia.

Sin embargo, no lo conocía y no sabía qué clase de cosas podrían pasar por su mente.

Él asintió. El viento soplaba con más calma, como si el mar hubiera entendido. Pero mi cuerpo aún era un campo de ecos.

No sabía qué pensaba él. Pero mi propia mente era ya suficiente tormenta. Cada cucharada sabía a otra cosa. A cielo, a mar, a vértigo.

Pero en ese instante, ahí, entre sol y sal, entre lo que fui y lo que ya no volvería a ser, estaba… viva.

Me había llevado hasta la luna y luego depositado suavemente sobre una cama de rosas, estaba meditándolo demasiado y debía controlarme a mí misma. Estaba segura de que debía parecer una loquita ante él, con una mueca distinta cada segundo y con la mente ida en pensamientos, sensaciones, experiencias… que me abstraían.

Suspiré y realicé respiraciones lentas pero profundas que me ayudasen a calmar.

Las respiraciones lentas no bastaban. Nada bastaba.

Lo mejor era meterme a nadar y no comer de una vez, un baño del frío océano pacífico, congelaría mis pensamientos y me ayudaría a tranquilizarme.

Me dirigía al agua, para que el Pacífico, con su aliento helado, me tragara por un segundo y al salir me devolviera nueva. Silente.

Por buena suerte o tal vez mala, mi caminata frente a la mirada burlona de Adrien se vio interrumpida por la llegada de una patrulla de serenazgo —una clase de policías que vigilan algunas zonas del Perú—, la escena se quebró como cristal bajo el golpe de los pasos.

—Buenas tardes, jóvenes. ¿Todo bien? —uno de ellos me miraba con más atención de la necesaria.

—Perfecto —respondió Adrien, con su sonrisa ensayada y un acento más marcado que nunca, como si jugara a ser más extranjero de lo que era—. Me alivia ver vigilancia.

—¿Seguros? La señorita parece tener... algunas marcas. ¿No han tenido problemas? —presionó el serenazgo.

Yo bajé la vista. Ya era Tarde. Ellos ya las habían visto.

—Todo va de maravilla, sólo que adoptamos una gatita recientemente y aún no se adapta a nosotros, es bastante salvaje y descuidada —comentó Adrien, como si no valiese la pena mencionarlo.

#319 en Joven Adulto

#4948 en Novela romántica

propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol

Editado: 25.10.2025