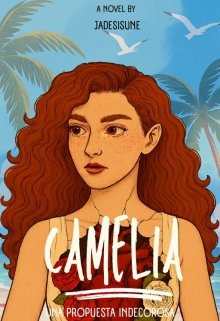

Camelia. Una Propuesta Indecorosa

TE AMO, PERO DEBO DECIRTE ADIÓS.

Adrien.

Con el corazón hecho pedazos, dejé los papeles del divorcio a un lado. No sabía ya cuántas veces los había releído: sus márgenes estaban arrugados, como si hubieran absorbido mis dudas. Mi madre se encargó de todo. Incluso abonó el dinero que yo le debía. Fue tan generosa… que dio de más.

Tal vez para cerrar rápido esta historia que me sigue sangrando.

Camelia debía estar bien ahora, feliz tal y como yo lo deseaba, cuando la contacté. Pero mis emociones me sofocaban, como si el aire se volviera estéril. Dejé caer el teléfono sobre la sábana que cubría mis piernas, aún conservaba algunas fotos de ella, que parecían parpadear como un recuerdo en agonía.

El temblor en mis manos era involuntario, como si el cuerpo supiera lo que yo aún no podía pronunciar. Lágrimas comenzaron a caer, sin permiso ni ceremonia.

¿Cuándo fue la última vez que lloré?

No lo recordaba... o quizá sí. Fue aquel día, siendo un niño, cuando me enteré de que era adoptado. Cuando mi madre me castigó con su silencio y abandono en ese orfanato cruel.

El pitido de la bendita máquina que leía mis signos vitales me taladraba la cabeza. Sentí como si mi corazón se hinchara como una fruta madura, a punto de reventar. Pero el verdadero estallido no fue en el pecho, sino en la certeza de que había sido dejado atrás.

¿Me equivoqué?

Tal vez Camelia nunca estuvo enamorada de mí. Quizás debió alejarse cuando notó que yo era un hombre enfermo, moribundo, un estorbo. Pero ella no era cruel… o al menos no lo parecía. Debió quedarse por lástima y me acompañó para darme fuerza.

Me dio razones para luchar, para aferrarme a la vida. Y cuando estuve de pie… escapó. Sin un adiós. Sin dejar rastros.

Camelia, mi dulce flor. Tú me enseñaste a amar, a respirar con propósito. Me diste un mañana imaginado, días que pintaba contigo entre paredes que nunca tuvimos. Ahora... nada. Ni un mensaje. Ni una llamada. Ni siquiera una carta para marcar el final.

Y aquí estoy otra vez, como aquel niño que mira por la ventana del orfanato esperando que alguien se arrepienta y regrese.

Mi teléfono vibró, rompiendo el silencio como un relámpago seco. El tono familiar me inundó, y por un instante mi corazón se congeló, empapado en esperanza. Pero al leer el nombre en pantalla —Alexander—, la ilusión se evaporó, como rocío bajo el sol.

Con apatía, corté la llamada.

No quería hablar con nadie. Salvo con ella.

Las fuerzas parecían huir de mí y una tormenta se formaba en mi pecho: nubes grises, relámpagos en los huesos. Pero… ¿y sí?

Tomé el teléfono y marqué.

Escuché el tono de repique: uno, dos, tres, cuatro… ya iba a cancelar, cuando su voz —esa voz irónica, como cuchilla envuelta en terciopelo—, llegó a mi oído:

—¿Al fin soy digno de ser atendido por el señorito, o debería decir señor?

Rechiné los dientes, el sarcasmo palpitando en mi lengua.

—No estoy para juegos, Alexander. ¿Necesitabas algo?

—Quería hablar con un viejo amigo que se encuentra por allí... ¿sabes algo de él?

Su tono juguetón me recorrió la espalda como un escalofrío afilado.

—Está ocupado. Te recuerdo que fue sometido a una tediosa cirugía y ahora mismo está en recuperación.

—Vaya, dile a ese debilucho que necesito agendar una cita con él apenas se haya recuperado. Quiero discutir un asunto delicado… sobre su mujer.

El corte fue abrupto. Como si alguien hubiese apagado la luz sin despedirse.

Me quedé con el teléfono pegado al oído, pero la voz ya no estaba. Solo quedaba el tono de llamada muerto y el zumbido de mi propio pensamiento, convertido en eco. Una especie de taquicardia se apoderó de mi pecho, caminé hacia la máquina que medía mis signos vitales: los números bailaban en el límite de lo “normal”.

Y yo... lejos de ello. ¿Tenía noticias de ella?

Quizá vendría a entregarme ese adiós que tanto temía, la idea me golpeó como viento helado en la nuca. Yo le había pedido matrimonio... quizás se sintió obligada. No por amor, sino por compasión. Lo que más odiaba, la lástima.

Suspiré. Liberando la presión que ofuscaba mis sesos.

Y volví a marcar. El repique tardó más.

—Se comunica con el Señor Cornejo. En este momento se encuentra ocupado y no puede...

—Basta de tonterías, Alexander. Deberías probar suerte en el mundo del espectáculo, te aseguro que tu melodrama sería un éxito —le indiqué, irritado. Mi paciencia pendía de un hilo y el estrés amenazaba con romper cada costura de mi calma.

—Si de dramas hablas… —suspiró, hastiado. Pero su tono cambió, como una nube que se oscurece de golpe—. ¿Tu madre está por allí? No puedes permitir que escuche lo que voy a decirte.

—¿Tan serio es? —respondí con voz entrecortada. Mis palabras se mecían entre miedo y curiosidad—. No está aquí. Pero volverá pronto.

—¿Cuándo te dan el alta? —soltó sin aviso.

—A eso fue ella. A firmar y hablar con el doctor para que me la otorguen. ¿Qué tienes en contra de ella?

#319 en Joven Adulto

#4948 en Novela romántica

propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol

Editado: 25.10.2025