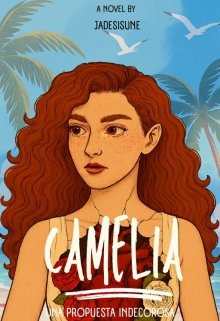

Camelia. Una Propuesta Indecorosa

EL INICIO DE UN INFIERNO

Camelia.

—Entonces, ¿usted a qué se dedica? —preguntó mi madre, con la mirada fija en Adrien, mientras servía más caldo en su plato.

—Soy administrador de negocios en una empresa, por eso viajo mucho —respondió él con serenidad, tomando una verdura de la sopa con su cuchara.

—Un buen trabajo, por lo que veo —inquirió mi madre, observando las cosas que habíamos traído del centro comercial.

—Más o menos —dijo Adrien, con una sonrisa discreta—. Tengo un salario con una bonificación un poquito más alta de lo normal. Lo bueno es que ahorro bastante y puedo permitirme comprar algunas cosas que necesitábamos.

—Entiendo… —exclamó mi madre, aunque su tono tenía un dejo de decepción que no me pasó desapercibido.

El aire se volvió más denso por un instante, como si las palabras no dichas flotaran entre los platos y las cucharas.

Fue mi hermano quien cambió el giro de la conversación. Comenzamos a charlar sobre sus planes a futuro y la boda que se celebraría en un mes, tanto él como su prometida estaban emocionados y agradecidos por el “dinero” que yo les había dado. No tenía idea de cuánto les habría entregado mi madre de lo que yo le envié, pero esperaba que fuese suficiente para que pudieran celebrar sin problemas.

Lo que sí agradecía profundamente, era que Adrien hubiese sido reservado respecto a su sueldo. Su ambigüedad fue un escudo, una forma de evitar que lo exprimieran como solía hacer mi madre con nosotros. Aun así, él le había entregado cuatrocientos soles para que hiciera mercado y no faltara nada en casa. Era más que suficiente para sobrevivir el mes entero, considerando que mi madre compraba en los mercaditos, donde todo salía más barato. Aunque Adrien lo había dado pensando en una semana, sabía que mi madre lo sabría estirar.

Quise acompañarla al mercado al día siguiente, pero el pequeño viaje al centro comercial me había dejado agotada. Mis pies estaban hinchados, mi cadera y mi columna vertebral me dolían como si llevaran siglos sosteniéndome.

Tenía casi siete meses de embarazo, y no solo se notaba en el tamaño de mi vientre. Lo sentía en todo el cuerpo. En cada paso, en cada respiración, en cada gesto que antes era automático y ahora requería pausa.

Tendría que pasar el resto del día y el siguiente descansando. Porque a veces, cuidar de un bebé empieza por aprender a cuidar de una misma.

Aunque, gracias al cielo, al menos ya no tenía náuseas. Solo algunos mareos esporádicos que se deslizaban como olas suaves. Por lo pronto, me dediqué a disfrutar mi caldo de gallina, ese sabor cálido que tanto había extrañado. Luego de comer, me sentía tan llena y adormilada que me disculpé de la mesa y me retiré con Adrien a la habitación.

Allí, en la penumbra tranquila, él me realizó un masaje con aceite de coco en las piernas y los pies. Sus manos eran como bálsamo, y mientras la televisión murmuraba de fondo, yo me dejaba llevar por el alivio que me recorría el cuerpo.

Cuando comenzaba a quedarme dormida, Adrien recibió una llamada. Se disculpó con un gesto suave, y yo le hice señas para que atendiera tranquilo. Me giré, buscando el sueño, cuando escuché la puerta abrirse de golpe.

Era mi madre, enfurecida. Borracha.

—Yo no sé de verdad qué te pasa a ti —me gritó, con la voz rota por el alcohol—, pero no voy a tolerar que vengas a esta mierda a andar de vaga todo el día y echada en esa cama. ¡Tú no tienes cachifa en esta vaina! ¡Muévete a fregar lo tuyo y lo del maridito ese tuyo!

—¿Qué te pasa, mamá? —respondí, alterada—. Te dije que llegué muy cansada de caminar por el centro, me sentía mal. Iba a descansar un rato, cuando me ofrecí a lavar los platos, Enrique intercedió y me dijo que me acostara…

—¿Y tú crees que el hermano tuyo es el sirviente de la casa? —espetó, con los ojos encendidos—. Todas esas consideraciones contigo se acabaron, ya no eres la niña de la casa. Ahora eres una mujer adulta y casada, ¡para más vaina! Así que muévase a cumplir sus obligaciones…

Su voz era un látigo. Cada palabra, una herida que se abría sin permiso.

—¡Basta, mamá! —interrumpió Enrique, firme—. Estás muy borracha, deja a Camelia descansar. Ya fregué todo eso. Déjala en paz, recuerda lo delicado de su estado.

Mi hermano se la llevó, aún enfurecida, fuera de la habitación. Yo me quedé temblando. Las lágrimas escaparon sin pedir permiso y me hundí en la almohada, llorando en silencio.

Qué ilusa había sido al pensar que todo sería diferente. Ella no había cambiado. Y yo seguía siendo su saco de boxeo, el blanco de sus frustraciones, la hija que nunca fue suficiente.

No sé en qué momento ocurrió, pero Adrien me abrazó. Sus manos comenzaron a acariciar mis brazos con una suavidad que parecía pedir permiso. Me consolaba con palabras bajas, casi susurros, diciéndome que no me lo tomara a mal, que mi madre estaba bajo los efectos del alcohol y por eso decía cosas hirientes. Que mañana todo volvería a estar bien, como si nada hubiese pasado.

Dios… ¿cómo explicarle a mi querido esposo que esa era mi vivencia casi diaria, cuando vivía con ella? Que no era una excepción, sino la norma. Qué tonta e ilusa había sido al pensar que todo sería diferente.

Solo recordarlo, empeoraba mi estado de ánimo. Mi cuerpo temblaba de impotencia.

#319 en Joven Adulto

#4948 en Novela romántica

propuestas y repercusiones, vacaciones amor y ceviche, letras al sol

Editado: 25.10.2025