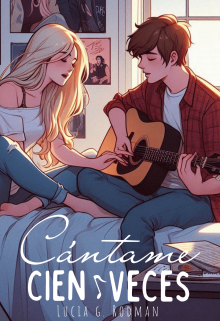

Cantame cien veces

27| Ir a terapia

Había una verdad que nadie quería admitir: En la adolescencia —más que nada en los años del instituto, donde los círculos de amigos eran una parte vital del día a día, y de ellos dependía tu estado emocional y estatus social— perder la virginidad te daba popularidad.

Y lo sabía, sabía que sonaba ridículo. Que sonaba machista, (en realidad lo era) Existía un estigma social demasiado grande respecto a las relaciones sexuales y a la virginidad. Si eras hombre y la perdías rápido: ¡Que bien por ti, chico! ibas a tener con qué entretener a tus amigos a la hora del almuerzo o en los vestuarios. ¿Pero si eras chica? Bueno, allí la cosa estaba más complicada, porque nunca habría un punto medio. O te odiarían y hablarían mal de ti a tus espaldas, o te idolatrarían y te tendrían envidia porque te habías acostado con el chico más genial del instituto.

Afortunadamente, el segundo había sido mi caso (O al menos lo que sucedió cuando se comenzó a expandir el rumor) y aunque el día de hoy me pareciera absurdo que una reputación pudiera dañarse o reinventarse por algo tan normal como las relaciones sexuales, también tenía la hipótesis de que esta podía debilitarse —enormemente— a causa de otros tabúes como las enfermedades, específicamente las mentales y las que te provocasen un TCA o la necesidad de tener que comunicarlas para que fuera efectivo el tratamiento.

—No puedo hacerlo—Confesé cuando llegamos a la puerta.

Delante de nosotros la fachada de una casa de ladrillos me resultó temerosa e imponente. No sabía en qué momento hacerle caso a Hayden e ir a una consulta de terapia a las espaldas de mis padres, resultaría ser una buena idea. Mi lado pesimista se había levantado más charlatán que de costumbre y durante todo el camino, no había dejado de escucharlo recriminarme: ¿Dónde está el sentido de dejar que una persona desconocida te juzgue? ¿Cuál es la necesidad de que tus secretos más íntimamente guardados salgan a la luz? ¿Por qué quieres revivir la ansiedad y la angustia al recordar esas vivencias que te han dejado marcada? Nada de esto va a salir bien.

No obstante, a pesar de que tragar saliva con fuerza y demostrara mi incomodidad, mi compañero de dueto no desistió con su propuesta.

—Sí que puedes, ya has dado un paso gigantesco, ahora vas a entrar y...

—No puedo. —insistí.

—Solo tienes que darle una oportunidad.

—No, en serio. No puedo —sentí que comenzaba a hiperventilar, quise darme la vuelta, pero él me impidió dar otro paso más.

Su mano se posó en mi brazo como si quisiera encadenarse a este. Sus dedos se presionaron con cuidado a los costados de mi muñeca y me obligué a mirarlo, tenía las pupilas dilatas, con el iris celeste más brillante de lo normal.

—Tienes que enfrentar tus miedos.

—¿Y cómo hago eso?

No obstante, me quedó debiendo la respuesta. La puerta con el cartel "servicios de psicología" se abrió y de ella salió una mujer de edad media, con el pelo color caoba y con los ojos más grises que había visto en mi vida.

—Buenos días—saludó, con una sonrisa.

Las palabras me quedaron atragantadas en la faringe. Hayden pareció percatarse de esto, así que agradecí silenciosamente que fuera él quien hablase primero.

—Doctora Morgan ¿verdad? —preguntó y como respuesta, ella abrió en su totalidad la puerta.

No llevaba puesta una bata blanca como supuse que haría, en su lugar, unos pantalones de mezclillas y un sweater enorme y de lana le cubrían el cuerpo.

—Tú debes ser Hayden, el hijo de Amber Wilson—dedujo correctamente—Hace mucho que no veo a tu madre, pero que sepas que estás idéntico a ella.

—Me lo dicen seguido —giró un poco su cuerpo para señalarme—Ella es Ashley, la amiga de la que mi madre te habló.

Mis ojos enseguida se lanzaron sobre él. ¿Le había hablado a su madre de mí? ¿De mi problema? Quise hacerle notar lo mucho que me molestaba eso, me hacía sentir traicionada y duramente embaucada. Sim embargo, él no me regresó la mirada con remordimiento. Le continuó diciendo un par de cosas más a la doctora Morgan, mientras yo me quedé sumida en mis pensamientos, no podía creer que lo hubiera hecho, solo me percaté de que mi pesadilla había comenzado cuando lo vi dar un paso hacia dentro y me obligó a hacer lo mismo.

Dentro de la casa, la doctora Morgan nos guió por un pasillo lleno de diplomas. Tenía entendido que trabajaba de manera independiente y eso me reconfortaba un poco. No sería capaz de ir a un hospital para hablar con un especialista, ni siquiera sería capaz de pararme frente a un mostrador para pedir cita con un terapeuta, el cuerpo se me congelaría al instante y las palabras se esfumarían de mis labios cuando la enfermera me preguntase el motivo de la cita.

El corredor me resultó largo y estrecho, caminé con tal lentitud que Hayden se dio la vuelta más de dos veces para ver si todavía lo seguía, dedujo que sería capaz de huir por una ventana o hasta por una puertilla de perro.

Finalmente, la doctora se detiene frente a una puerta de madera oscura, advirtió que esa es su oficina y que, para mayor comodidad, podía entrar sola si así lo prefería. Mi compañero de dueto ni siquiera me lo cuestiona, asintió de acuerdo y se alejó por el pasillo diciendo que esperaría en la sala de estar, no sin antes dedicarme otra mirada que a diferencia de la primera, me decía un muy claro "Tú puedes"

"Yo no puedo" Quise devolverle, pero ya se había ido.

La mujer de mediana edad me dejó entrar primero, lo primero que visualicé dentro de su oficina fue que no había un sofá gigante donde pudiera recostarme mientras me despojaba de mis problemas. A diferencia de eso, había una silla ergonómica, un escritorio blanco lleno de libros y carpetas y lo que más se distinguía; las frases motivacionales que decoraban cada una de las cuatro paredes.

Me distraje visualizando algunas, la oficina me resultó menos sombría de lo que había imaginado. De cierta manera, tenía su propio toque urbano y juvenil. Leí la frase que tiene justo arriba de su escritorio "Asegúrate de que tu peor enemigo no viva entre tus dos oídos" y la comparé con la que yo tenía a mi izquierda, justo debajo de una repisa: "No cuentes los días, haz que los días cuenten"