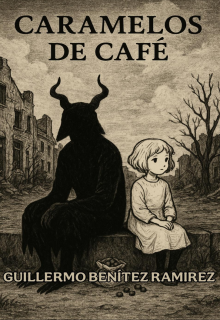

Caramelos de Café

CAPÍTULO 2: LA ENFERMEDAD

—Hoy fui al hospital —le contó Claribel una noche, mientras se sentaba en una piedra a su lado.

—¿Qué dijeron?

—Que mi cuerpo se está cansando. Dicen que soy como una velita que parpadea cuando va a apagarse. Mamá lloró. Papá solo miró el suelo.

El demonio la escuchaba siempre en silencio.

—¿Por qué me pasa esto a mí? —preguntó con la voz temblorosa.

Él suspiró, aunque no necesitaba respirar.

—Las enfermedades no son castigos. Son parte del tejido roto de un mundo que no fue hecho para durar. Algunas personas las reciben por azar. Otras, por legado. Nadie las merece, pero a veces les toca.

—¿Y si yo no quiero morir?

—Nadie quiere. Pero la muerte no es una enemiga, aunque duele. A veces solo viene a abrazar a quienes están cansados.

Ella lo miró.

—Tú eres la muerte.

—No. Yo soy quien la anuncia. Como un farolero en la niebla.

Después de meditar esas palabras sin intención de entenderlas agregó:

—¿Por qué mamá ya no canta? —preguntó sin vacilar, mientras lanzaba piedritas hacia un charco estancado.

El demonio estaba a su lado, apoyado contra una farola torcida.

—A veces la tristeza tapa la música —respondió él.

—Pero antes, cuando estaba enferma, ella me cantaba igual...

—Antes, pensaba que habría más tiempo. Ahora, teme que ese tiempo se acabe. Y eso pesa.

Claribel bajó la cabeza.

—¿Ellos me ven como algo que se va a ir?

—Ellos te aman. Pero el amor, cuando duele, a veces se confunde con miedo.

—Yo no quiero que ellos tengan miedo... Solo quiero que vuelvan a reír.

El demonio la miró.

—Tal vez puedas enseñarles cómo.