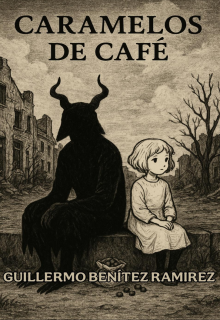

Caramelos de Café

EPÍLOGO: UNA REFLEXIÓN DEL DEMONIO BUENO

El demonio se encontraba una vez más en la ciudad vacía, mirando al horizonte gris que nunca cambiaba. La verdad sobre su propósito había dejado de ser clara, y por un momento, el peso de las vidas que se cruzaban con la suya lo hacía dudar.

A veces, se preguntaba si él realmente era un demonio, o si, en realidad, lo que hacía era simplemente seguir el ciclo de sufrimiento que los humanos creaban. Había tomado muchas almas a lo largo de los siglos, pero nunca antes había conocido una como Claribel. Ella había sido distinta desde el principio, no por la enfermedad, sino por la forma en que aceptaba su destino sin miedo, sin resistencia.

—¿Soy el demonio o lo es el mundo que deja que una niña como tú sufra así? —se preguntó a sí mismo, dejando que las palabras flotaran en el aire. La respuesta nunca llegaba.

A menudo, el demonio reflexionaba sobre el sufrimiento humano. No lo causaba, pero lo entendía, y de alguna manera, eso lo hacía cuestionarse su rol en todo esto. Quizás, pensaba, no eran los demonios quienes causaban el sufrimiento, sino la incapacidad de los humanos para aceptar lo inevitable.

Lo que Claribel le había enseñado en su corta vida era algo que él no había entendido antes. A veces, lo más humano era dejar ir. Liberarse. En ese proceso de aceptación, tanto ella como los demás podían encontrar paz.

—Quizás, en el fondo, todos somos humanos —susurró, mirando el vacío a su alrededor—. O quizás... la humanidad lo es todo.

Se quedó allí, por un tiempo, observando la ciudad vacía, con la esperanza de que algún día encontraría su propia respuesta.

Miró al cielo gris de aquella ciudad solitaria. Y por primera vez en siglos, una pequeña flor creció entre las ruinas.