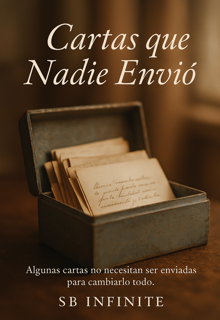

Cartas que Nadie Envió

Capítulo 15 - Cuando el amor se elige

Amelia pasó la noche despierta.

No lloró.

No gritó.

No rompió nada.

Simplemente se sentó en el borde de la cama, con la carta de su madre apretada en una mano, mirando la ventana como si el amanecer pudiera traer respuestas que no llegaban.

Eloy respetó su silencio.

Se quedó en la otra habitación, fingiendo leer, fingiendo dormir, fingiendo no escuchar el crujido sordo de su alma quebrándose en la madrugada.

Cuando el primer hilo de luz tiñó de gris el cielo, Amelia se puso de pie.

Se vistió con ropa sencilla.

Ató su cabello en una coleta.

Y, sin necesidad de palabras, Eloy supo que había tomado una decisión.

—Voy a verla —dijo Amelia, su voz firme, aunque una sombra temblaba en sus ojos.

Eloy asintió.

No la detuvo.

—Te acompaño hasta la puerta —murmuró.

Caminaron juntos hasta el umbral del edificio.

Allí, Amelia se volvió hacia él.

—Pase lo que pase —dijo—, gracias por no soltarme.

Eloy sonrió, un gesto lleno de tristeza y amor.

—No sé hacerlo de otra forma —respondió.

Amelia se inclinó.

Un beso breve, urgente, como quien necesita un ancla antes de saltar.

Y luego, se fue.

La casa de su madre seguía igual.

El mismo jardín milimétricamente cuidado.

La misma puerta impecablemente pintada.

La misma frialdad disfrazada de orden.

Tocó el timbre.

Su madre abrió la puerta casi de inmediato, como si hubiera estado esperándola.

Amelia no dio rodeos.

—Recibí tu carta.

Su madre la miró con esa mezcla de decepción y control que Amelia conocía demasiado bien.

—Todavía puedes arreglarlo —dijo ella—.

Todavía puedes dejar todo eso atrás.

Amelia respiró hondo.

—¿Todo eso?

¿Te refieres a saber la verdad?

¿A entender quién era de verdad Lucía?

¿O te refieres a Eloy?

Su madre frunció el ceño.

—Me refiero a no repetir los errores de nuestra familia.

Me refiero a no arruinar tu vida por un amor imposible.

Amelia sintió el viejo enojo hervir en sus venas.

Pero no gritó.

No esta vez.

Habló con la voz serena que había aprendido de todas sus heridas.

—No voy a pedirte que entiendas —dijo—.

Ni siquiera voy a pedirte que aceptes.

Solo quiero que sepas algo.

Su madre cruzó los brazos, defensiva.

Amelia dio un paso adelante.

—Estoy eligiendo mi vida.

No la vida que tú diseñaste para mí.

No la vida que Lucía fue forzada a abandonar.

La mía.

La mujer abrió la boca para responder, pero Amelia la detuvo con un gesto.

—No quiero vivir asustada —dijo—.

No quiero mirar atrás toda mi vida, preguntándome qué habría pasado si hubiera tenido el valor de amar de verdad.

Se ajustó la chaqueta.

—Así que esta vez... elijo quedarme.

Elijo saltar.

Elijo amar, aunque duela.

Su madre no dijo nada.

Se limitó a mirar cómo su hija, la niña que había intentado proteger a su manera torcida, se daba vuelta y se alejaba.

Amelia no miró atrás.

Nunca más.

Cuando regresó al departamento, Eloy estaba sentado en el suelo, la espalda contra la pared, las rodillas dobladas, como un soldado que espera el veredicto de una batalla que no puede luchar.

Amelia entró.

Cerró la puerta.

Y se dejó caer junto a él.

No dijo nada.

No hacía falta.

Solo se acomodó a su lado, su cabeza apoyada en su hombro, su mano buscando la suya.

Y cuando Eloy entrelazó sus dedos con los de ella, supo que no había perdido.

Había ganado todo.

Todo lo que importaba.

Y aunque la vida seguiría siendo difícil, aunque las heridas no desaparecerían de la noche a la mañana, aunque el miedo siempre merodearía como un lobo en la periferia de sus corazones...

Habían elegido quedarse.

Habían elegido amarse.

Habían elegido escribir, juntos, las cartas que sí llegarían.

#10691 en Novela romántica

#2044 en Novela contemporánea

drama romantico, novela corta historia conmovedora, romance emocional

Editado: 28.04.2025