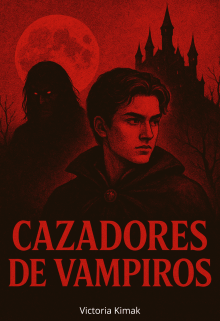

Cazadores de Vampiros

Capítulo 2

Los ojos de Anton se abrieron con pesadez. Su espalda estaba erguida, pero su cabeza caía hacia abajo por culpa de la gravedad. Todavía podía sentir un intenso calor en su brazo. Intentó mover sus extremidades, pero no pudo. Tanto sus brazos como sus piernas estaban aferrados a unos postes de madera. No tenía fuerzas para alzar el rostro. La cabeza le daba vueltas y el dolor no lo dejaba pensar con claridad. Le ardían las rodillas. Las adoloridas vértebras apenas podían sostener su cuerpo en pie. Aquella cosa le había dado un golpe tan fuerte que lo había arrojado al exterior de su cabaña como si él se tratara de un saco de papas. Su cuello le latía, no solo por la mordida; todavía podía sentir los largos dedos del vampiro apretando su garganta. Su labio inferior también estaba hinchado y sentía un ligero cosquilleo.

Pero en ese momento, lo que más le dolía eran sus manos.

Cuando logró recuperar algo de fuerza, desvió la mirada en dirección a sus muñecas y notó que sus manos estaban ancladas al poste con una estaca de piedra opaca.

—¿Qué demonios…? —alcanzó a murmurar.

Pestañeó varias veces e intentó hacer fuerza para lograr soltarse, pero fue imposible. Aquella estaca estaba hundida en la madera e incrustada tan profunda que en su estado actual jamás podría liberarse. Anton reunió la voluntad suficiente para alzar el rostro y contemplar dónde se encontraba.

Su corazón se encogió.

El salón era pequeño pero imponente. Delante de él había un altar con tres asientos de madera oscura y a ambos lados una especie de gradas que lo envolvían en un óvalo. Alineado perfectamente con la mesa, se encontraba la pintura de un hombre que lo contemplaba con el rostro serio, como si lo estuviera juzgando. Las paredes estaban decoradas con diferentes dibujos que parecían representar ataques y asesinatos de vampiros. Los pequeños candelabros plateados apenas iluminaban la habitación, pero Anton podía ver cada detalle. Su corazón latía con fuerza. Volvió a intentar soltar sus brazos y piernas, pero el dolor era insoportable. No había manera de liberarse de esas amarras. Pensó en Mircea y en Stan, y cuando los recuerdos de la noche anterior comenzaron a aparecer en su cabeza, la sacudió para hacerlos desaparecer. La congoja se apoderó de su garganta. Trató de respirar hondo; necesitaba calmarse y buscar la manera de escapar de allí. Pero el dolor y la desesperación no le permitían engullir suficiente aire. Dos lágrimas se deslizaron por su rostro y cayeron sobre el suelo.

Un agudo chillido surcó el ambiente y asustó a Anton. En el techo, unas gruesas tablas de madera se deslizaron a los costados con lentitud y el sol de la mañana ingresó a la habitación. Los rayos de luz empaparon su cuerpo y lo cegaron por varios segundos.

Casi al mismo tiempo, una pequeña puerta que él no había notado se abrió. Ingresaron cerca de quince personas, todas vestidas con colores oscuros y cargando algunas armas en sus espaldas o cinturones. Ninguno de ellos se detuvo a verlo, simplemente caminaron en dirección a las gradas y tomaron asiento lo más alejados unos de otros.

Le comenzaron a picar los oídos y sentía una extraña comezón en su nariz. A Anton le costaba respirar. Tuvo que abrir la boca para engullir grandes bocanadas de oxígeno. Lo que lo ponía nervioso era que nadie hablaba; el silencio era sepulcral. Y ninguno de los presentes osaba poner su mirada en él. Simplemente, estaban sentados en silencio.

De repente, todos se pusieron de pie, inflaron sus pechos y esperaron con paciencia que un hombre de mediana estatura ingresara al salón. Caminaba con postura impoluta y aire soberbio. El hombre cruzó la habitación en dirección al altar y tomó asiento en una de las tres sillas que allí había. La del medio.

Cuando sus ojos se posaron en Anton, sintió un ligero escalofrío. Ahora, todas las miradas estaban puestas en él. El resto de las personas volvió a tomar asiento en silencio. Anton casi podía escuchar su propia respiración escapando por su nariz.

—¿Dónde… están mi mamá y mi hermano? —preguntó con timidez; le temblaba el mentón.

—Muertos —respondió el hombre del altar.

Anton dejó escapar un jadeo. En lo más profundo de su corazón, lo sabía. Pero al oírlo, entendió que no se había tratado de un sueño. Todo lo que había sucedido había sido real. Los recuerdos de las imágenes, los olores y los sabores se arremolinaron en su mente en forma de destellos. Anton intentó clavar sus uñas en la palma de su mano, pero sus dedos chocaron contra las frías estacas que le impedían escapar.

—Tú los mataste.

Anton mordió su lengua. Sus ojos se abrieron con sorpresa.

—¡Yo no los maté! ¡Fuimos atacados! —exclamó

Su voz retumbó por toda la habitación y se fue apagando lentamente. Buscó ayuda en los otros extraños, pero solamente encontró miradas de desconfianza y odio. ¿Cómo era posible que ese desconocido pensara que él había asesinado a su familia? Recordó las risas de Stan y las quejas de Mircea. Y luego el rostro sin vida de su hermano apareció en su mente. Sus ojos bien abiertos y los pálidos labios cortados. Los cabellos de su madre manchados con plumas, el hilo de sangre desde su labio al suelo. El hedor que se expandía por toda la casa... Un ligero escalofrío recorrió su cuerpo y comenzó a quedarse sin aire.

—Crin

—Con solo verlo, te digo que sí —murmuró un hombre que se encontraba sentado en la hilera más baja de las gradas.

—Haz la inspección, no quiero otro error —lo oyó decir entre dientes; parecía ser el líder.

Crin puso los ojos en blanco, se puso de pie y caminó hacia Anton con paso seguro. Él tiró su cuerpo hacia atrás en un intento por alejarse, pero estaba tan bien sujetado que fue imposible moverse más de unos centímetros. El extraño lo tomó de la mandíbula y lo sacudió para que abriera el hocico. Colocó un artefacto de madera que Anton sospechaba que era para que él no pudiera cerrar la boca. No solo le ardían los labios a la altura de la comisura, también le dolían los huesos. El sabor de esa madera era espantoso, parecía estar llena de moho. Crin metió su dedo índice en la boca de Anton y lo paseó por su lengua y sus dientes. Su piel estaba callosa y sabía a tierra seca. Se detuvo específicamente en sus colmillos, los cuales tocó hasta asegurarse de tener la información que estaba buscando. Los apretó con tanta fuerza que Anton comenzó a sentir una leve molestia en su mandíbula. Cuando le quitó el artefacto de madera de la boca, Anton tosió varias veces y hasta tuvo una arcada. El hombre aferró su párpado derecho y lo echó hacia arriba para poder contemplar la pupila de Anton en detalle. Se le resecó el ojo y, cuando Crin lo liberó, parpadeó varias veces.