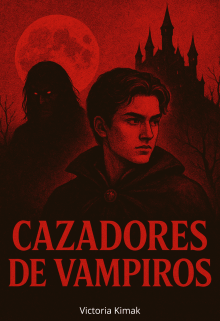

Cazadores de Vampiros

Capítulo 16

Cuando la noche cayó en Bucarest, Anton entendió por qué Roxandra odiaba tanto aquella ciudad y estaba tan frustrada con la situación en el norte.

Bucarest era todo lo contrario al resto de las regiones infestadas por vampiros. Al contrario de su tierra natal, donde todo el mundo contemplaba el atardecer con terror, en Bucarest los ciudadanos vivían con una extraña tranquilidad que solo se podía explicar con el imponente edificio base de los cazadores. En aquella enorme ciudad nadie tapiaba las ventanas, nadie corría hasta sus hogares cuando las campanadas se limitaban a sonar. La gente simplemente evitaba las zonas oscuras e iluminaba las grandes avenidas donde los ricachones podían disfrutar de una elegante cena o una obra de teatro. Los carruajes seguían circulando, los borrachos seguían visitando a los bares y las mujeres seguían paseando a sus mascotas en las frescas noches de otoño.

La sede central de los cazadores de vampiros y la cantidad de cazadores que se congregaban en aquellas calles volvían a Bucarest una zona segura; una ciudad donde los ataques eran escasos y controlados, y permitían que los ciudadanos pudieran tener una vida normal; una vida sin terrores nocturnos, sin sentirse como ratas atrapadas en sus propias casas; una vida sin saber lo que sucedía más allá de aquellas calles de adoquines, donde sus enormes faroles no alcanzaban a iluminar. Y por un momento, Anton sintió la rabia con la que Roxandra se había expresado cuando llegaron esa mañana.

Esa noche, Anton contempló desde el alto tejado de una casa cómo hombres se congregaban en la puerta de un bar para beber, reírse y disfrutar de la fría brisa que golpeaba sus rostros. Pero él no podía dar crédito a lo que veía. ¿Cómo era posible que las personas del sur fuesen libres mientras que en el norte, todos eran presas del pánico? Incluso él jamás había visto las estrellas hasta aquella noche donde su vida había cambiado para siempre. Alzó la mirada al cielo y contempló los brillantes tintineos que había sobre su cabeza. Y deseó que todas las personas de aquellas tierras pudieran ver las estrellas que danzaban en la oscuridad de la noche.

Roxandra le llevó una taza con chocolate caliente. El vapor acarició su rostro y tiñó sus mejillas de rosa. Era la primera noche que estaban tranquilos, sentados sobre las tejas de una casa, contemplando cómo el resto de las personas hacían vida normal bajo sus pies.

—Buscarest es un cuento de hadas que se sostiene a base del sacrificio de miles de personas que son abandonadas por los cazadores. —susurró ella con la mandíbula tensa.

Las nubes comenzaban a agolparse en el oeste cuando el sol comenzó a asomar sus rayos. La tormenta de la que todos hablaban estaba llegando a la ciudad y Anton lo podía sentir en cómo los vientos habían cambiado, se habían vuelto más violentos.

Roxandra se puso de pie y contempló el horizonte con el rostro serio. Había algo en su mirada que preocupaba a Anton; sus ojos reflejaban inquietud, como si supiera que las cosas no volverían a ser las mismas, como si supiera que la guerra que estaba por llegar sería imposible de ganar.

—Anton, tengo que ir a la central. La elección es al mediodía. —Se giró hacia él y lo contempló con el rostro serio. —No llegues tarde; apenas termine, volveremos a la estación de tren y regresaremos al norte.

Anton se puso de pie de un salto.

—¿Qué hay de Luca y el talismán? —preguntó con desesperación.

—Iré a hablar con Alex ahora. —susurró mientras asentía con el rostro. —Será mejor que vaya sola; ese tipo es difícil de tratar. Necesito que no te metas en problemas, ¿de acuerdo? No te alejes mucho de esta zona; los suburbios pueden ser complicados. Y trata de no entablar contacto con otros cazadores.

Él escuchó en silencio con su brazo derecho apoyado contra el talismán y el izquierdo cayendo inerte al lado de su cuerpo. Roxandra abandonó el techo saltando desde la cornisa. Anton la observó caer con gracia sobre un toldo de una pastelería, agarrarse del frío metal y saltar a la acera. Desapareció entre la gente que iba y venía para realizar las primeras compras de la mañana.

Cuando él bajó, las nubes ya habían alcanzado el centro neurálgico de la ciudad y las primeras gotas comenzaban a caer. Algunas personas abrieron sus grandes paraguas y cubrieron sus cabezas de las amenazantes gotas; otros se refugiaron debajo de los toldos o balcones, o ingresaron en las tiendas esperando que la tormenta acabara. Pero él no tenía intención de esconderse. Los grandes gotones fríos caían sobre su cabello y mojaban su abrigo. Era curioso ver a los ciudadanos correr de un simple temporal. En el norte, la gente corría por otra razón; una más oscura y aterradora.

Pasó junto a una mujer que se quejaba sobre lo difícil que era caminar por el suelo mojado con sus tacones. Pero él comenzaba a empaparse, tal y como lo había hecho el día anterior, y no andaba llorando por las calles de Bucarest porque sus prendas estaban húmedas.

Las calles eran abrazadas por una serie de edificios que debían albergar hasta treinta familias, todas apiñadas en grandes salones con suelos de madera. Las ventanas estaban cerradas, pero dentro se podía ver el movimiento de las mujeres, quienes colgaban ropa o cuidaban a un recién nacido. El apestoso olor a caballo penetró su nariz cuando una tropilla pasó a su lado, acarreando un pesado carruaje de madera de roble.

Pero a pesar de la tormenta, un grupo numeroso de hombres seguía con sus quehaceres: lavar los carruajes, alimentar a los caballos, armar los toldos de sus negocios. Aquella ciudad parecía completamente aislada de lo que sucedía en el norte. Era como estar en otro planeta.

Anton se detuvo al pie de una fuente de mármol de una mujer que sostenía una pesada jarra en sus manos y de la cual caía un grueso chorro de agua en una piscina. El rostro de la mujer era sereno; parecía contemplarlo con aquellos diminutos ojos blancos que transmitían paz. Las palomas se agolpaban alrededor del jarrón para poder darse una ducha o beber algo de agua. Quizás, pensó Anton, esto sea el paraíso.