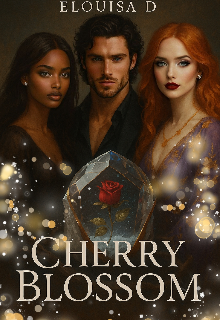

Cherry Blosson

1.

Capítulo 1: Hospital de flores

A veces pienso que las flores entienden el dolor mejor que las personas.

No hablan, no se quejan… pero cuando algo las hiere, lo muestran con una honestidad que parte el alma.

Eso fue lo que me llevó a crear el Hospital de flores: un rincón improvisado en la parte trasera de la floristería donde intento devolver la vida a lo que otros tiran sin mirar atrás.

Algunos traen sus ramos marchitos con una disculpa, otros los abandonan sin remordimiento.

Yo los recojo igual.

Les hablo. Les canto. Les doy agua tibia y un poco de fe.

—Sabes que la gente normal tira las flores muertas, ¿verdad? —dijo Noah desde el mostrador, con esa sonrisa que siempre precede a sus comentarios sarcásticos.

—Por suerte, nunca me consideré normal —respondí, agachándome sobre un girasol que parecía haber perdido las ganas de existir.

—Deberías cobrar entrada. Esto ya no es una floristería, es un santuario para pétalos en depresión.

Reí. Noah tenía esa habilidad mágica de quitarle peso al silencio, de hacerme olvidar por unos segundos que mi don —si es que podía llamarlo así— no tenía explicación.

Porque no era normal que, después de unas horas bajo mi cuidado, las flores revivieran.

Los tallos se enderezaban.

Los colores regresaban como si el tiempo retrocediera.

Nunca se lo conté a nadie. Ni siquiera a Noah.

Él decía que era buena con las plantas.

Yo fingía creerlo.

El reloj marcaba las seis cuando sonó la campanita de la puerta.

El aire cambió.

No fue imaginación. Lo sentí… como si alguien hubiera abierto una ventana invisible al invierno.

El hombre que entró no parecía de este mundo.

Alto, con el cabello oscuro y los ojos de un gris tan pálido que casi dolía mirarlos.

Llevaba un abrigo negro largo, y en sus manos —cubiertas por guantes— una caja de cristal.

—¿Puedo ayudarlo? —pregunté, aunque mi voz sonó menos firme de lo que quería.

Él asintió lentamente.

Su acento era suave, extranjero, de esos que te hacen escuchar más de la cuenta.

—Busco a Cherry Blossom.

—Soy yo.

Me observó un segundo que pareció eterno.

—Me dijeron que aquí… devuelven la vida a las flores.

Quise reír, pero su tono no tenía rastro de burla.

Abrió la caja.

Dentro, una rosa negra y marchita reposaba sobre un lecho de terciopelo.

—¿Puede intentarlo? —preguntó.

Sentí algo extraño, como un pulso débil en el aire, un latido.

No sé si venía de la flor o de mí.

—No prometo milagros —susurré, aunque mis manos temblaban cuando tomé la caja.

Cuando levanté la vista, él ya no estaba.

Solo el leve eco de la campanita marcó su salida.

—¿Y ese quién era? ¿El fantasma de San Valentín? —bromeó Noah desde el mostrador, pero no sonreía.

—No lo sé.

Miré la rosa.

Su superficie reflejaba mi rostro distorsionado, y por un instante juré ver… movimiento.

Como si los pétalos respiraran.

---

Noah se fue poco después, prometiendo traer pastel al día siguiente.

La floristería quedó en silencio.

Encendí una lámpara de luz cálida y me acerqué a la rosa.

El cristal estaba cubierto de un leve vaho, como si algo dentro estuviera exhalando.

Puse los dedos sobre la superficie y el frío me atravesó la piel.

Entonces, la campanita volvió a sonar.

—Cerrado —dije sin mirar.

—Las puertas se abren para mí, aunque no quiera.

La voz me heló la sangre.

Era grave, melódica… y no humana.

Me giré.

El hombre que estaba en el umbral no tenía la elegancia sombría del anterior.

Era más luminoso, pero en un modo que dolía.

Como si el aire a su alrededor no le perteneciera al mundo.

—¿Quién es usted?

—Alguien que vino a reclamar lo que nunca debió florecer.

Su mirada se detuvo en la rosa.

Y cuando dio un paso hacia ella, las flores del mostrador se marchitaron todas a la vez.

—Aléjese —dije, instintivamente, sin saber de dónde salía el coraje.

Extendí la mano, cubriendo la caja.

Una luz tenue, como polvo de oro, brotó entre mis dedos.

El desconocido se detuvo.

—Imposible… —susurró, retrocediendo un paso—. ¿Qué eres?

No lo sabía.

Solo sabía que el aire olía a ozono y las flores, las que acababan de morir, volvían a erguirse lentamente.

Su expresión cambió.

De asombro… a peligro.

Él no respondió.

Sus pasos fueron lentos, medidos, hasta que se detuvo frente a la rosa.

La miró con una mezcla de frustración y algo que no supe reconocer.

—No es esta —murmuró.

—¿Qué… qué dice?

—No está aquí.

Mi corazón empezó a latir con fuerza.

—¿De qué habla?

Por un instante, su mirada se cruzó con la mía, y el aire pareció hacerse más pesado.

Entonces habló, con una voz tan baja que sonó como una sentencia:

—Olvidarás este encuentro, y este día.

—¿Qué?

—Y te mantendrás lejos de Alexander Drake.

El nombre me golpeó como un eco ajeno.

Antes de que pudiera reaccionar, algo cambió en él.

Sus ojos… dejaron de ser grises.

Un violeta intenso los invadió, como si dentro de sus pupilas se encendiera una tormenta.

La lámpara parpadeó.

Las flores del hospital comenzaron a marchitarse una por una.

—¿Qué está haciendo? —susurré, retrocediendo.

Él levantó una mano, y el aire vibró, pesado, eléctrico.

Sentí un calor extraño detrás de los párpados, una presión que me obligaba a olvidar.

Las imágenes se volvían borrosas, como si alguien estuviera borrándome desde adentro.

—No… —alcancé a decir.

Sentí como si mis pensamientos fueran arena deslizándose entre mis dedos, imágenes de la tarde desvaneciéndose sin razón

Entonces fingí.

Me quedé quieta, respirando lento, dejando que la confusión se mezclara con el miedo.

Abrí los ojos de nuevo, mirándolo con una expresión vacía, como si su hechizo hubiera funcionado.