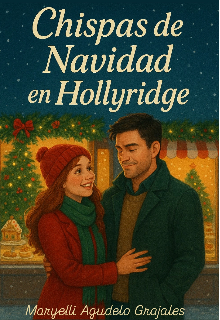

Chispas de Navidad en Hollyridge

Donde empieza el hogar

(Narrado por Lía)

La Nochebuena llegó en silencio.

No en ese silencio vacío que asusta, sino en uno suave, lleno de promesas. El pueblo despertó más lento, como si todos supieran que había cosas que no debían apurarse.

Me abrigué y salí. La nieve caía ligera. Las luces seguían encendidas, aunque ya no hacía falta demostrarlas.

La pastelería estaba abierta.

Esteban estaba allí, como si siempre hubiera sido así. Como si el mundo entero hubiera conspirado para que yo terminara entrando por esa puerta.

—Feliz Navidad —dijo al verme.

—Feliz Navidad.

No hubo nervios.

No hubo dudas.

Solo esa certeza tranquila de quien ya eligió.

Pasamos la mañana preparando cajas especiales para el pueblo. Mireya supervisaba con emoción exagerada, Tomás cantaba villancicos desafinados y yo reía más de lo que había reído en años.

—Mírate —me dijo Mireya en voz baja—. Ya no estás huyendo.

Tragué saliva.

—No —respondí—. Estoy quedándome.

Por la tarde, Esteban me llevó al lugar más alto del pueblo. Desde allí, las casas parecían pequeñas, ordenadas, como piezas de algo que por fin tenía sentido.

—Quería darte esto hoy —dijo, sacando una pequeña caja de su abrigo.

No era grande.

No era ostentosa.

Dentro había una llave.

—No es una promesa eterna —aclaró—. Es una invitación. Mi casa. Cuando quieras. Como quieras.

Sentí los ojos llenarse de lágrimas.

—Gracias por no exigirme nada —susurré.

—Gracias por elegir quedarte —respondió.

Me acerqué.

Esta vez no dudé.

El beso fue lento, sincero, sin urgencias. No marcó un final. Marcó un comienzo.

Apoyé mi frente en su pecho.

—No sé qué va a pasar después de Navidad —confesé.

—Yo tampoco —dijo—. Pero ya sé con quién quiero descubrirlo.

Las campanas sonaron a lo lejos.

El pueblo celebraba.

Y por primera vez en mucho tiempo, entendí algo simple y profundo:

El hogar no siempre es un lugar.

A veces… es una persona.

Y esa Navidad, yo lo había encontrado.