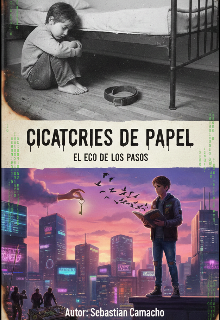

Cicatrices de Papel

Capítulo 2: El Hambre de los Invisibles

El hambre no es solo un vacío en el estómago; es un ruido sordo que te nubla el juicio y te recuerda, con cada punzada, que el mundo sigue girando aunque tú te hayas detenido. Caminé por la Avenida Central tratando de mimetizarme con las sombras de los edificios. A los diecisiete años, uno debería estar preocupado por los exámenes finales o por qué ropa ponerse para una cita, no por calcular cuántas horas de batería le quedan al celular antes de que se convierta en un trozo de vidrio inútil.

Me detuve frente al escaparate de una tienda de electrónica. Las pantallas brillantes mostraban paisajes de mundos fantásticos, guerreros con armaduras brillantes y misiones épicas. Me quedé allí, hipnotizado. Los videojuegos habían sido mi anestesia. Recuerdo que, de niño, cuando mi padre llegaba a casa con el aliento oliendo a metal y amargura, yo me ponía los auriculares y me sumergía en mundos donde los monstruos podían ser derrotados con una combinación de botones. En la vida real, el monstruo vivía en el cuarto de al lado y no tenía punto débil.

—¿Te gusta ese? —Una voz ronca me sacó de mi trance.

Era un hombre mayor, con la piel curtida por el sol y una chaqueta que había visto tiempos mejores. Estaba sentado en el suelo, apoyado contra la pared de la tienda. Tenía un perro pequeño y gris dormido a sus pies.

—Solo miraba —respondí, bajando la mirada. El instinto de protegerme el rostro afloró por un segundo, un eco de mi infancia que se negaba a morir.

—Mirar es gratis, pero no llena la tripa, muchacho. Tienes cara de haber caminado mucho y haber llegado a ninguna parte.

No supe qué responder. ¿Cómo le explicas a un extraño que tu propia sangre te acusó de ladrón? ¿Cómo le dices que la chica que juró amarte te cerró la puerta porque tu tristeza era demasiado ruidosa para su vida perfecta? Me senté en el suelo, a una distancia prudente. El frío del cemento traspasó mis jeans de inmediato.

—Me echaron —solté, sin saber por qué. Quizás porque el anonimato de la calle es más seguro que la intimidad de una casa llena de secretos.

—A todos nos echa alguien, o algo —dijo el hombre, encogiéndose de hombros—. A mí me echó la mala suerte. A ti parece que te echó la maldad de otros. Tienes los ojos de alguien que ha visto demasiada oscuridad para su edad.

Saqué mi cuaderno. Mis dedos temblaban un poco, no solo por el frío, sino por la descarga de adrenalina que supone admitir tu derrota en voz alta. Empecé a escribir, ignorando el bullicio de la gente que pasaba a nuestro lado, ignorándolos a ellos que nos miraban como si fuéramos parte del mobiliario urbano, algo molesto que hay que esquivar.

“Hay una soledad que se siente como el cristal roto: si intentas recogerla, te cortas; si la dejas ahí, alguien más se lastima al pasar. Mi padre dejó los vidrios en el suelo y mi madre se llevó la escoba cuando se fue. Ahora camino descalzo sobre mi propio apellido, sangrando versos que nadie quiere leer.”

El hombre me miró de reojo. —¿Eres poeta? —preguntó con una media sonrisa.

—Soy alguien que no quiere volverse loco —respondí.

Pasamos el resto de la tarde en un silencio extraño pero cómodo. Me di cuenta de que la ciudad está llena de gente rota que se reconoce entre sí por la forma en que evitan el contacto visual con los "normales". Cuando el sol empezó a esconderse, tiñendo el cielo de un color violeta que me recordó a los moretones que solía tener en las costillas, sentí una opresión en el pecho.

Esa noche, el trauma volvió a visitarme. No era un pensamiento, era una sensación física: el olor al perfume barato de mi padre y el sonido de su voz ronca gritándome que yo no servía para nada, que era un error, un estorbo que su madre había dejado atrás como quien olvida una sombrilla en un día de sol.

Cerré los ojos con fuerza, apretando el cuaderno contra mi pecho. "No soy un error", me repetí en un susurro, pero la ciudad no respondió, y el eco de mi propia voz se sintió demasiado pequeño contra los rascacielos.