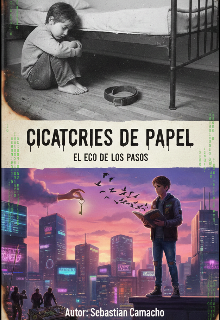

Cicatrices de Papel

Capítulo 3: El Tribunal de las Sombras (Flashback)

El aire en la casa de mi tía abuela olía a naftalina, a café recalentado y a una hipocresía que se podía cortar con un cuchillo. Yo estaba en el rincón del sofá, tratando de hacerme pequeño, de desaparecer entre los estampados de flores desteñidas. Tenía mi cuaderno en el regazo, mi único escudo contra el veneno que flotaba en el ambiente.

Mi padre estaba de pie junto a la chimenea apagada. No me miraba a los ojos; nunca lo hacía a menos que fuera para medir la distancia antes de un golpe. Pero ese día no había cinturones, había algo peor: el silencio acusador de toda una estirpe que siempre me vio como "el hijo de la que se fue".

—Faltan setecientos dólares, Angel —dijo mi tía, rompiendo el silencio con una voz que pretendía ser justa pero que goteaba desprecio—. Estaban en el sobre de la cómoda. Nadie más entró a esa habitación hoy, excepto tú cuando fuiste a "buscar un libro".

Levanté la vista, sintiendo que el corazón me martilleaba en la garganta. —Yo no he tocado nada, tía. Solo entré por el diccionario que me prestaste. Estuve allí dos minutos.

—¡No mientas! —rugió mi padre. El sonido de su voz hizo que mis hombros subieran instintivamente para proteger mi cuello, un reflejo tatuado en mis nervios desde los cinco años—. Siempre con tus libritos y tus poemas de niño raro. Eres igual a tu madre, un oportunista, alguien que solo busca cómo sacar provecho y luego huir.

Esa mención a mi madre dolió más que cualquier bofetada. Ella se había ido cuando yo apenas era un bulto en una cuna, dejándome a merced de un hombre que odiaba su reflejo en mis ojos. Ella no estaba aquí para defenderme, y ellos lo sabían. Usaban su ausencia como una prueba de mi culpabilidad.

—¡Revisen mi mochila! —grité, con la voz quebrada por la humillación. Me puse de pie y vacié mis pertenencias sobre la alfombra vieja.

Cayeron mis pocos juegos de consola, dos lápices gastados, un cargador pelado y mi cuaderno de poemas. No había dinero. Solo había pedazos de un alma intentando sobrevivir.

—Lo habrás escondido afuera, o se lo habrás dado ya a esa muchachita con la que andas —escupió mi primo mayor, un tipo que siempre me había mirado como si yo fuera una mancha en el historial familiar—. Eres un muerto de hambre, Angel. Siempre lo has sido.

Mi padre se acercó a mí. Sentí el olor a tabaco y ese frío que emanaba de él. No me golpeó, y eso fue lo más aterrador. Me miró con una decepción profunda, una que no nacía del supuesto robo, sino de años de resentimiento acumulado.

—No quiero un ladrón bajo mi techo —dijo en un susurro gélido—. Si tuviste el valor de robarle a tu propia sangre, ten el valor de buscarte la vida solo. Tienes diez minutos para recoger tus trapos. Si después de eso te veo cerca de esta casa, llamaré a la policía y me encargaré personalmente de que no salgas en mucho tiempo.

—Papá, te juro que no fui yo... —supliqué, sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis mejillas.

—No me llames papá. Un hijo no traiciona así.

Nadie dijo nada. Mi tía se cruzó de brazos, mirando hacia otro lado. Mis primos se quedaron allí, como espectadores de una ejecución necesaria. Me di cuenta entonces de que no importaba la verdad. Ellos no querían el dinero de vuelta; querían una excusa para deshacerse del recordatorio viviente de un matrimonio fracasado y de una mujer que los despreció a todos.

Recogí mis cosas del suelo con las manos entumecidas. Metí el cuaderno en la mochila, el único testigo de que yo era alguien más que un "criminal". Al salir por la puerta, el viento de la tarde me golpeó la cara, pero no se sentía tan frío como las palabras de mi padre.

Caminé hacia la casa de Lucía, mi última esperanza. En ese momento, mientras caminaba por las calles que pronto dejarían de ser mías, escribí en mi mente el primer verso de mi nueva vida:

"Me han quitado el nombre y me han dado un pecado que no cometí. Han cerrado las puertas y han echado llave a mi infancia. Pero no saben que el que no tiene nada, ya no tiene miedo de perderlo todo."

Pero me equivocaba. Todavía me quedaba Lucía, y todavía me quedaba el miedo de descubrir que, para el resto del mundo, yo siempre sería el culpable, aunque mis manos estuvieran limpias de dinero y solo manchadas de tinta.