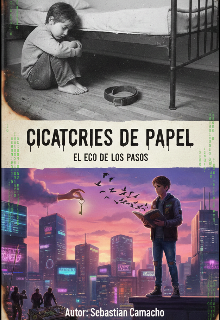

Cicatrices de Papel

Capítulo 4: El Cristal roto del "Nosotros" (Flashback y Presente)

Lucía era la única persona que no me miraba como si yo fuera una ecuación sin resolver. Cuando mi padre me dejaba el cuerpo marcado o cuando el silencio de mi madre me ensordecía, ella estaba ahí. Fue Lucía quien me compró mi primer cuaderno de cuero, quien me enseñó que mis poemas no eran "cosas de niños raros", sino piezas de arte. Ella me hizo fuerte; me enseñó que yo no era el resultado de los golpes de mi padre, sino de mi propia resistencia.

Pero la presión de esos días después de que mi familia me echara fue un ácido que lo corroyó todo. Yo estaba paranoico, herido y lleno de una rabia que no sabía hacia dónde dirigir. El error ocurrió la tercera noche en su casa. Su hermano mayor, un tipo que siempre me miró con sospecha, me confrontó en la cocina. En un arrebato de inseguridad y miedo a ser rechazado otra vez, le grité cosas horribles, rompí un jarrón que era una reliquia de su madre y, lo peor de todo, cuando Lucía intentó calmarme, la aparté con una violencia verbal que nunca debió salir de mi boca. Le dije que ella era igual a los demás, que solo me tenía lástima.

Esa mirada de Lucía... no fue de odio, fue de una decepción tan profunda que me heló la sangre. Ella, que me había dado todo, no podía permitir que yo trajera la toxicidad de mi padre a su hogar.

—Angel, te amo —me dijo con la voz rota esa mañana—, pero no puedo salvarte si tú decides convertirte en lo que siempre has odiado. Tienes que irte.

Y así, la última luz se apagó.

El presente: La Ciudad de los EngranajesDe vuelta en el banco de la plaza, el recuerdo de Lucía me pesaba más que la mochila. Me levanté, con las piernas entumecidas, y empecé a caminar sin rumbo fijo por el distrito industrial. Los traumas son como fantasmas: no se quedan atrás, caminan a tu lado. Cada vez que escuchaba un grito a lo lejos o el frenazo de un coche, mi mente regresaba a la casa de mi tía, al sobre de dinero perdido, a la cara de decepción de la única mujer que me había amado.

Llegué a una zona de almacenes abandonados, donde las paredes estaban cubiertas de grafitis que parecían gritos congelados en spray. De repente, el sonido de una música electrónica extraña, rítmica y metálica, salió de un callejón sin salida. No era música normal; sonaba como si alguien estuviera convirtiendo el código de un videojuego en una sinfonía.

Me asomé. En el fondo, un grupo de jóvenes con estéticas sacadas de un futuro distópico estaban rodeando lo que parecía ser una mesa de mezclas hecha con piezas de chatarra y pantallas de laptops viejas. Pero lo que me detuvo en seco fue una pantalla gigante proyectada sobre la pared de ladrillos.

Era un juego de realidad aumentada, pero distinto a todo lo que había visto. Las imágenes reaccionaban a las palabras de un chico que estaba recitando algo en un micrófono. Cada vez que él decía una frase con fuerza, el entorno digital en la pantalla cambiaba: las sombras se convertían en guerreros, las palabras en puentes.

—¡Falta ritmo! —gritó una chica de pelo azul eléctrico desde la mesa de mezclas—. ¡Necesitamos algo con alma, no solo rimas vacías!

El chico del micrófono se rindió, frustrado. El silencio que siguió fue denso. Sin pensar, movido por una fuerza que no sabía que aún tenía, saqué mi cuaderno. El hambre, el frío y el dolor de la traición de mi familia se convirtieron en un motor. Entré al círculo de luz.

—¿Qué haces aquí, flaco? —preguntó la chica de azul, evaluando mi ropa sucia y mi cara de cansancio.

—Tengo las palabras que les faltan —dije, y mi voz no tembló.

Me pasaron el micrófono casi por inercia, por curiosidad de ver qué tenía que decir un vagabundo de diecisiete años. Cerré los ojos. Imaginé a mi padre, imaginé la puerta de Lucía cerrándose, imaginé el dinero que nunca robé. Y empecé a recitar.

No fue un poema suave. Fue una descarga. A medida que mis versos golpeaban el aire, la pantalla proyectada empezó a brillar con una intensidad nunca vista. Los algoritmos del juego empezaron a dibujar figuras complejas: un fénix hecho de tinta negra que luchaba contra manos gigantes que intentaban aplastarlo. El ritmo de la chica de azul se sincronizó perfectamente con mis pausas.

Cuando terminé, el silencio no fue de desprecio, sino de asombro. La pantalla mostraba una palabra en letras doradas, un comando que nadie había logrado desbloquear en ese proyecto: "LIBERTAD".

La chica de azul se quitó los auriculares y me miró como si hubiera visto un fantasma. —¿Quién diablos eres tú? Tu voz acaba de hackear el servidor de la demo. Nunca habíamos visto una respuesta emocional tan alta en el código.

Me quedé allí, respirando agitado. Por primera vez en días, los traumas no eran ruidos en mi cabeza, sino algo que podía usar. Algo que, quizás, podría sacarme de la calle.