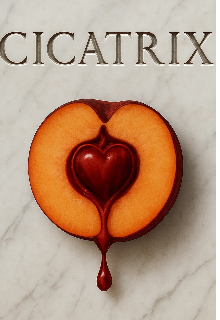

Cicatrix

PROPE REVOLUTIONEM

Al llegar a los 18 años, el adolescente ya mostraba rasgos de joven adulto. Tenía seguridad, reconocimiento, y cierta confianza en que podía manejar las situaciones a su favor. Esa sensación fortaleció un comportamiento más centrado en sí mismo. Sin advertirlo, empezaba a construir una imagen reforzada por elogios y aprobaciones.

Cuando llegó el momento del sorteo del servicio militar obligatorio, creyó que saldría beneficiado. Estaba convencido de que no le tocaría. Pero los números cantados marcaron otro destino. Ese golpe inesperado lo enfrentó a una realidad que no podía controlar.

El día de la citación, fue con la seguridad de que volvería a su casa al mediodía. Esa idea se derrumbó al ingresar al Distrito Militar Buenos Aires. La revision médica, una dolorosa vacuna en la espalda y el trato uniforme lo hicieron sentir anónimo. Por primera vez perdió el centro. Su protagonismo dejó de existir.

Más tarde fue trasladado en avión a Comodoro Rivadavia. Esa decisión lo descolocó. Se encontró solo, sin contención y sin la estructura familiar que siempre lo acompañó. Allí, su confianza se vino abajo y los rasgos de egocentrismo que había construido quedaron sin efecto.

Dentro del batallón, la figura del jefe —autoritario, rígido y convencido de su propia norma— reforzó la sensación de sometimiento. Cuando una orden superior modificó el destino del joven, el jefe mostró su descontento. Su autoridad había sido desplazada por una jerarquía mayor, algo que él no esperaba.

El joven, sin entender del todo lo que ocurría, fue informado de su traslado inmediato al Estado Mayor General del Ejército. Ese cambio repentino marcó un contraste entre la vulnerabilidad que sentía y la sorpresa del entorno militar, que observaba el hecho con atención.

Ante esa mirada ajena, volvió a aparecer su rasgo característico: la necesidad de destacarse. La aceptación momentánea reactivó un comportamiento egocéntrico que creía haber perdido. Esa reacción sería el inicio de nuevas contradicciones que aparecerían en su vida adulta.