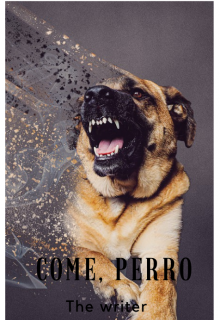

Come, perro

VII

Una noche calmada, después de arrojar sus tacones en el armario, alguien tocó la puerta. Seguro su compañía habría llegado. La velada sería muy entretenida.

— ¡Hola cariño, un gusto verte! — se trataba de Bertha Culler, su querida amiga y heroína.

— Pensé que no llegarías. La vamos a pasar genial. — respondía Diana feliz.

— Por supuesto que vendría. No puedo fallar a nuestra cita semanal, cariño.

La besó en la mejilla y entró a la confortable casa, ahora cargada de mejores recuerdos. Vieron un par de películas y prepararon una deliciosa cena. La pequeña Ann se encontraba en casa de sus abuelos y tenían toda la noche para ellas. De pronto, un extraño ruido rompió la atmósfera de tranquilidad.

— ¿Escuchaste eso? Me pareció escuchar algo en la otra habitación. — aseveró Bertha mientras bajaba el audio a la televisión y atizaba su oído.

— No he oído nada. Será idea tuya. — afirmó Diana.

— Iré a revisar.

— ¡No, no lo hagas! olvídalo. Yo reviso; relájate, ya vuelvo.

Diana abrió una puerta con la llave que descansaba atada a su collar y se posaba entre sus pequeños pechos. Encendió la luz y supuso que Samuel tendría hambre. Le sirvió un poco de comida y alzando la voz le dijo a Bertha:

— Querida, ¿te comenté que tengo un perro?

— No, no me lo dijiste. Pensé que después de haber tenido a Samuel, no te gustaban. — dijo Bertha, riéndose a carcajadas. — Me encantaría verlo.

— Claro, luego podrás verlo, ya tiene sueño. Dormirá después de comer. — señaló Diana. De sus labios salió la frase que Samuel jamás olvidaría, durante el resto de sus días, una frase cargada de profundo odio:

— Come, perro.