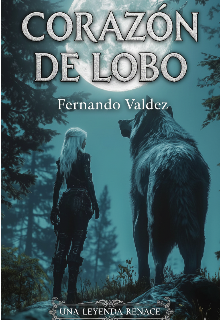

Corazón De Lobo

Capítulo 3 – La búsqueda

La semana transcurrió como un guion repetido: clases de piano por la mañana, té con su madre por la tarde, reuniones sociales por la noche. Cada actividad estaba programada con precisión, como si su vida no le perteneciera. Y sin embargo, bajo esa rutina impecable, algo había cambiado.

Ya no lograba concentrarse en nada. Mientras tocaba las notas del piano, recordaba el eco del aullido. Mientras escuchaba las conversaciones frías de su madre con las amigas, veía de nuevo aquellos ojos brillando en la oscuridad. Mientras fingía reír en un café, el recuerdo de la fuerza con la que él había reducido a los ladrones la hacía estremecer.

Una noche, en la cena familiar, apenas probó la comida.

—¿Se puede saber qué te pasa? —preguntó su padre, con voz firme.

—Nada… solo estoy cansada.

—Pues dormí más y dejá de andar con la cabeza en las nubes —sentenció él, volviendo al celular.

Ella no respondió. Esa misma noche tomó una decisión.

Al día siguiente, esperó a que todos salieran de la casa. Fingió dolor de cabeza para no ir al club, y cuando estuvo sola, se cambió de ropa. Eligió unos jeans y una campera sencilla; nada de vestidos caros ni tacones. Se miró al espejo y casi no se reconoció: parecía otra. Una chica común, libre.

Salió sin que nadie la viera y caminó hacia las calles donde lo había visto. El barrio ya no era el de su infancia protegida: allí las casas eran bajas, los árboles crecían sin poda y los perros vagaban sueltos. El contraste con su mansión era brutal.

Caminó despacio, como quien persigue un fantasma. Cada esquina le recordaba la noche del encuentro. Se detuvo en el callejón, todavía con marcas en las paredes. Sintió un escalofrío recorrerla.

—¿Qué estoy haciendo? —murmuró, aunque sabía la respuesta.

No buscaba solo agradecer. Buscaba entender. Buscaba volver a verlo.

Siguió andando hasta llegar a la plaza del barrio. Allí, un grupo de niños jugaba al fútbol, riendo a carcajadas. En un banco, una anciana de cabellos trenzados y manta colorida la miró con atención, como si pudiera leerle los pensamientos.

—No sos de por acá, ¿no? —preguntó la mujer con una voz suave pero firme.

—No… estoy… buscando a alguien. —Ella dudó en seguir, pero se animó—. Un muchacho, alto, de piel morena… lo vi hace unos días, de noche.

La anciana sonrió apenas, como si supiera exactamente de quién hablaba.

—Cuidado, niña. Hay caminos que, una vez que se cruzan, ya no tienen vuelta atrás.

Un escalofrío le recorrió la espalda. Quiso preguntar más, pero en ese momento, desde el borde de la plaza, una figura apareció cargando leña sobre los hombros. Era él.

El corazón le dio un salto.

No lo había soñado. No era un invento de su imaginación. Estaba allí, tan real como la tierra que pisaba.

Él levantó la vista y la vio. Por un instante, sus ojos se encontraron. Y en esa mirada había sorpresa, desconfianza… y algo más, una chispa de reconocimiento.

Ella se quedó inmóvil, como si el mundo entero hubiera desaparecido alrededor.