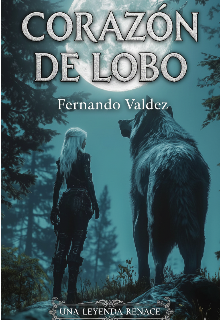

Corazón De Lobo

Capítulo 6: La decisión de Clara

La casa de los Santillán brillaba esa noche como una joya. Arañas de cristal colgaban de los techos altos, la música de un cuarteto llenaba los salones y el aire estaba cargado de perfumes dulces y conversaciones vacías. Clara Elizabeth Duarte caminaba entre los invitados con la sonrisa educada que su madre le exigía, aunque por dentro solo sentía cansancio.

—Clara, querida, ven —la llamó la señora Santillán, con esa voz cargada de pretensión—. Quiero presentarte a alguien muy especial.

Un joven alto, de traje impecable, apareció frente a ella con una copa de vino en la mano. Tenía los modales perfectos y la sonrisa ensayada de quien ya sabía que agradaba.

—Es un honor conocerte, Clara. Soy Julián Santillán —dijo inclinando apenas la cabeza—. Mi madre siempre habla maravillas de ti.

Clara le estrechó la mano por cortesía.

—El honor es mío.

Julián se lanzó en seguida a hablar de viajes a Europa, de caballos de carrera, de proyectos de su padre en la política. Todos escuchaban fascinados. Clara, en cambio, solo escuchaba a medias, porque en su mente, el eco de otro nombre resonaba con fuerza: Aukan Nahuel.

Cuando Julián intentó un gesto más cercano, un roce de su mano sobre la de ella, Clara se apartó con suavidad.

—Disculpa, pero no estoy interesada —dijo con firmeza, aunque en voz baja para no hacer un escándalo.

El joven quedó sorprendido, pero ocultó su incomodidad tras una sonrisa.

—Ya habrá tiempo para conocernos mejor.

Clara no respondió.

La velada se extendió entre risas y copas, pero ella no soportó más. Apenas la familia se descuidó, salió por una puerta lateral del salón, respirando aliviada al sentir la frescura de la noche.

Sus pasos la llevaron sin pensarlo hacia las calles menos iluminadas, y de ahí al sendero que conducía a la parte humilde del barrio, donde las casas bajas y de madera parecían otro mundo.

Tocó la puerta de la señora de las trenzas, la misma que había visto días antes sentada frente a su casa con el tejido en las manos. La mujer, de rostro curtido y ojos claros, la miró con sorpresa al verla llegar sola a esa hora.

—¿Otra vez por aquí, niña rica? —dijo en un tono entre burla y ternura—. ¿Qué buscas?

Clara respiró hondo.

—Al joven… Aukan Nahuel.

La anciana ladeó la cabeza, como si evaluara su sinceridad.

—Ese muchacho no vive en estas calles. Solo viene a ayudarme con la leña y algunas cosas que ya no puedo hacer con estos huesos. —Le señaló el bosque con un gesto de la barbilla—. Su casa queda más adentro, donde los árboles se vuelven espesos y el río canta fuerte.

El corazón de Clara latió con fuerza.

—¿Y cómo puedo llegar?

La anciana sonrió, mostrando algunos dientes gastados, y negó con la cabeza.

—Cuidado, niña. El bosque guarda secretos que no siempre conviene conocer.

Pero Clara ya había tomado su decisión. Apretó los labios, agradeció con una inclinación y se internó otra vez en el sendero oscuro, guiada solo por el deseo de volver a encontrarlo.

El nombre de Aukan Nahuel era ahora la brújula que dirigía cada paso suyo.