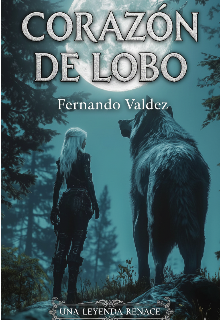

Corazón De Lobo

Capítulo 14: Entre la niebla y el amanecer

El amanecer llegó sin canto de aves.

Solo el silencio, pesado y húmedo, cubría el bosque. Una neblina espesa se arrastraba entre los troncos, como si la tierra intentara ocultar las heridas de la noche anterior.

Clara abrió la puerta de la cabaña con cautela. El aire frío le rozó el rostro y, por un instante, dudó. Rayen dormía en una silla, con el bastón apoyado junto al fuego, murmurando palabras en sueños que parecían oraciones.

Clara se ajustó el abrigo y salió.

El bosque estaba irreconocible: ramas partidas, tierra removida, marcas profundas sobre el suelo húmedo. El olor a madera quemada y sangre se mezclaba con el rocío. Caminó despacio, esquivando restos de lo que parecían garras impresas en la tierra.

Cada paso era un eco de miedo y esperanza.

—Aukan… —susurró, su voz apenas un hilo entre la niebla.

No hubo respuesta. Solo el murmullo del viento, arrastrando hojas y cenizas.

Siguió avanzando hasta llegar al claro del lago. El agua, que antes reflejaba la luna, estaba revuelta, con ramas flotando y un brillo oscuro en su superficie. Allí, al borde del agua, algo se movió.

Clara contuvo el aliento.

Una figura emergía lentamente de entre los árboles: Aukan.

Su ropa estaba desgarrada, el torso cubierto de rasguños y moretones. Tenía la mirada cansada, los labios manchados de sangre seca, pero caminaba erguido. En sus ojos, el dorado intenso de la bestia había desaparecido, dejando solo el tono cálido y humano que Clara reconocía.

Ella corrió hacia él sin pensarlo.

—¡Aukan!

Él apenas tuvo tiempo de abrir los brazos antes de que ella lo abrazara con fuerza. Sentía su cuerpo temblar, el calor de su piel mezclado con el frío del amanecer.

—Pensé que… —Clara no pudo terminar la frase; la voz se le quebró.

Aukan respiró hondo, dejando caer su frente sobre su hombro.

—El Wekufe se fue —dijo en voz baja—. Lo hice retroceder hasta lo más hondo del monte. Pero no desapareció. Solo duerme otra vez.

Ella lo miró con lágrimas en los ojos.

—Y vos… ¿estás bien?

Aukan sonrió apenas, una mueca cansada pero sincera.

—He pasado peores noches.

Se dejaron caer junto al lago. El silencio volvió a envolverlos, pero era distinto: ya no era el miedo lo que pesaba entre ellos, sino la paz de haber sobrevivido. Clara tomó un paño de su bolso y comenzó a limpiar las heridas de su rostro.

Aukan la dejó hacer, observándola con una ternura silenciosa.

—No deberías haber venido hasta acá —dijo al fin.

—Y vos no deberías enfrentarte solo a cosas así —respondió ella, sin apartar la mirada de su herida.

Por un momento, el bosque pareció escuchar su conversación. El viento se calmó, las hojas dejaron de crujir. Solo el latido de la vida, lento y profundo, se mantenía entre ellos.

Cuando Clara terminó de curarlo, Aukan tomó su mano.

—El bosque… te reconoce —dijo con voz baja—. La anciana tenía razón. Anoche, cuando la niebla cayó, escuché su voz llamándome. Fue tu nombre el que me hizo volver.

Clara lo miró sorprendida, sin palabras.

El sol empezaba a filtrarse entre los árboles, bañando el claro con una luz dorada. Los pájaros, poco a poco, volvían a cantar.

Y mientras el día nacía, Aukan y Clara permanecieron allí, uno frente al otro, sabiendo que algo invisible los había unido más allá de toda lógica.

No era solo destino. Era una promesa hecha entre la sangre y la tierra.