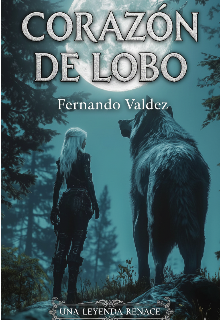

Corazón De Lobo

Capítulo 15 — El Regreso

El humo del fuego aún flotaba en el aire cuando Clara ayudó a Aukan a recostarse sobre las mantas. La luz gris del amanecer se filtraba entre las rendijas de la cabaña, tiñendo todo con un brillo opaco. Aukan respiraba con dificultad, su pecho subía y bajaba lentamente, y aunque sus heridas parecían superficiales, la batalla lo había agotado.

Rayen, con su mirada firme y protectora, colocó un paño húmedo sobre su frente.

—Necesita descanso, nada más. El bosque lo curará, como siempre lo ha hecho.

Clara permaneció a su lado, arrodillada, observando las manos de Aukan. Tenían pequeñas marcas, cortes, quemaduras... cicatrices que contaban historias que él nunca había revelado del todo.

—No puedo irme así… —susurró ella.

Rayen la miró con ternura.

—Ya hiciste bastante, niña. A veces, amar también es saber retirarse cuando el otro lo necesita.

Aukan, medio despierto, abrió apenas los ojos. Una débil sonrisa se dibujó en su rostro.

—Estaré bien… —murmuró con voz ronca—. El bosque ya está en calma.

Clara lo miró en silencio, con la garganta cerrada por las palabras que no se animaban a salir. Se inclinó lentamente y dejó un beso suave sobre su mejilla.

—Entonces volveré cuando estés despierto. Prometido.

Él asintió con un leve gesto, y sus párpados cayeron vencidos por el cansancio.

Rayen le ofreció la mano.

—Vamos, te llevo a casa.

El camino de regreso fue silencioso. El bosque, cubierto aún por la niebla, parecía observarlas. Cada rama, cada hoja mojada, guardaba el eco de lo que había ocurrido. Clara caminaba con los zapatos húmedos, pero su mente estaba lejos de allí, girando en torno a la imagen de Aukan recostado, respirando tranquilo, entre la calma y la luz.

Cuando por fin llegaron a las afueras del pueblo, la abuela le dio una mirada comprensiva.

—Volverás. Cuando el bosque te llame otra vez, sabrás escucharlo.

Horas más tarde, Clara ya estaba en su habitación. Las paredes blancas, los libros abiertos sobre el escritorio, el reloj marcando las horas… todo le resultaba ajeno. La ciudad parecía gris, sin el latido del bosque, sin los aromas de la tierra mojada.

Se miró al espejo. Sus ojos tenían algo distinto, una profundidad nueva.

—Ya no soy la misma —pensó.

Tomó el colgante que Aukan le había dado antes de la batalla. Lo sostuvo entre los dedos y lo apretó con fuerza. Afuera, el sol se filtraba por la ventana, bañando todo con una claridad que no le pertenecía del todo.

Y en su pecho, una promesa ardía silenciosa: volvería al bosque, a él, y al lugar donde su alma había despertado.