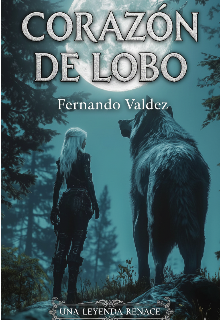

Corazón De Lobo

Capítulo 20 — Rastros de Sangre

La noche había caído sobre Casilda con un silencio extraño, pesado, como si el aire mismo temiera respirar.

En las afueras, entre los campos húmedos, Julián Santillán caminaba bajo la luz pálida de la luna. Vestía de negro, con un abrigo largo y un brillo antinatural en los ojos.

El susurro del espíritu lo acompañaba, reptando por dentro de su cabeza.

—El miedo es la llave, Julián… haz que el pueblo lo vea como monstruo.

—Lo harán —respondió él, con una sonrisa apenas visible—. Solo necesitan una chispa.

A lo lejos se veía una casa solitaria, la del viejo Moreno, un granjero que vivía con su esposa. Julián se acercó sin hacer ruido. El viento movía los maizales, y cada paso parecía resonar dentro de la oscuridad.

Cuando llegó a la puerta, el espíritu lo envolvió con su sombra.

El rostro de Julián se distorsionó: los ojos se volvieron negros como carbón, y una fuerza sobrenatural le recorrió el cuerpo. Con un solo movimiento, derribó la puerta.

El matrimonio apenas tuvo tiempo de gritar.

Un rugido —semejante al de una bestia— se oyó en toda la zona. Los vecinos, a varios kilómetros, despertaron asustados.

Minutos después, el silencio volvió.

Solo el viento. Solo el olor a sangre.

El espíritu se deslizó fuera del cuerpo de Julián, riendo con una voz hueca.

—Perfecto… ahora deja el rastro.

Julián, con las manos aún temblorosas, tomó las zarpas del lobo que el ente había conjurado y las hundió en la sangre del suelo. Luego las arrastró hasta la puerta y hacia el campo, dejando huellas profundas, perfectamente visibles.

—Así pensarán que fue él —dijo, con una calma escalofriante.

—Y tú, hijo de los hombres, serás el héroe que revele la verdad —susurró el espíritu, como una caricia venenosa.

Al amanecer, los gritos del pueblo rompieron la quietud.

La policía llegó con armas, los perros ladraban sin control. Las huellas, las marcas, los restos… todo apuntaba a una sola cosa.

—El lobo —dijo un oficial, agachándose junto a las huellas—. Volvió a atacar.

Los rumores corrieron rápido.

En la plaza, las mujeres se persignaban; los hombres, armados con escopetas, juraban encontrar al culpable.

Clara, desde su ventana en la casa Duarte, escuchó la noticia por la radio.

El vaso se le cayó de las manos.

—No… —susurró, llevándose las manos al rostro—. No puede ser él.

Mientras tanto, en el bosque, Aukan observaba desde una colina el humo que se alzaba del pueblo.

El aire le trajo el olor metálico de la sangre. Cerró los ojos, y un presentimiento lo atravesó.

—Está empezando —murmuró.

El bosque se agitó, inquieto. Los animales se escondieron.

Y entre los árboles, el eco del espíritu reía en silencio, sabiendo que la cacería recién comenzaba.