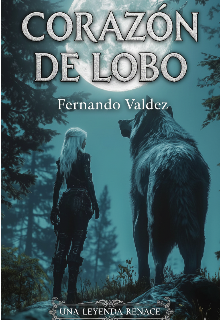

Corazón De Lobo

Capítulo 29: Ecos del bosque

Habían pasado varias semanas desde aquella noche en que Clara había regresado a su hogar. Las heridas físicas ya no dolían, pero el corazón seguía sintiendo el peso de una ausencia que no sabía cómo llenar.

El pueblo había vuelto a su rutina, aunque los murmullos persistían. Las gentes hablaban de lo ocurrido en el bosque, de la “bestia” que había salvado una vida y se había desvanecido con el amanecer. Algunos aún lo temían, otros lo respetaban en silencio. Pero para Clara, Aukan no era una leyenda ni una sombra. Era un recuerdo vivo, latiendo en cada rincón de su memoria.

Cada mañana, al abrir la ventana, miraba hacia el horizonte. Las montañas se alzaban imponentes, y el bosque se extendía más allá como un manto verde que escondía todos sus secretos. Clara lo observaba largo rato, esperando —sin saberlo— ver una silueta, un destello de movimiento entre los árboles, un rastro de aquel que le había devuelto la vida.

Sus padres intentaban convencerla de olvidar, de seguir adelante.

—Lo que pasó allá no debe repetirse —decía su madre mientras tejía junto al fuego—. Ese muchacho pertenece a otro mundo, Clara.

Pero Clara apenas respondía. Porque en el fondo sabía que era cierto… y aun así, su corazón se negaba a aceptarlo.

En las tardes, cuando el trabajo terminaba, solía escaparse hacia la colina que daba vista al bosque. Se sentaba allí, con un cuaderno entre las manos, escribiendo palabras que no mostraba a nadie. Pequeños fragmentos de lo vivido, de lo sentido, de lo que no se podía decir en voz alta:

> “Aukan… el bosque sigue hablándome. A veces, cuando el viento sopla entre los álamos, juro escuchar tu nombre.”

A veces, creía sentir su presencia. Una ráfaga de aire cálido en la nuca, un eco de pasos que se desvanecían antes de volverse reales. En una ocasión, creyó ver a un lobo entre los árboles, observándola desde la distancia. Sus ojos eran dorados, familiares. Pero cuando parpadeó, ya no estaba.

El tiempo siguió su curso. El pueblo volvió a las ferias, a las fiestas, a los días de mercado. Clara sonreía por compromiso, pero algo en ella había cambiado para siempre. No era la misma muchacha ingenua que un día subió al bosque. Ahora llevaba en el alma la certeza de un amor que había cruzado el límite entre lo humano y lo salvaje.

Esa noche, mientras la luna llena ascendía en el cielo, Clara abrió la ventana de su habitación. La luz plateada bañó su rostro, y una brisa fría le erizó la piel.

—Donde la luna no deja de brillar —susurró, recordando sus palabras.

Y, en algún lugar del bosque, un aullido respondió.

Largo, profundo, lleno de melancolía.

Como si el destino aún guardara un hilo invisible entre ellos.