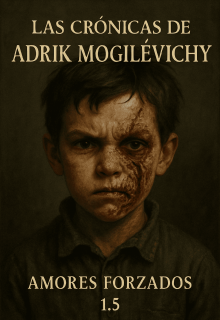

Cronicas De Adrik Mogilévichy

CAPITULO 1

Salí de puntillas, cerrando la puerta del cuarto de Vera como quien deja atrás el único lugar donde todavía es posible respirar sin que duela. Me quedé un segundo ahí, con la mano en el picaporte, sintiendo cómo se me desgarraba algo adentro. No lloré. Ya no me quedan lágrimas, solo un vacío frío y enorme que hace eco cuando camino.

Semión estaba esperándome en la esquina, como una sombra vieja que no se cansa. No dijo nada. Solo me hizo un gesto con la cabeza y se metió al auto. Yo lo seguí sin mirar atrás, aunque cada célula de mi cuerpo gritaba el nombre de Vera. Me subí, cerré la puerta, y el sonido del seguro bajando fue como el disparo de una sentencia.

El motor arrancó. Y con él, todo lo que yo era empezó a quedarse atrás. Las luces de la ciudad se iban borrando a través de la ventana, y yo me aferraba con los ojos a cada farol, a cada edificio, como si dentro de alguno de ellos aún estuviera su risa. Quise memorizar la forma de las calles, el olor a tierra húmeda que se metía por la rendija, la brisa helada del amanecer que apenas se insinuaba.

Semión no dijo una sola palabra. Y eso era peor. Su silencio llenaba el coche de algo más espeso que el miedo. Un juicio. Un destino. Algo que ya estaba escrito y al que no me podía negar.

Cada kilómetro que recorríamos me dolía como si alguien me arrancara un pedazo del pecho. Vera. Vera dormida, con su mejilla tibia contra la mía, con esa forma de abrazarme como si supiera que me iba a romper. Vera con sus manitas aferradas a mi promesa. "Voy a volver por ti", le dije. Pero ahora, mientras el cielo se tornaba más oscuro y la ciudad desaparecía detrás, no sabía si esa promesa era un lazo o una mentira piadosa.

Quise imaginar que me hablaba. Que abría los ojos justo cuando cerré la puerta. Que me llamaba bajito, y yo me devolvía corriendo. Pero no. Lo único que había ahora era este coche silencioso, este hombre que huele a tabaco y muerte, y un destino que se dibuja con sangre.

No sé adónde vamos. No sé qué me espera. Pero sé que lo que viene no se parece a nada que haya vivido. Y, aun así, el verdadero miedo no es a Semión, ni a las cosas que me hará aprender. El verdadero miedo es que el tiempo me haga olvidar cómo sonaba su risa. Que un día despierte y no sepa si sus ojos eran verdes o miel. Que me arranquen el amor que soy capaz de sentir, ese que solo ella me enseñó.

La infancia se me quedó en la almohada de Vera. Todo lo que yo era, lo que quería ser, se quedó bajo sus sábanas. Y ahora, soy solo un niño en un coche oscuro, mirando hacia atrás por una ventana, mientras el mundo que amaba se convierte en un punto cada vez más lejano.

El coche se detuvo después de lo que parecieron horas. Ya no quedaban luces de ciudad, ni voces humanas, ni rastro alguno de los lugares donde alguna vez fui niño. Solo árboles altos como torres negras, un camino de barro, y un portón oxidado que se abrió con un chirrido que pareció despertar algo dormido debajo de la tierra.

Semión no habló. Solo bajó, cerró la puerta con fuerza, y caminó hacia la entrada. Yo lo seguí. Mis pies estaban helados, y cada paso me costaba como si arrastrara una cadena invisible. El aire olía a humo viejo, metal y soledad. No era un hogar. No era nada. Era el fin del mundo.

Cuando las puertas del coche se cerraron tras de mí, lo supe. No había regreso. No había Vera. No había más risa, ni juegos, ni cumpleaños invisibles. Solo quedaba el metal del silencio, oxidado y filoso, lacerándome por dentro mientras Semión conducía sin mirarme, como si yo ya no fuese un niño, sino un objeto. Un arma en bruto. Una carne moldeable. Una cosa.

Cruzamos un patio cubierto de grava y silencio. A lo lejos, algunas figuras encapuchadas se movían con pasos disciplinados, como sombras entrenadas para no sentir. No alcancé a verles los rostros. Solo escuché un silbido agudo, seco, que se alzó en el aire como un llamado a filas, y todos desaparecieron detrás de un muro de concreto.

Entramos a una estructura gris. No había ventanas. Las paredes estaban manchadas. No sabría decir de qué. El lugar olía a sudor seco, pólvora, y algo más espeso… como si la tristeza tuviera olor. Semión caminaba como si ese mundo le perteneciera. Yo, detrás, me encogía con cada paso. Sentía que mis huesos ya no eran míos.

Nos detuvimos frente a una puerta metálica. Golpeó tres veces. Una voz respondió desde dentro. Abrieron. Adentro había un hombre calvo, con una cicatriz que le dividía la cara como un mapa. Me miró. No con curiosidad, ni con asco. Me miró como si ya supiera todo de mí y aun así no le importara.

—¿Este es? —preguntó.

—Sí —respondió Semión, sin mirarme siquiera—. Enséñale a olvidar.

El hombre asintió. Semión se giró hacia mí por primera vez desde que dejamos Moscú. Sus ojos eran fríos, pero no vacíos. Había algo ahí. Algo que no sabía si era lástima o advertencia.

—A partir de hoy, tú no eres un niño. No me llames tío. No me mires con nostalgia. Aquí no hay regreso. Aprende. Resiste. Mata tu nombre si es necesario.

Semión le dijo una sola frase, como si me entregara:

—Moldea al perro. Que muerda.

Y se fue.

Me quedé ahí, solo, frente a aquel monstruo. Y lo primero que hizo fue golpearme. Un puño cerrado, seco, directo al estómago. Me doblé. No grité. No por valentía. Sino porque el aire se me fue del cuerpo como si me lo arrancaran. Me arrastraron por el suelo hasta una sala donde no había camas ni juguetes, solo colchonetas sucias, cadenas, cubetas, una lámpara rota que chispeaba, y gritos. Gritos de otros. Gritos antiguos, que aún vivían en las paredes.

#500 en Detective

#416 en Novela negra

#403 en Joven Adulto

ficcion psicologica oscura, drama infantil extremo, thriler emocional y violento

Editado: 15.12.2025