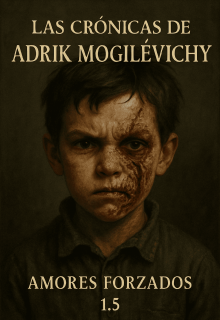

Cronicas De Adrik Mogilévichy

CAPITULO 2

El hambre tiene dientes. No los ves, pero los sientes clavarse despacio, uno por uno, como si alguien hubiese escondido una jauría dentro de tu estómago y les hubiese negado el derecho a dormir. Llevo tres días sin probar comida, y aunque al principio mi cuerpo protestaba con gruñidos bajos y cólicos que aún parecían humanos, ahora solo me acompaña un silencio roto, agudo, como si algo se estuviera quebrando muy dentro de mí. Es raro cómo el cuerpo calla cuando empieza a rendirse.

Estoy sentado contra la pared de concreto, en el rincón más oscuro del cuarto de castigo. El lugar huele a herrumbre, sudor seco y orina vieja. He aprendido a no vomitar, a no moverme, a no respirar de más. Cualquier exceso es castigado. El aire está tan espeso que puedo masticarlo, pero aun así no llena. Solo da asco.

Me duele todo. Las piernas, las costillas, la espalda. Pero sobre todo los brazos, que ya no puedo levantar sin sentir que se me desprenden. El último entrenamiento con Viktor me dejó moretones del color de las tormentas, y los nudillos partidos en dos. Pero eso no es lo que más arde. Lo que duele, lo que de verdad escuece en mi interior, es haber dicho no.

—No voy a matarlo. —Eso dije. Sin gritar. Sin llorar. Solo con la voz rota, y la mirada baja. Como si no fuera mi voz, sino la de un niño que aún se atrevía a tener corazón.

El niño al que debía matar se llamaba Mishka. Tenía la piel pálida, los ojos tan vacíos como los míos, y una cicatriz en forma de cruz mal hecha sobre la ceja. Me miraba sin odio. Tampoco con miedo. Nos habían dejado solos en la habitación de entrenamiento, con el cuchillo en medio, brillando como un diente limpio. El suelo manchado de otros combates, y las paredes, con sus espejos rotos, nos devolvían versiones fragmentadas de quienes fuimos alguna vez.

—Hazlo. —ordenó Viktor, tras el vidrio unidireccional—. O no vuelves a comer.

No lo hice. No pude. Mis manos temblaban, pero no de miedo. Era algo más profundo. Algo que tenía la voz de Vera diciéndome que todavía era humano, que no importaba lo que me hicieran, mientras no matara, aún era yo.

Así que no lo hice.

Y aquí estoy. Encerrado. Hambreado. Quebrado.

La puerta se abre con un chillido agudo, y entra el sonido antes que la figura. Viktor. Su sombra siempre entra primero, como si su presencia necesitara advertencia. Camina con calma, con los pasos de quien sabe que no necesita correr para ser temido. Se agacha frente a mí.

—Tres días. —dice. Su voz no cambia. Es de piedra—. ¿Tienes hambre?

Asiento.

—¿Y vas a matar al siguiente?

No respondo.

Él sonríe. Una sonrisa fría, sin dientes. Más un gesto de burla que de humanidad.

—Entonces cuatro días.

Se levanta y se va.

Yo me arrastro sobre mis propios pensamientos. En mi mente, Vera me toma la mano, me canta bajito, me mira con esos ojos que eran mi única casa verdadera. Abro la palma con dificultad y saco la foto. La escondí bajo mi camiseta, doblada muchas veces, pegada al pecho como una herida. La miro. Nosotros dos. En la feria. Con esa risa que ya no recuerdo cómo se hace. Me la llevo a los labios.

“Todavía soy tu Adrik. Todavía no soy un monstruo.”

Pero por cuánto tiempo más.

Viktor me dejó solo en el rincón del patio durante lo que me pareció una eternidad. El frío empezaba a colarse por los agujeros de mi ropa. Mis manos vendadas y sucias, ya no dolían: solo ardían en un silencio que se parecía al olvido. Miraba al suelo como si allí pudiera hallar el perdón o una salida, pero solo había tierra congelada, pisoteada por botas demasiado grandes para ser de niños.

El silencio fue interrumpido por unos pasos pesados. Era él. No Viktor. Otro.

Un chico de unos trece años, alto, con los hombros ya cuadrados y una cicatriz en la ceja izquierda. Lo miré sin levantar la cabeza del todo. Me observó como quien estudia a una piedra antes de lanzarla al río. No dijo su nombre. No hacía falta.

—Ponte de pie —ordenó Viktor desde la sombra.

Yo no me moví. Mis piernas ya no eran mías. Eran dos columnas rotas temblando sobre el miedo.

—¡Levántate! —rugió. Esta vez no era solo una orden. Era una amenaza con forma de trueno.

Me puse de pie. A medias. Me tambaleé. El otro chico dio un paso al frente. Sus puños estaban vendados, igual que los míos. Pero en su mirada no había dolor. Solo hambre.

—Te presento a Yaroslav —dijo Viktor, paseándose detrás de nosotros—. Te va a enseñar lo que pasa cuando decides no obedecer.

Yaroslav no esperó más. Su puño me alcanzó en la mandíbula como una piedra lanzada a traición. No caí. No de inmediato. Me tambaleé. Escuché un zumbido en el oído. Sentí sabor a sangre en la boca. Luego vino otro golpe. Y otro.

Viktor no intervenía. Solo miraba. Como un cazador mirando a dos animales peleando por las sobras.

Yo no devolvía los golpes. No sabía cómo. Me cubría. Mal. Tropezaba. Yaroslav era rápido. Y sabía exactamente dónde pegar.

Me tiró al suelo con una patada en el estómago. Me doblé en dos. No podía respirar. Tosí sangre. Vi las botas de Viktor a pocos pasos de mi cara.

#500 en Detective

#416 en Novela negra

#403 en Joven Adulto

ficcion psicologica oscura, drama infantil extremo, thriler emocional y violento

Editado: 15.12.2025