Cronicas De Adrik Mogilévichy

CAPITULO 3

Han pasado dos inviernos desde que disparé por primera vez. Dos inviernos silenciosos y densos como cenizas húmedas, donde el tiempo se mide en huesos astillados y gritos tragados antes de alcanzar la garganta. Aquí, el frío no se limita al clima: es una forma de control, una extensión del castigo. Penetra por debajo de la piel, se instala en los tendones, se adhiere al alma como moho. He aprendido a disparar sin temblar, a mirar los cuerpos caer sin que mis ojos parpadeen. He aprendido a obedecer sin titubeos, a golpear sin preguntar, a vivir con hambre sin quejarme. Ya no pregunto cuánto falta, ni a dónde vamos. Porque aquí no se va a ninguna parte. Aquí se pertenece o se muere. Aquí se obedece o se pierde todo lo que uno fue. Y si se es niño, se es menos que nada. Solo un trozo de carne esperando ser moldeado.

Tengo diez años, pero hace mucho que dejé de sentirme un niño. No porque haya crecido, sino porque algo dentro de mí murió en silencio, sin ceremonia. Algo que antes lloraba cuando dolía. Algo que se preguntaba por qué. Algo que soñaba con volver a verla. Ese algo no desapareció del todo, pero ahora vive enclaustrado en un rincón estrecho de mi alma, acurrucado como un animal herido. Solo sale en las noches, cuando no hay vigilancia. Solo entonces, Vera vuelve.

Esa mañana, el aire olía diferente. No a muerte, como siempre. No a sangre, no a sudor ni a pólvora. Olía a decisión. A fin. Viktor me despertó sin palabras. No usó el látigo ni el puño. Solo se paró frente a mí y me miró con esa expresión de granito, seca y sin alma. Su voz, cuando habló, no tenía urgencia. Tampoco emoción.

—Levántate.

Lo seguí. No pregunté. Las preguntas hace mucho que murieron con los dientes de leche. Cruzamos pasillos que no conocía. Limpios, silenciosos, asépticos. Me incomodaron. No por lo que eran, sino por lo que representaban: una mentira. La ilusión de que algo aquí podía ser ordenado, puro, humano. Era como maquillar a un cadáver. La podredumbre estaba debajo, siempre.

Entramos en una habitación blanca, con una silla metálica en el centro, una pila de ropa negra perfectamente doblada y un espejo grande, empotrado en la pared opuesta. Junto a la silla, un hombre que no me miró: sostenía una navaja en la mano como si fuera una extensión de su cuerpo. La hoja brillaba con una limpieza antinatural, como si jamás hubiese cortado carne, pero todos sabíamos que lo había hecho. Me señalaron la silla. Me senté sin hablar. Lo que vino después fue silencioso, metódico, violento en su pasividad.

La hoja rasuró mi cabeza sin compasión. Cada pasada era como arrancar raíces invisibles. Sentía cómo el metal dejaba al descubierto no solo el cráneo, sino algo más profundo, más íntimo. Como si con cada mechón cayera también un recuerdo, un susurro de lo que había sido. La cuchilla no cortaba piel, pero sí desgarraba el tiempo. En algún punto sentí que me estaban desollando. No dolía. Pero quemaba. Quemaba por dentro.

Cuando terminó, me dieron una muda de ropa: un uniforme negro, rígido, sin insignias. Me quité mi ropa anterior sin pensar. Estaba sucia, rasgada, impregnada de mi olor, del olor de los otros, de todo lo que había soportado. Al dejarla caer al suelo, no fue solo tela lo que abandoné. Fue la última piel que me quedaba. Me vestí con manos torpes. La tela era gruesa, áspera. No cubría: atrapaba. No me hacía sentir protegido, sino invadido. Como si me tragara.

Viktor no dijo nada. Solo hizo un gesto hacia el espejo. Caminé hasta él. Y lo vi.

Y por primera vez en mucho tiempo, algo dentro de mí se quebró.

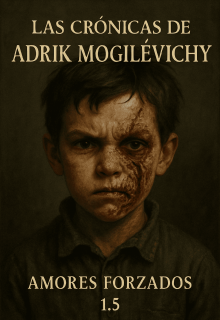

La criatura en el espejo no era un niño. No era un soldado. Era algo intermedio, inacabado, un experimento deformado entre carne, disciplina y cicatriz. Me observé. El cráneo rapado me hacía ver más pequeño, más vulnerable, pero al mismo tiempo más ajeno. Los ojos, antes vivos, brillaban con una luz opaca, como vidrio sucio. La cicatriz que me cruzaba la mejilla izquierda parecía más gruesa, más presente, como si se alimentara de mis pensamientos. Era roja, abultada, grotesca. Un tajo que parecía dividir mi rostro entre el antes y el después. Entre lo que fui… y lo que ahora soy.

Me toqué el rostro. La piel estaba caliente, tensa. Palpé la cicatriz con la yema de los dedos. Era real. Como todo lo demás. Como el arma que me colgaba ahora en la cintura. Como los gritos que aún oía por las noches, aunque nadie gritara. Como las pesadillas que se comían mis sueños sin que pudiera defenderme. Como la ausencia de ella.

Y entonces ocurrió. Como siempre que el abismo se abre, como cada vez que creo que ya no hay más fondo… Vera aparece.

No en el espejo. No en el cuarto. Aparece en mí.

En ese rincón donde aún vive lo único que no han logrado destruir. En el recuerdo de su voz dulce, de su mirada clara, de sus dedos pequeños aferrándose a los míos en la feria, en el refugio, en las noches compartidas bajo una sábana vieja. Ella, la única certeza. Ella, el único hogar. Ella, la única imagen que no se descompone con el tiempo. Su nombre es un eco constante en mi mente, un susurro suave que no responde a la lógica de este lugar. Ella no pertenece aquí. Y, sin embargo, es lo único que aún me sostiene aquí.

Vera.

Mi ancla.

Mi refugio.

Mi única verdad.

—¿Qué ves? —preguntó Viktor.

Su voz cortó el silencio como un cuchillo afilado. Me giré. Lo miré sin miedo. Ya no me quedaba espacio para eso.

#500 en Detective

#416 en Novela negra

#403 en Joven Adulto

ficcion psicologica oscura, drama infantil extremo, thriler emocional y violento

Editado: 15.12.2025