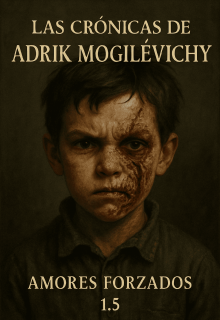

Cronicas De Adrik Mogilévichy

CAPITULO 4

Cinco años. Cinco años de barro, de huesos rotos, de balas silbando al oído y sangre seca bajo las uñas. Cinco años de órdenes frías, de silencio obligatorio, de mirar al suelo cuando uno respira, de mantener la espalda recta, aunque el cuerpo se parta por dentro. Cinco años bajo la mirada de Koról, un hombre que jamás me golpeó… pero que supo destruirme mejor que cualquier torturador. Él no necesitaba gritar. No necesitaba levantar la mano. Bastaba con su presencia, con sus frases cortas como cuchillos, con ese cronómetro invisible que medía cada segundo que yo tardaba en obedecer. A veces me decía “más rápido”. A veces solo decía “tarde”. Pero jamás, ni una sola vez en cinco años, dijo “bien hecho”.

Durante esos años aprendí a moverme como el viento, a leer los labios a distancia, a sostener la mirada de un enemigo sin pestañear hasta que él bajara la suya. Aprendí a amputar sin anestesia. A sumergirme bajo hielo durante cuatro minutos. A mentir sin mover un solo músculo del rostro. A desaparecer. A matar con un cuchillo o con un bolígrafo. Koról decía que un arma es cualquier cosa que respire cerca del enemigo. Yo me convertí en eso. En algo que respira cerca… antes del final.

El cuerpo que habito ahora no me pertenece. Es una herramienta. Un recipiente. Tiene los músculos que necesita para cumplir su función. Tiene los reflejos, la velocidad, la precisión. Pero ya no se ríe. No tiembla. No se agota. No responde a la temperatura ni al deseo. Es un cuerpo para misiones, un cuerpo de propósito y un cuerpo sin dueño. A veces lo miro desde fuera, como si no fuera mío. Y a veces, cuando nadie me ve, paso las yemas de los dedos por las cicatrices de mi pecho, aquellas que cubrí con tinta, con símbolos antiguos, con rostros, palabras y unos ojos que no pueden borrarse de mi mente.

Vera.

Cada entrenamiento, cada misión, cada madrugada en que Koról me hacía correr hasta vomitar, ella estuvo conmigo. Nunca se fue. No como los otros. No como los niños que murieron, no como mis padres, no como Viktor. Vera es una raíz hundida en el centro de mi pecho. Una voz dormida en el fondo de mi cerebro que me canta cuando no hay más sonidos. Una fotografía desgastada que aún guardo, oculta, entre el forro del nuevo uniforme que Koról me dio hace tres años. Nadie la ha visto. Nadie la verá.

El uniforme cambió. Ya no es el de un recluta. Ni el del sicario. Ni el del aprendiz. Ahora es negro. Completo. Sin insignias. Sin nombre. Solo un número: 013.

Eso soy. Eso me hizo Koról. Eso se supone que debo ser ahora.

Hoy me miré en el espejo después de meses sin hacerlo. Fue en uno de los cuartos sin ventanas, donde lavamos la sangre de las botas y afilamos las hojas. La luz era blanca. Dura. Inmisericorde. No reconoci mi reflejo al principio. El rostro era afilado, duro, anguloso. Tenía la piel pálida y unos ojos sin infancia. La cicatriz aún me cruzaba la mejilla izquierda, más gruesa que antes y más oscura. Mi mandíbula estaba más marcada. El cuello, más ancho. Me afeité con una navaja sin mirar demasiado. No me interesa la estética. No tengo a quién agradarle.

Pero cuando terminé, me quedé allí un segundo más, mirando ese rostro y preguntándome si ella… si Vera… aún podría ver en mis ojos al niño que una vez durmió a su lado. Me pregunté si podría tocar mi piel ahora sin sentir las marcas. Si podría abrazar este cuerpo sin pensar en las manos que lo moldearon.

No tengo la respuesta.

Lo que tengo es la certeza de que la veré de nuevo. Algún día. Y que para entonces… no seré como Koról quiso que fuera. Seré como ella me enseñó a ser.

Me entrenaban para matar, pero eso era la parte fácil. Matar es simple. Instintivo. Una reacción natural del depredador. Pero engañar... eso requiere precisión. Requiere disociación total. Para mentir bien, primero hay que desaparecer. Uno no puede mentir si todavía se está aferrando a quién es. Uno debe volverse hueco. Inhabitado. Frío. Eso decía Koról mientras me obligaba a repetir una misma frase en tres acentos distintos, sin parpadear.

—Otra vez, —ordenaba—, pero ahora como si fueras de Minsk.

Yo obedecía.

—Otra vez. Ahora como si hubieras vivido en París durante cinco años, pero tus padres fueran ucranianos.

Yo obedecía.

—Otra vez. Pero que tu voz suene como si fueras pobre, pero orgulloso.

Y yo obedecía.

Horas. Días. Semanas enteras frente a un espejo sin marco, repitiendo frases que no eran mías, probándome nombres falsos como si fueran máscaras. “Me llamo Alexéi”. “Soy vendedor de equipos de sonido”. “Trabajo con distribuidores italianos”. “Puedo hacerle un descuento, señor”. “Mi esposa está embarazada, debo volver pronto a casa”.

Mentiras que no temblaban. Mentiras que sabían respirar.

Koról me decía que el objetivo era que incluso yo mismo creyera esas identidades mientras las usaba. Me enseñó a modular el ritmo cardíaco, a alterar el color de mis emociones sin mover un solo músculo facial. El cuerpo es un traidor, decía. Te delata si no lo entrenas.

La primera vez que salí al campo con una identidad falsa, me convertí en Yuri Kaláshnikov, comerciante de radios portátiles. Debía entrar a un edificio en el centro de Bucarest, hacer contacto con un objetivo que traficaba información y salir con una memoria escondida dentro de un paquete de baterías. No debía matar a nadie. No debía levantar sospechas. Sólo tenía que parecer real. Y no hay nada más difícil que eso.

#500 en Detective

#416 en Novela negra

#403 en Joven Adulto

ficcion psicologica oscura, drama infantil extremo, thriler emocional y violento

Editado: 15.12.2025