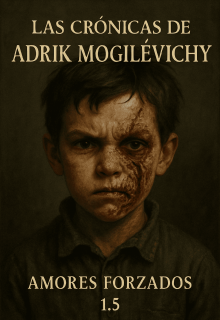

Cronicas De Adrik Mogilévichy

CAPITULO 5

Han pasado cinco inviernos desde que Semión me dio su nombre. Cinco años desde que mi viejo apellido fue quemado, borrado, arrancado de mis huesos como se arranca un trozo de piel podrida. Cinco años desde que fui adoptado por el hombre más temido del este como su legítimo heredero. Lo que antes era entrenamiento se convirtió en preparación. Lo que antes era supervivencia, ahora es dominio. Y Viktor... Viktor no lo ha soportado bien.

Nos toleramos. Nos estudiamos. Nos evitamos como dos depredadores condenados a compartir el mismo encierro. Hay días que me mira como si aún fuera aquel niño harapiento que él amarró en un sótano para enseñarme a callar. Pero ya no hay miedo en mi rostro. Solo hay fuego, y lo sabe. Por eso ya no entrena conmigo en cuerpo a cuerpo. No se atreve.

Antes, solía lanzarse contra mí con la furia de un padre que no acepta que su hijo haya crecido. Ahora delega. Observa desde lejos. Me envía oponentes que ya no me exigen. Hombres más grandes, más violentos, más desesperados. Todos terminan igual: en el suelo, escupiendo sangre, jadeando como perros asustados.

Y cuando uno de ellos cae, siempre lo miro a él. A Viktor. Siempre.

Lo miro directo a los ojos, y él finge que toma notas. A veces asiente. A veces ni siquiera eso. Pero sé lo que piensa. Sé lo que lo consume: que no puede enfrentarme, que no puede detener lo que Semión ha comenzado. Porque en estos cinco años, Semión ha cumplido su promesa. Me ha moldeado a su imagen, pero no a su semejanza. Yo no soy su reflejo. Soy su futuro. Y eso lo cambia todo.

Cada entrenamiento con Viktor es una guerra no declarada. Él prueba mis límites. Me lanza a entornos hostiles, me deja sin comida, me ordena sobrevivir en las condiciones más despiadadas. Pero ya no lo hace para forjarme. Lo hace para vengarse. Para probar —aunque sea en su mente— que aún tiene poder sobre mí.

Y yo, cada vez que salgo vivo, lo hago con los dientes apretados y el corazón impasible. No para complacerlo. No para demostrarle nada. Lo hago porque puedo. Porque todo lo que un día me quebró, ahora me sostiene.

Me entrenó para obedecer. Ahora obedezco a nadie.

Me entrenó para no temer. Ahora él me teme.

Recuerdo hace tres semanas, en la nieve. Me dejó con una banda de mercenarios ucranianos, sin armas. La prueba era clara: “Desármalo. Vuelve con la cabeza del líder.” Lo dijo sin emoción, como quien tira una orden al viento. Pero sus ojos buscaban mi derrota. Lo deseaba.

Tardé cuarenta minutos. Cuatro cuerpos quedaron tendidos en la nieve como ramas partidas. Volví con la cabeza del líder envuelta en mi chaqueta. La dejé sobre su escritorio sin decir una palabra. Y cuando salí, escuché cómo tragó saliva.

Ese ha sido nuestro juego estos cinco años. Un ajedrez mudo, sin tregua. Él busca hundirme sin acercarse. Yo escalo en silencio, sabiendo que cada peldaño lo condena a ser olvidado.

Y Semión... Semión observa desde su trono, orgulloso. A veces me llama “mi hijo” delante de los demás. Lo dice con una sonrisa seca, una mueca que se clava como un sello en la sala. Viktor desvía la mirada cuando lo escucha. Sabe que perdió. Pero no lo acepta.

Una parte de mí cree que, si pudiera, me mataría. No lo ha intentado. Tal vez porque aún conserva un hilo de lógica. O porque, en el fondo, algo dentro de él no quiere ser testigo de su fracaso absoluto.

Pero yo ya no necesito su aprobación.

Me convertí en algo más allá de su comprensión. Algo que ni él ni Semión pudieron anticipar del todo.

Un hijo sin padre. Un arma sin amo.

Un nombre nuevo que no carga con el miedo. Que no se arrodilla. Que no perdona.

Y aunque lleve el apellido de Semión, aunque cargue con su legado... sigo siendo Adrik. El niño que soñó con una niña de ojos de cielo, que aún guarda una fotografía arrugada entre la ropa, como si fuera un amuleto contra la oscuridad.

Ese niño no murió. Solo se escondió. Y ahora, cuando entreno con los puños cerrados y los pulmones en llamas, cuando Viktor me lanza otro enemigo para ver si esta vez me caigo... ese niño ríe por dentro. Porque sabe que todo lo que hicieron para destruirme fue lo que me volvió invencible.

Viktor no lo entiende aún. Pero lo hará. Pronto.

Me mandaron a llamar al anochecer. No con órdenes. No con gritos. Solo una nota deslizada bajo la puerta, escrita con tinta negra y en letras perfectamente simétricas: “Ven al despacho.” Ningún sello. Ninguna firma. No hacía falta. Solo Semión escribía así. Solo él tenía ese pulso de juez, esa caligrafía que parecía tallada más que trazada. Me vestí con ropa oscura, sin armas, sin chaleco. Como quien entra a un templo. O a una tumba.

El pasillo estaba en silencio. No el silencio común de una base militar dormida, sino el otro. Ese que se estira en los techos y se mete bajo la piel. El silencio que anuncia que algo está por romperse. Al pasar frente a la sala de entrenamiento, vi a Viktor. Estaba sentado, bebiendo solo. No me miró. Pero apretó el vaso con tanta fuerza que pensé que lo rompería. No lo hizo.

Toqué la puerta del despacho. Una sola vez.

—Entra, hijo —dijo Semión.

La palabra no me sorprendió. Me la ha dicho muchas veces en los últimos años, delante de jefes, soldados, ministros corruptos. Pero esta vez… esta vez sonó distinta. Más íntima. Más definitiva.

#500 en Detective

#416 en Novela negra

#403 en Joven Adulto

ficcion psicologica oscura, drama infantil extremo, thriler emocional y violento

Editado: 15.12.2025