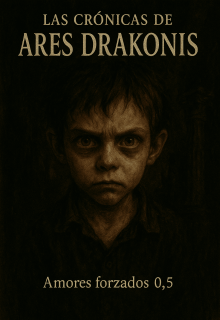

Crónicas De Ares Drakónis

CAPITULO 2

Los días seguían transcurriendo en el orfanato San Agatón como si el tiempo no fuera más que un ciclo detenido entre paredes húmedas y ventanas que nunca se abrían del todo. Afuera, el mundo seguía girando. Pero dentro, todo flotaba en una especie de letargo denso, como si el aire estuviera hecho de polvo viejo y resignación. Los niños crecían sin ruido, como hierba bajo el concreto. Las cuidadoras rotaban por turnos y tareas con rostros cada vez más desgastados. Los documentos se firmaban, las meriendas se servían, las camas se tendían… pero algo, desde hacía unas semanas, había empezado a desacomodarse en lo invisible.

No hubo un evento puntual. No una queja, ni una sospecha clara. Pero el ambiente empezó a cambiar. Las tensiones entre el personal aumentaron con pequeñas discusiones que no tenían sentido, miradas de desconfianza entre compañeras que llevaban años trabajando juntas, errores mínimos en los registros que se convertían en peleas sordas en los pasillos. Y al centro de todo esto, NN. Siempre presente. Siempre callado. Siempre observando.

Nadie lo culpaba. ¿Cómo hacerlo? Era apenas un niño de poco más de tres años. Silencioso, impecable, extraño, sí, pero también obediente. Nunca armaba escándalos, no lloraba, no molestaba. La mayoría de las cuidadoras solía decir —con una mezcla de alivio y escalofrío— que cuidar de NN era como cuidar de una estatua. Estaba donde lo dejaban, hacía lo que le pedían, y nunca pedía más de lo necesario. A simple vista, era el niño ideal. Pero quienes se quedaban demasiado tiempo cerca de él, empezaban a sentir otra cosa.

Todo comenzaba con una sensación leve: incomodidad. Una especie de presión sorda, como si lo estuvieran vigilando incluso cuando él parecía mirar hacia otro lado. Había algo en su manera de sentarse recto, de girar lentamente la cabeza al escuchar una conversación, de observar con los párpados casi cerrados, pero con los ojos siempre despiertos. Algunos decían que tenía “una mirada vieja”, otros simplemente dejaban de hablar cuando él estaba presente, como si algo en su presencia obligara al silencio.

Y luego estaban las pequeñas cosas. Cosas fáciles de descartar si se analizaban una a una, pero imposibles de ignorar cuando se veían en conjunto. Un cuaderno de registros que desaparecía misteriosamente y aparecía dos días después en el cajón equivocado. Un vaso de vidrio que se rompía siempre en el mismo rincón de la cocina, aunque nadie lo tocara. Unas tijeras que cambiaban de lugar. Una puerta que alguien creía haber cerrado y se encontraba abierta. Y siempre, de forma casi casual, NN estaba cerca. No en el centro, no en acción. Siempre en los bordes. Mirando. Esperando.

María, la cuidadora más antigua del grupo, empezó a notar los patrones. No dijo nada al principio. Pero observaba. Sabía que algo no era normal. Que los errores no eran realmente errores. Que la torpeza de sus compañeras no era más que el efecto de un nerviosismo que crecía sin causa visible. Cada vez que NN entraba en una sala, el aire cambiaba. No bajaba la temperatura, pero algo se tensaba. Una vibración sin nombre. Un eco que no venía de ningún lado.

—Ese niño… —murmuró una vez a su compañera Anna—. Tiene algo.

—¿Algo cómo?

—No sé. Es como si supiera demasiado. Como si escuchara lo que no se dice.

Anna sonrió, cansada.

—Solo es callado. Me dan más miedo los gritones.

María no respondió. Pero esa noche, mientras pasaba lista antes de dormir, vio a NN acostado en su cuna, perfectamente cubierto, con el peluche viejo abrazado al pecho. Sus ojos estaban cerrados, pero su cuerpo no tenía la relajación del sueño. María se quedó allí, observándolo en la penumbra. Y, de repente, NN abrió los ojos y la miró. Solo eso. Sin moverse, sin hacer ningún gesto.

María sintió que debía irse. Y lo hizo.

Al día siguiente, Anna no fue a trabajar. Dijo que tenía fiebre, pero al tercer día confesó por teléfono que no podía dormir. Soñaba con un niño sin rostro. Soñaba con un cuarto lleno de ojos abiertos. Con objetos moviéndose solos.

No volvió a trabajar en San Agatón.

El director del orfanato, ajeno a los detalles, asumió que era estrés. Lo mismo dijo cuando otra cuidadora, en un arranque de nervios, acusó a una compañera de sabotear sus labores. Los turnos se reorganizaron. Las cámaras de seguridad —nunca funcionales— fueron mencionadas en un acta, pero nadie las reparó. Y NN seguía allí. Callado. Intacto. Como si el mundo le pasara por encima sin rozarlo. O como si lo empujara, apenas, con los dedos invisibles de su voluntad.

Lo más inquietante no era lo que hacía. Era lo que lograba sin hacer nada. La simple posibilidad de su presencia bastaba para que dos asistentes se vigilaran con recelo. Para que alguien cambiara de rutina. Para que las conversaciones murieran antes de nacer. NN no manipulaba con palabras ni con gestos. Manipulaba con vacío. Con silencio. Con presencia sostenida.

Una tarde, mientras los niños jugaban en el patio, una pelota salió disparada y golpeó a una cuidadora en el rostro. Nadie supo cómo había llegado hasta allí. Todos los niños estaban lejos. Todos, menos NN, que la miraba desde la sombra de un árbol, sin moverse. Cuando la mujer lo miró, él sonrió. No con malicia. Ni con ternura. Solo con la certeza de que algo se había cumplido.

El miedo, en San Agatón, no llegó de golpe. Llegó en forma de incomodidad crónica, de turnos rotos, de angustias sin nombre. Ninguno de los adultos supo exactamente qué estaba mal. Pero todos, sin saberlo, empezaron a cambiar por él.

#1047 en Detective

#766 en Novela negra

#1602 en Joven Adulto

experimentos geneticos, infancia lleno de traumas, psicología oscura

Editado: 17.08.2025