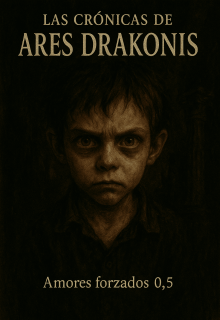

Crónicas De Ares Drakónis

CAPITULO 4

En Eleftherios el tiempo no pasaba en horas, sino en gritos. No existía calendario ni rutina amable. Solo una secuencia interminable de llantos, puertas que se cerraban con violencia, cuerpos marcados con mordeduras de otros cuerpos, y cuidadores que ya no se molestaban en fingir autoridad: eran carceleros, torturadores disfrazados de asistentes. Y dentro de ese ecosistema oxidado, hostil, deformado, NN no tardó en sobresalir. No por hablar. No por gritar. No por rebelarse. Sino precisamente, por lo contrario. Porque jamás reaccionaba. Y eso los aterraba.

Durante los primeros meses, los adultos creyeron que tenían frente a sí a otro niño “complicado”. Solo un número más que arrastrar entre habitaciones sin ventanas, otro cuerpo que debía ser alimentado, lavado y disciplinado. Pero el silencio de NN no era el de un niño retraído. Era el silencio de una presencia que escucha, memoriza y calibra. Y el personal —acostumbrado a los chillidos, a los estallidos de rabia, a los cuerpos convulsionando de miedo o ira— no supo leerlo. Creyeron que el niño era pasivo. Que necesitaba un castigo ejemplar. Uno que rompiera su falsa indiferencia.

Y así fue como ocurrió.

Una noche de invierno, en medio de un motín menor provocado por la desaparición de varias raciones de pan, Spyridon, el guardia más brutal del ala este, acusó a NN sin prueba alguna. Sabía que el niño no hablaba, no se defendía, no lloraba. Lo agarró del cuello del uniforme y lo arrastró por el pasillo frente a todos los demás niños, con pasos pesados y respiración contenida, como si llevara un animal al matadero. Nadie intervino. Nadie preguntó. Los demás niños apartaban la mirada o lo seguían con los ojos muy abiertos, como si supieran que algo peor que el dolor estaba por suceder.

Spyridon lo condujo al sótano del centro. Una sala sin cámaras que usaban para “corrección física intensa”. En las paredes aún se leían nombres escritos con uñas, y el suelo olía a óxido y humedad estancada. No hubo protocolo. No hubo testigos. Solo golpes.

Primero fue una patada seca en las costillas, luego dos puñetazos al estómago. El niño cayó de rodillas, pero no gritó. Eso enfureció más a Spyridon. Lo levantó de los brazos, lo sacudió contra la pared, y finalmente le rompió la boca con un revés de nudillos. NN cayó al suelo. Tosió sangre. Pero no lloró. No imploró. No pidió nada. Solo escupió y lo miró. Una mirada sin odio. Sin miedo. Sin alma.

—¿No vas a decir nada, maldito bicho? —escupió Spyridon, jadeando—. ¡Di algo! ¡Grita, jódete!

Pero NN no lo hizo. Se limitó a inclinar la cabeza hacia un lado, como si lo observara desde fuera, como si lo analizara. Esa mirada rompió algo en el guardia. Spyridon lo dejó allí, sangrando, sin sentir que había ganado. Porque en el fondo, supo que ese niño no se rompía. Solo registraba. Y esperaba.

Lo subieron a la enfermería con los labios partidos, un ojo morado, costillas posiblemente fisuradas. Ariadni Kouris, la cuidadora responsable del sector psiquiátrico tuvo que firmar el informe médico sin que constara la verdadera causa de las heridas.

—No puedes seguir así, Spyridon —le dijo en voz baja—. Este niño no es como los otros. Es peor. Pero no lo puedes destruir a golpes. Solo lo harás más fuerte.

—¿Fuerte? —gruñó el guardia—. Ese crío no tiene nada. Es un maldito mueble.

—Un mueble que nos está mirando. Todo el tiempo.

A partir de entonces, los castigos físicos directos disminuyeron. No porque el personal sintiera compasión, sino porque algo —algo inexplicable— empezó a recorrer los pasillos cuando NN estaba cerca. Una especie de sombra muda. Una presión que nadie sabía explicar. Los otros niños lo notaban. Lo evitaban. No se sentaban cerca. No hablaban con él. No compartían ni comida ni espacio. Lo veían como una figura peligrosa, no por su tamaño ni por su fuerza… sino porque parecía saber cosas. Parecía entender lo que nadie entendía.

Una noche, un niño mayor, Antonis, intentó atacarlo mientras dormía. Tenía una navaja de metal oxidado, probablemente robada de la cocina. Nadie sabe exactamente qué ocurrió. Pero Antonis amaneció con la mejilla rajada de lado a lado, sin recordar lo que pasó, y NN apareció en la enfermería con un arañazo superficial y la misma mirada de siempre. Ni los trabajadores ni los internos se atrevieron a preguntar. Desde entonces, NN durmió solo. No por privilegio. Por necesidad de los demás. Era como una jaula viviente que caminaba entre ellos.

Con el tiempo, comenzó a construir poder. Callado, metódico, sin violencia explícita. Aprendió a esconder comida en sus zapatos, por si acaso alguien decidía castigarlo sin cenar. Aprendió a dormir con un ojo abierto, literalmente: el izquierdo siempre semiabierto, el derecho cerrado, cambiando de lado cada dos horas. Aprendió a contar pasos por sonido, a saber, cuándo un guardia mentía, a detectar cuándo alguien planeaba algo solo con observar su forma de comer o respirar.

Aprendió, sobre todo, a no confiar. Nunca. Ni en los adultos. Ni en los niños. Ni en nadie.

A los tres años de haber llegado, NN ya tenía seis años y era una presencia dominante. No daba órdenes, pero sus silencios eran seguidos. Los niños más inestables, como Apolo, hacían lo que él insinuaba. Los más agresivos lo evitaban. Algunos más pequeños le dejaban su comida sin pedir nada a cambio. Había generado una jerarquía invisible, donde su poder no venía del volumen de su voz, sino del control de la atmósfera. NN no necesitaba golpear. Solo necesitaba estar allí. Y los demás se doblegaban.

#1047 en Detective

#766 en Novela negra

#1602 en Joven Adulto

experimentos geneticos, infancia lleno de traumas, psicología oscura

Editado: 17.08.2025