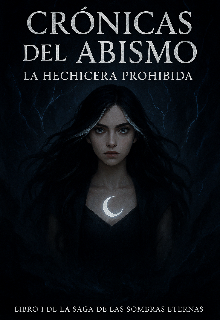

Crónicas del abismo: La hechicera prohibida

Capítulo 4

La puerta del minimercado se cerró detrás de Alina con un ligero eco metálico que la hizo estremecerse. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro, pero no logró despejar lo que tenía en la cabeza: el ardor en su marca, la visión de la mujer plateada, el choque con aquel chico de ojos grises demasiado intensos para olvidarlos.

Y sobre todo…

la forma en que la había mirado.

Como si la conociera.

Como si reconociera algo en ella que ni siquiera ella sabía nombrar.

Porque Alina no sabía nada. Ni de su origen, ni de sus padres, ni de por qué desde niña veía sombras moverse como si respiraran.

Ni de por qué su marca había ardido como fuego la noche anterior.

No sabía nada.

Y lo necesitaba todo.

Caminó rápido por la vereda, sin dirección fija. Sentía el corazón acelerado, su respiración irregular, como si hubiera corrido una maratón. La marca entre sus clavículas palpitaba con un ritmo extraño, como un segundo corazón superpuesto al suyo.

“Pequeña luna…”

La voz femenina volvió a escucharla en el borde de su memoria, como un susurro suave y letal.

Cerró los ojos un segundo y se obligó a respirar hondo.

No podía volver al hogar así.

No con todos esos recuerdos flotando entre sus pensamientos.

Fue entonces cuando lo vio: la biblioteca municipal, justo al girar la esquina. Un edificio viejo, de paredes grises, ventanas altas y un portón de madera con detalles tallados que siempre había ignorado. Esa tarde, sin embargo, parecía llamarla.

No.

Parecía invitarla.

O, tal vez, esperarla.

Empujó la puerta y entró.

---

El aire dentro era más frío que afuera. Una mezcla de madera húmeda, papel antiguo y algo más… un aroma dulce, indefinido, que no tenía nombre. Los vitrales teñían el interior de una luz azulada que le daba al lugar un aspecto casi sagrado.

Las mesas de lectura estaban vacías.

El silencio era espeso, profundo, como si las paredes quisieran proteger los secretos que guardaban los libros.

Alina avanzó despacio, sus dedos rozando algunos lomos gastados. Todo en esa biblioteca parecía antiguo, incluso para una ciudad pequeña como la suya. Casi podía imaginar cada rincón respirando, observando.

Se dirigió a una de las estanterías laterales. No sabía qué estaba buscando, pero una fuerza instintiva la estaba guiando. Sus dedos se detuvieron en un libro grueso, de tapa dura, sin título visible en la portada.

Lo sacó con cuidado.

En la primera página, apenas abierta, una ilustración a tinta la dejó sin aliento:

una luna estilizada rodeada por dos líneas curvas.

El mismo símbolo que llevaba grabado entre sus clavículas desde bebé.

El mismo que ardió la noche anterior.

El mismo que vio en sus sueños desde siempre.

Sus manos comenzaron a temblar.

—Veo que tenés buena puntería.

Alina dio un salto involuntario y casi golpea el estante.

Él estaba ahí.

Otra vez.

El chico del minimercado.

Pelo gris, rapado a los costados, mechones sueltos cayendo sobre la frente.

Ojos grises claros, casi translúcidos.

Alto, de hombros marcados, vestido con ropa oscura que parecía absorber la luz.

Y en su mano, sostenido con total naturalidad, un libro de cocina.

—¿Qué… qué hacés acá? —preguntó ella, aún con el corazón acelerado.

—Lo mismo que vos —dijo él, levantando el libro como si fuera la cosa más obvia del mundo—. Buscar respuestas vitales. En mi caso, cómo no incendiar la cocina otra vez.

Había un dejo de sarcasmo en su tono, suave pero inconfundible.

Algo en su voz rozaba la ironía, pero también tenía un matiz que la inquietaba… como si cada palabra estuviera cuidadosamente elegida.

—No creo que mi proyecto escolar te interese —dijo Alina, cerrando el libro que tenía entre las manos y apretándolo contra su pecho.

Los ojos de él bajaron ligeramente hacia la portada.

Líneas de Sangre y Lunas Perdidas.

Su mirada se ensombreció apenas.

Tan leve que Alina casi no lo notó.

Casi.

—Los proyectos escolares suelen ser más… normales —dijo él finalmente.

Ella frunció el ceño, molesta por la insinuación.

—No es nada raro. Solo estoy buscando información.

—Claro —respondió él, con un tono tan neutro que resultaba imposible saber si lo creía o no.

Alina trató de recomponerse. Se aclaró la garganta.

—Bueno… lo que hagas vos acá no es asunto mío.

—No —dijo él, sosteniéndole la mirada—. Pero deberías volver al hogar antes de que oscurezca.

Alina sintió que se le helaba la sangre.

Ese detalle.

Ese nombre.

El hogar.

¿Por qué lo dijo así?

Tan preciso.

Tan personal.

Su corazón dio un latido fuerte, doloroso.

—¿Cómo sabés… de eso? —preguntó ella, más asustada que curiosa—. No te dije dónde vivo.

Él la observó.

Un segundo.

Dos.

Tres.

Algo en sus ojos se tensó, como si estuviera luchando con algo invisible.

Como si hubiera dicho más de lo que debía.

—Simplemente deberías volver antes de que sea tarde —respondió, esquivando la pregunta.

—Eso no responde nada —dijo Alina, dando un paso hacia él.

El chico retrocedió apenas… no por miedo, sino como si mantener la distancia fuera parte de una regla que no podía romper.

—No puedo explicarlo —dijo él, y por primera vez apareció una grieta en su voz—. Y vos todavía no estás lista para saberlo.

El aire se le congeló en los pulmones.

—¿Saber qué? —susurró.

Él no respondió.

Sus dedos se cerraron alrededor del libro de cocina, sus nudillos tensándose por un instante. Podría haber hablado. Podría haber dicho algo. Cualquier cosa. Pero eligió callar.

—Volvé al hogar, pequeña luna —dijo al fin.

Alina sintió un vértigo repentino, como si el piso se inclinara bajo sus pies.

El apodo.

El tono.

La certeza.

¿Cómo podía saber eso?

¿Cómo podía llamarla así?

¿Cómo podía…?