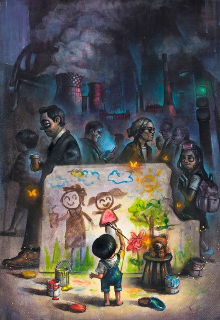

Cuando la infancia se acorta

Capítulo 1 – El día que la infancia se hizo pequeña

Lucía no supo identificar el momento exacto en que dejó de sentirse niña. No hubo una fecha marcada ni una frase que lo cambiara todo.

Fue una sensación lenta, persistente, como un frío que se instala sin que uno se dé cuenta. De pronto, el mundo comenzó a pedirle más de lo que una niña debería dar.

La infancia empezó a encogerse. Los juegos perdieron tiempo, las risas se interrumpían antes de terminar. Lucía aprendió a observar en silencio, a notar cómo los adultos se cansaban, cómo las preocupaciones flotaban en el aire aunque nadie las nombrara.

Ese día entendió que debía cuidar, ordenar y callar.

Que había responsabilidades que no se eligen, pero que aun así pesan. Creció no porque quisiera, sino porque quedarse atrás ya no era una opción.