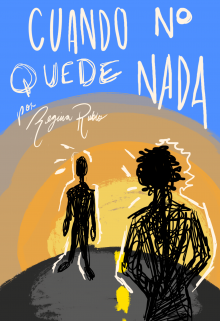

Cuando no quede nada

Capitulo 8

Mi papá decía que cuando nací era la niña más blanca que había visto nunca. “Casi albina”, dijo él, espantado. Curiosamente, no lloré. Mis ojos estaban muy abiertos, tanto que parecía que intentaba entender el mundo desde el primer instante. Dijo que sintió como si yo estuviera a punto de hablar, como si fuera a revelarle el secreto de la vida.

Con el tiempo, descubrí que no lloraba. Cuando me caía y raspaba las rodillas, no brotaban lágrimas de mis ojos. Cuando me regañaban, me quedaba estoica, sin más. Recuerdo que mi abuela solía decirme que yo jamás lloraría, porque mi mamá ya había llorado todo lo que me correspondía durante su embarazo. Que lloró a mares, tanto que las lágrimas quemaban sus ojos y dejaban huella en sus mejillas.

No puedo llorar, pero sí puedo sentir. Y siento más de lo que la mayoría podría imaginar. Me gusta pensar que sí lloro, pero lo hago hacia dentro, en mi alma. Y como allí todo se ha vuelto un mar de tanto llorar, es más fácil que las emociones fluyan y que yo vea el mundo con mayor sensibilidad.

Mi papá dice que deje de pensar en pendejadas, pero es difícil cuando creces y empiezas a notar cosas que antes no estaban ahí. Es como si un día me hubieran cambiado los ojos y el corazón, como si mi alma hubiera decidido asomarse al mundo y verlo todo desde su propio punto de vista.

Es raro. Casi seco… o como un viaje psicodélico. De pronto, la gente empezó a volverse mágica. No como en Harry Potter, pero ¿cómo describir que el niño más normal de mi salón, de repente, se transformó en un cachorro de león? ¿O que vi a una niña a la que le crecían flores en los zapatos? Pensé que me estaba volviendo loca. Y quizá sí… aunque también descubrí algo: cuando las personas están más vulnerables, se transforman. Como si sus almas salieran de un capullo.

Cuando yo me siento más yo, de mi espalda brotan unas alas traslúcidas que parecen ansiosas de volar. Es difícil, porque no todos pueden verlas. Imagina estar comiendo con tu papá, que frunce el ceño con lágrimas en los ojos, y de pronto esas alas estallan detrás de ti, revoloteando. No puedes controlarlo, te obligan a levantarte de la silla, y no sabes qué hacer. Porque nadie más lo ve como tú.

Durante este tiempo he tratado de entender por qué yo veo lo que los demás no. Intento convencerme de que no estoy loca, que tal vez es una broma cruel del destino. Pero no: no soy la única. Solo quienes están rotos parecen ver más allá. Gente que lleva un mar dentro, que nació con un corazón agrietado o con ojos de cristal. Solo ellos pueden cruzar esa frontera invisible.

Y cuando lo haces… entiendes más, sientes más. Todo se multiplica. Es arrollador, te consume por dentro como un incendio. Ves el mundo y te sientes diminuta, tan pequeña que a veces desearías no estar ahí. Todo es demasiado y, como nadie más lo ve, parece que no significa nada. Pero a ti… te traga viva.

No lo sé. Tal vez ustedes han sentido eso, tal vez no. En el fondo, espero que jamás lo hayan sentido, porque todo se vuelve mucho más difícil.

…

En la escuela no hablo con nadie, y nadie habla conmigo. Soy casi invisible. Excepto cuando murmuran. Cuando voy al baño y me lavo las manos, las niñas me miran en silencio, se hacen señales. Sé que hablan de mí, aunque no lo digan en voz alta. Y es difícil, porque muchas veces no termino de comprender qué pasa, cuando ya mis alas empiezan a brotar.

A veces veo a los maestros mirándome de reojo. Cuando paso frente a ellos, noto que siguen mis pasos con la mirada, como si también hablaran de mí.

La única que nunca ha murmurado es Karla. Ella no habla a mis espaldas, pero sí quiere saber de mí. Y no entiendo por qué.

La primera vez que la vi fue cuando buscaba algo para comer. Estaba de espaldas, cuando llegó y se quedó observándome, atónita. Quiso decir algo, pero no pudo, y se fue. Yo no supe qué hacer, pero no importaba: tenía hambre, y tenía que seguir buscando comida.

Al día siguiente volvió con un tupper de lunch. Yo estaba en mi rincón de siempre, sola, esperando a que el recreo terminara. Ella se sentó detrás de mí. Quizá pensó que no la vería, pero la escuché. Cuando volteé, vi cómo su piel se transformaba en un mural: sus brazos se llenaban de imágenes, recortes, fotografías. No supe interpretarlo, pero cuando la miré a los ojos estaba asustada. No sé si por mí, pero le sonreí para tranquilizarla.

Acepté el tupper con comida. Ella, rápidamente, se fue, todavía asustada. Ese día, yo no tuve que buscar qué comer.