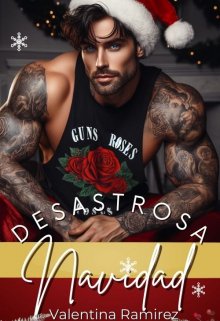

Desastrosa Navidad

Capítulo 4

Regla N° 4

Nada se pierde, nada se crea, todo se transforma, como decía aquel sabio.

— ¡No te has librado de nada! — exclama Aurora tras escuchar mi épico relato de ayer.

— Lo mismo digo para ti — respondo, recordando el detallado informe de su batalla contra la gastroenteritis. ¡En registros diferentes!

Esperemos que hoy sea más tranquilo.

Sofoco un bostezo. Todas estas emociones me han impedido dormir, y cuando finalmente caí en el sueño, después de doce tazas de té de valeriana y tres documentales sobre animales, soñé que un tronco histérico me perseguía gritando y escupiendo crema de caramelo. Yo corría, luego tropezaba, pero unos brazos fuertes me atrapaban. Los de Aidan, como no...

— No puedo creer que estemos a punto de perder nuestro récord en el Libro Guinness —suspira Aurora antes de ajustar su vestido y sentarse en el sillón de terciopelo rojo en el centro de su cabaña de Mamá Noel.

¿Cómo logra ser sexy con ese atuendo? Misterio de la vida.

— Yo tampoco... Y luego, esta historia va a impactar al club de las Innovadoras de postres. Matilda debe estar destrozada, Lucía probablemente se siente culpable por dejar la puerta abierta...

— ¡Idiota de Aidan! —exclama Aurora golpeando el brazo del sillón con un puñetazo furioso.

— ¿Insultas a tu propio primo ahora? —le provoco.

— ¡No tengo ni el más mínimo problema, y más cuando se hace el idiota al centésimo grado! Estoy incluso dispuesta a maldecirlo hasta la quinta generación. “Tenía hambre”. ¡En serio! Es tan estúpido como cuando éramos niños...

¿De verdad? No sé, ya no tengo idea. Estoy en duda. Porque, si paso por alto sus comentarios molestos, su lado irritante y su aterrizaje brusco en el tronco, este tipo podría ser sensible, agradable... Y además, es tan atractivo...

¡Deja de pensar en eso ahora mismo! me digo a mí misma, mientras la imagen de su torso musculoso y tatuado se apodera de mi mente.

— ¡Ey! ¿Me estás escuchando? — exclama Aurora agitando los dedos frente a mis ojos.

Me sonrojo. Ella frunce el ceño mientras me examina detenidamente. Maldición. ¡Alerta roja! Me concentro para no rascarme la nariz derecha, señal de que le estoy ocultando algo; ella lo nota cada vez.

— Estoy agotada —digo para justificarme—. Empecé el día a las 5 de la mañana. En la comisaría a las 6, tramitando los casos en curso, papeleo...

Por supuesto, Aurora no va a rendirse.

¡De ninguna manera le voy a decir que tengo una gran debilidad por su primo!

La fila central del mercado está hasta el tope. Todo el pueblo parece haberse congregado. Algunos se pasean de puesto en puesto, otros charlan animadamente en grupos, probablemente sobre el tronco destrozado. Hay curiosos que observan a Magdalena dándole con todo a su pico con entusiasmo. Manuel y Rubén se relajan con una copa de vino caliente en el puesto de Oscar. Tres niños están asombrados frente al puesto del vendedor de juguetes de madera. A pesar de la desgracia de ayer, el ambiente es de celebración. Excepto... excepto en el área de un puesto en particular. El de Aidan, que está más solo que un emoji en blanco. Como si su dueño fuera un proscrito. La gente hace malabares para evitar acercarse.

Sentado en un taburete alto, paño sobre el hombro, Aidan está en su mundo. Abre una ostra con movimientos hábiles y la coloca en un cuenco con rodajas de limón. Parece no importarle la reacción de los aldeanos... Es como si estuviera actuando. Sus orejas están rojas. Como en los viejos tiempos en la escuela cuando la maestra lo ponía en aprietos. No, no sabía la diferencia entre “a” y “ha”, y no tenía idea de conjugar “amar” en presente. Se tomaba una eternidad para nombrar los ríos del país. Entonces adoptaba una actitud insolente y encogía los hombros. Pero sus orejas se ponían rojas como tomate.

— ¡Vaya! Va a ser difícil que encuentre un lugar de nuevo en el pueblo —comenta Fernando, dueño del Grand Café en la esquina.

Asiento, molesta por la situación.

— ¿Ya se informó a los jueces del Guinness? —pregunta Fernando.

— No... Matilda intentó ponerse en contacto con ellos, pero sin éxito.

— ¿En serio vendrán por algo así?

— Parece que sí.

— Madre mía... ¡Estaremos lidiando con esto hasta la eternidad! ¿No hay alguna forma de arreglar ese maldito tronco?

— Imposible. Es demasiado técnico. Además, el Guinness solo acepta troncos que sean visualmente perfectos, para las fotos.

— Maldición. Pensé que podríamos darle un pequeño retoque.

Un pequeño retoque. Una mejora... Una rehabilitación... ¡Una reconstrucción!

Mi pulso se acelera tanto que siento que voy a tener un infarto. Si Fernando no tuviera un bigote tan imponente y no estuviera casado con una mujer adorable, pero hiper celosa, le daría un beso de agradecimiento aquí y ahora.

— ¡BINGO! —grito antes de correr hacia el invernadero, bajo su mirada atónita.

El club de Innovadoras de postres está completo, pero la vibra festiva está más ausente que nunca. Las chicas se agrupan alrededor del lado maltrecho del tronco, que ha sufrido otro impacto. Todas están zambulléndose en su creación, en plan “vamos a ahogar nuestras penas con helado después de este golpe fuerte”. Y no se andan con chiquitas... El tronco ha perdido al menos diez centímetros de su esplendor, y si esto continúa así, pronto no quedará nada. Es momento de poner fin a esta masacre. ¡Es hora de rescatar lo que aún podemos!

Con una sonrisa que refleja mi orgullo, me planto frente a ellas.

— ¡Hola, equipo!

Me responden con gruñidos oscuros. Definitivamente, esto es una fiesta depresiva.

— Asegúrense de que los jueces del Guinness siempre vengan a las 15:00 horas.

Suspiros desanimados. Ruidos de masticación más intensos.

— No podemos contactar con ellos para cancelar —dice Lucía, con los ojos aún enrojecidos por las lágrimas.