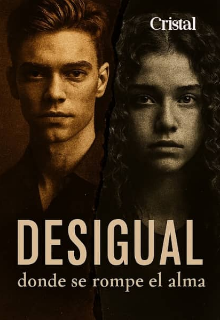

Desigual. Donde se rompe el alma

"ME lo merezco "

La casa estaba encaramada en una de las lomas de Petare, con esas paredes de bloques sin frisar y techos de zinc que crujían cuando azotaba un fuerte viento. El pasillo de entrada era estrecho, lleno de macetas improvisadas y ropa colgada en alambres. Adentro, el calor era insoportable sobre todo cuando el sol estaba en su punto fuerte.

Así era como Ana vivía allí con su madre, María, y sus dos hijos varones: uno de nueve, otro de siete. El espacio era pequeño, pero el ruido era grande. La televisión siempre encendida, los gritos, las peleas, las risas, eran casi nulas. Todo convivía en ese rincón donde el tiempo parecía no avanzar, solo repetirse.

Así pasaban los días. Ana seguía en un estado de negación. Prefería no pensar, fingir que nada estaba pasando dentro de su cuerpo, mientras su vientre empezaba a redondearse, mostrando una verdad que no se podía esconder. En la casa, todos lo notaban. Pero nadie decía nada. Hasta que María, su madre, no pudo más.

—¿Estás embarazada otra vez, Ana? —preguntó, con voz baja pero firme.

Ana se giró con los ojos encendidos. La pregunta le cayó como piedra.

—¡¿Sí, y qué?! No es tu problema, mamá. Déjame en paz.

María no respondió de inmediato. Se quedó quieta, con la mirada clavada en el suelo, como si buscara una respuesta que no doliera.

—Si apenas podemos con dos niños… ¿cómo haremos con uno más?

Ana bufó. Tenía 25 años, pero dos hijos los cuales tuvo a una temprana edad. La maternidad no le pesaba. Le irritaba y estaba cansada de todo eso.

—Donde comen cuatro, pueden comer cinco —dijo, con un tono desafiante.

María tragó saliva. El miedo le subía por el pecho como una marea, ¿acaso su hija no podía pensar bien las cosas?

—¿Y el padre? —pregunto la mujer temerosa de lo que podría escuchar.

Ana se encogió de hombros.

—¡Y yo qué sé!

La respuesta fue una piedra en el zapato. Igual que con los otros dos, el padre sería un fantasma. María movió la cabeza de lado a lado, sin decir más. Pero Ana, al ver el gesto, explotó.

—¡No te metas, salía! —gritó desde la puerta, antes de desaparecer por la calle.

Justo en ese momento, entraba la vecina, amiga de María. La vio con los ojos húmedos y la voz rota.

—¿Por qué dejas que te hable así?

María se quedó en silencio unos segundos. Luego respondió con una tristeza que parecía doler más que las palabras hirientes de su hija.

—¡Me lo merezco! A su edad yo hice lo mismo. No cuidé bien de ella. Solo quería salir a divertirme. Sé que no le di un buen ejemplo, pero ahora entiendo que el tiempo no perdona a nadie. Los hijos son niños solo una vez… luego crecen, y ya no podemos enmendar el daño.

La vecina suspiró.

—Sí, pero no es para tanto. Madre es madre, así sea lo que sea. Hay que respetarla. Tu hija se pasa en como te trata.

—Puede ser… pero sé que debo ayudarla ahora que soy consciente de lo que hice. Estoy viendo en ella lo que yo fui. Solo espero que sus hijos no sean iguales a nosotras.

La vecina asintió con la cabeza, y con tono más suave preguntó:

—¿Tienes café? Solo vine a pedirte un poquito.

—Sí, tengo —respondió María, mientras se dirigía a la cocina con pasos lentos.

Y aunque la vida no siempre es color de rosa y el pasado puede pesar como ladrillos, siempre está en nuestro poder intentar un futuro distinto. Sin embargo la pobreza —esa que no solo es con una nevera vacía, sino también de esperanza— puede llegar a nublar el juicio, apagar los sueños y hacer que el dolor junto con las acciones se herede como si fuera parte de un destino ya marcado.