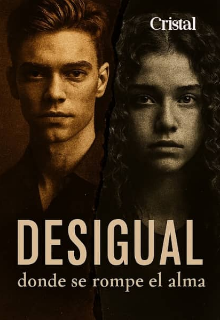

Desigual. Donde se rompe el alma

EL PARTO

📖 Capítulo 4

Como el tiempo es tiempo y siempre va de prisa, veintinueve semanas pasaron como si apenas fueran unos días. Y llegó el día esperado… o no tanto. Depende de quién hablemos.

Para los Santoni, era el más esperado. Nada quedó al azar, como siempre: la clínica, el doctor, incluso la maleta. Todo bien calculado.

Pero para Ana, que solo deseaba que desapareciera esa barriga que nunca quiso tener —pero que tampoco evitó—, era distinto. Lo único que le asustaba era volver a pasar por el dolor de dar a luz. Fingir ya no le funcionaba. Los dolores se hacían cada vez más fuertes, y tocaba sí o sí ir a un hospital público. No tenía más opciones.

Ese día, los Santoni despertaron temprano. Emma se bañó; ya tenía el cabello arreglado porque días antes había ido al salón de belleza, donde fue tratada como una reina. Sus cejas perfiladas, sus uñas sin pintar —por recomendación médica— y bien cortas para no lastimar al bebé. Emilio iba manejando, la miró de reojo y vio algo de nervio en su mirada. Tomó su mano y le dijo:

—Tranquila, todo saldrá bien. Hoy, por fin, veremos a nuestro bebé.

Ella sonrió. El amor que sentía por su hijo le quitó la angustia.

Ya en la clínica, estaban sus padres esperando para acompañarla en ese momento tan importante. Y aunque hablamos de una cesárea planificada, sí, había nervios. Porque aunque hoy en día son seguras, toda cirugía implica riesgo.

Por otra parte, la mamá de Ana, al verla con dolores, supo que ya era hora. Agarró una maleta que le había regalado una vecina y algunas ropitas que tenía para el bebé. Cosas necesarias: agua, pañales de recién nacido, toallas clínicas, un tetero… lo imprescindible. Le dijo:

—Hija, debemos ir para que te atiendan en el parto.

Sin más opciones, les tocó ir en busceta. No había dinero para un taxi. A los niños los dejaron al cuidado de una vecina. Al llegar al hospital y ser examinada, la ingresaron: sí estaba en trabajo de parto.

Muchas mujeres estaban allí. Algunas sufrían en silencio, otras gritaban con cada contracción. Ana solo escuchaba a médicos con poca ética decirles:

—¿Y quién las mandó? ¿Acaso gritaban cuando estaban haciéndolo?

—Ya saben a lo que vienen, pues la mayoría de ustedes ya han parido.

Ana, como siempre rebelde, les respondió:

—Perdone mi ignorancia, pero creo que en la universidad donde usted estudió no le explicaron que aunque uno se caiga cien veces, cien veces le va a doler. Entonces no entiendo por qué, si no es el primer parto, usted cree que no debería doler.

Ellos, en tono de enojo, se dijeron:

—Ah, mírala… esta es una respondona.

Pero al ver que rompía fuente, no hicieron más que asistirla.

Al nacer, una enfermera dijo:

—¡Es niña!

Y se la mostró para que pudiera verla. Era una niña morena, de ojos grandes y achinados, con algo de pelo que ya mostraba que sería ondulado. Contra todo pronóstico, saludable. Una niña preciosa. Y sí, amigos: los niños morenos con cabello ondulado también pueden ser hermosos.

Ana, al verla, sintió algo que no había sentido durante esas veintinueve semanas: algo parecido al amor. Le preguntaron cómo se llamaría. Ana solo pudo decir:

—Maya.

Llamaron a la mamá para que ayudara a vestirla. La abuela sintió una gran alegría al verla. Después de vestirla, la tomó en brazos y dijo:

—Yo te cuidaré.

Por otro lado, en la clínica privada, todo salió bien. El niño nació hermoso y sano: piel blanca, pelirrojo, ojos claros. Preguntaron cómo se llamaría. Ellos respondieron:

—Alan.