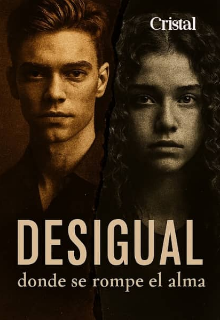

Desigual. Donde se rompe el alma

CONFIA EN TÚ INSTINTO

Un olor agradable se sentía en casa, ese olor que solo los bebés tienen: una mezcla entre leche, talco, jabón de bebé y ropa de algodón. Se respiraba paz. Nada de ruido para no despertar al bebé. Así era el ambiente en cada casa. Días tranquilos.

Ana, con la ayuda de su madre María, pudo empezar a trabajar otra vez. Y al parecer, de nuevo se le olvidó ser madre. Su instinto maternal se esfumó, y otra vez María se hizo cargo de la situación. Maya crecía sin mucho, pero con el amor de su abuela y sus hermanos, era suficiente.

En casa de los Sindoni, todo giraba en torno al cuidado de Alan. Nada faltaba. Muchas manos ayudaban a atenderlo. El niño crecía con todo. No se hablaba de nada desagradable delante de él, pues era un niño, y no había que quitarle su inocencia.

Así pasaron nueve años, y los niños ya van a a la escuela. Pero ese año, todo cambiaría.

Maya era una niña alegre, inteligente e intuitiva. Su abuela la había enseñado a ser desconfiada. En el lugar donde vivía, debía ser así. Más aún, viendo el peligro desde lejos. Maya sabía que la maldad existía.

Un día entró al cuarto con su paño rosado puesto, el cabello aún destilando agua en cada paso. María, al verla, sintió que debía enseñarle aún más a cuidarse, pues ella no estaría ahí por siempre. Comenzó a ayudarla a vestirse mientras le ponía la ropa y le dijo, con voz suave pero cargada de urgencia:

—Maya…

Ella respondió, secándose los pies con una toalla:

—Sí, abuela, ya sé. Yo ahorita limpio el agua del piso.

—Sí, hija, ayúdame. Es que tu abuelita está mayor y ya no tengo mucha fuerza. Quizás no estaré por mucho tiempo… pero quiero que me prometas algo.

Maya se detuvo, la miró con curiosidad y dijo:

—Dime, abuela.

María la tomó por los hombros, con ternura y firmeza:

—Que tú nunca dejarás que alguien te haga daño. No permitas que te toquen. Recuerda que la gente, sin importar si es hombre o mujer, está obsesionada con cosas que pueden hacerte daño. Pueden querer tocar esas partes que siempre están cubiertas por la ropa. Por eso, si te sientes incómoda con alguien o en algún sitio, vete de allí. Y si tienes que pedir ayuda, pídela. También observa y haz como si no sabes nada. Siempre confía en tu instinto. Abre los ojos muy bien antes de confiar en alguien. No creas en palabras, sino en hechos. Y dale tiempo al tiempo para saber quién es lobo y quién es oveja.

Maya, sin entender del todo, asintió con la cabeza y dijo con inocencia:

—Sí, abuela. Yo les daría una patada y corro.

María sonrió con tristeza. Sabía que Maya no lo comprendía del todo, pero también sabía que algún día lo haría.

Sin embargo, al salir a jugar con los niños del barrio, Maya olvidó de inmediato lo que le habían dicho. Solo quería ganar las partidas de canicas y ser la mejor. Sin imaginar que el destino es caprichoso y a veces nos juega sucio, quitándonos la única carta que nos dio para jugar. Solo nos concede la vida para ver qué tal luchamos.

Ese día, María sentía que su tiempo se acababa. Solo pedía unos años más para poder cuidar de Maya hasta que estuviera más grande. Sin embargo, la muerte se burla de todos y nos llega sin pedir permiso. Así fue como, al dormir, simplemente no despertó. La razón: un paro cardíaco.

Maya, inocente, al despertar se arregló para ir a la escuela. Se cepilló los dientes, se puso su uniforme, pero al buscar su desayuno, nadie lo había hecho. Pensó:

«Qué raro… ¿Dónde puede estar? Ella siempre despierta temprano.»

Fue a despertar a su mamá. Ana también se extrañó, así que entró con ella al cuarto. Al prender la luz, Ana entendió todo de inmediato. Llevó sus manos a la boca, temblando, y pensó:

«No puede ser…»

Pero Maya no entendía. Solo empezó a llamar:

—Abuela, despierta… ¿Por qué estás tan fría?

Ana, sin más remedio, le tocó decirle:

—Déjala, mamá ha muerto.

Y eso sí lo entendió. No hacía mucho que su gatito también había muerto. Su pequeña mente comprendió, pero su cuerpo le falló. Se desmayó.

Durante el entierro, Maya solo fijó su mirada en las flores. Qué hermosas eran. Siempre le habían gustado, incluso las más pequeñas que salen en el monte. Pero ahora solo le recordaban su tristeza. Miró hacia el cielo. Era un día soleado. Allí Maya comprendió que pueden haber días soleados… pero tristes.

Por la noche, ya en casa, se sentía un vacío inexplicable. Al mirar las chancletas de su abuela arrumadas en un rincón, empezó a llorar sin parar. Lloraba sin gritos, solo en silencio. Entonces su hermano David, ahora con 16 años, tuvo pena de ella. Se acostó a su lado, la abrazó hasta que se durmieron. Solo estaban ellos dos.

Ana… ya se sabía en qué andaba. Ella tomaba alcohol si estaba alegre, si estaba brava, si estaba triste. Todo era una excusa para beber, para irse con sus amigas y hombres de aventuras. Nunca había aprendido a ser madre. No sentía la necesidad de estar junto a sus hijos.

Su hermano mayor, Leo… quién sabe dónde estaría, y en qué andaría.

Ahora los vecinos solo pensaban:

«¿Qué será de esta niña? ¿Qué le deparará el destino?»

Y es que el entorno donde uno crece no solo moldea los sueños, también puede torcer el juicio. A veces, no es que falte amor… es que sobran heridas. Y cuando la infancia se vive entre ausencias, el adulto que nace después no siempre sabe cómo llenar los vacíos.