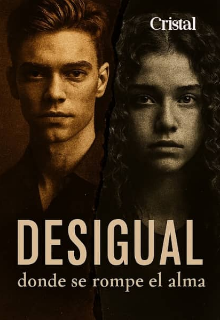

Desigual. Donde se rompe el alma

"MAMÁ"

La vida de Maya cambió. Ahora que no había nadie que limpiara, lavara los platos ni mantuviera la ropa limpia, las peleas eran más constantes. Los gritos por las noches eran más frecuentes, tanto que podría decirse que se acostumbró a ellos. Sus hermanos dejaron de estudiar, y al parecer les iba muy bien: siempre con ropa nueva y zapatos de marca.

Aunque Maya no sabía en qué trabajaban si agradecia que David no se olvidaba de ella. También le compraba lo que necesitara. Gracias a él, tenía ropa linda, buenos zapatos y hasta un bolso nuevo para ir a clases.

Pasaron unos años, y Maya ya tenía doce. En casa todo seguía igual, pero los fines de semana eran peores. No por los gritos —pues Ana nunca llegaba esos días— sino por la música a alto volumen y los amigos de sus hermanos que se reunían en casa, sin dejarla dormir por lo ruidosos que eran.

Una de esas noches, mientras los muchachos se reían y bebían, uno de los amigos de Leo notó que a Maya le habían crecido los senos. Su cuerpecito ya era más el de una mujer. Entonces hizo un gesto con la lengua, extraño para ella. Pero Maya era muy intuitiva. Además, siempre veía la serie La Ley y el Orden. Sabía que era algo morboso. Sintió miedo poque él no dejaba de mirarla.

David ya tenía novia y tampoco llegaba a casa algunas noches. Maya pensó en no quedarse allí. No le tenía confianza a ese tipo. ¿Pero a dónde ir?

No quiso irse a la calle, ya que era tarde. Con el corazón acelerado, miró a su alrededor. Sabía que su cuarto no era seguro: no tenía puerta, solo una cortina. El único sitio en casa que tenía puerta era el baño. Se aseguró de que esta abriera hacia adentro. Decidió entrar allí con una silla, la más pesada que tenían y la apoyó contra la puerta, bien firme, para que nadie entrara.

Asustada, se sentó en el suelo, abrazando sus rodillas, pidiéndole a Dios que nada le pasara. Así pasaron varias horas. Cuando ya estaba casi dormida, lo que más temía sucedió.

Escuchó cómo alguien intentaba abrir la puerta. Luego una voz baja comenzó a hablarle. Era el hombre que se había fijado en ella. Mientras empujaba, trataba de convencerla de abrir. Le decía que necesitaba ir al baño. Luego que habían comprado pizza y que salieran a comer. Después le dijo que tenía mucha plata y se la daría para que comprara lo que quisiera.

Maya no respondía. Se mantenía en silencio, con el cuerpo tenso y los ojos muy abiertos . Pero en un momento, cuando él ejercía más fuerza para entrar y decía cosas sucias, ella gritó con voz fuerte y segura, temblando pero decidida:

—¡Si no te vas, gritaré duro sin parar para que los vecinos oigan y vengan!

Solo así ese hombre se fue.

La noche fue larga y agotadora. Pero llegó el amanecer. Al ver la luz del día, Maya salió del baño. Notó que solo quedaba Leo tirado en el sofá. Salió de casa y se puso a acariciar a Apolos, el perrito de su vecina. Valentina, al verla, le preguntó si quería comer. Le ofreció pan con chocolate caliente. Tuvieron una conversación sobre los perros, los gatos y lo mucho que a Maya le gustaban los animales.

Valentina sabía que su vida no era fácil. Le dijo que contara con ella si tenía problemas. Así fue como Maya le contó todo lo que había pasado durante la noche. Valentina la escuchó con el alma en la mirada. Le ofreció su casa para dormir cuando estuviera asustada y no supiera dónde ir. Vivía sola. Su esposo había muerto y su único hijo vivía fuera del país. No era rica, pero tampoco le faltaba nada. Su hijo le transfería suficiente dinero para sus gastos.

Más tarde, cuando Ana llegó y luego de que durmiera, Maya se le acercó mientras ella preparaba café. Con voz temblorosa, empezó a contarle lo sucedido durante la noche. Ana la escuchó con atención. Se quedó mirándola fijamente. Al terminar de contarle todo, Ana —aún con resaca— se molestó. Con rabia en los ojos, la golpeó en el rostro y gritó:

—¡Cállate, malagradecida! Aquí estaba tu hermano Leo, y él nunca dejaría que nada te sucediera.

Maya, con la cara volteada por el golpe, llevó su mano a la mejilla. Por sus ojos corrían dos lágrimas, una por cada lado. Con una voz suave, rota por la decepción, dijo:

—Mamá…

Era una mezcla de dolor, interrogante y desilusión. Y esa fue la última vez que la llamó “mamá”. Desde entonces, esa señora que la trajo al mundo solo sería Ana.

Luego de limpiarse las lágrimas, sonrió. Pero era una sonrisa peligrosa, cínica. Porque en vez de romperse, su corazón se endureció. Se paró firme delante de su madre, con una mirada fría y dura, y con palabras llenas de decepción dijo:

—¿Qué podría esperar de ti?

Antes de que la siguieran golpeando, salió de casa. Mientras se alejaba, seguía escuchando los gritos de Ana, que le decía todo tipo de groserías. La llamaba “zorra” y aseguraba que ya andaba “por ahí en esas andanzas de z...

Cuando Maya volvió, Leo la tomó por el brazo, a escondidas de su madre. La llevó a un sitio apartado. En un poco de humanidad que le quedaba —del Leo que alguna vez fue— abrió la mano y le mostró una bolsita con una sustancia blanca. Le dijo, con voz grave y mirada triste:

—Esto es lo que hace que muchos se conviertan en monstruos. Cuando quedas atrapado en ella, es difícil salir. No se te ocurra nunca probarla. Aléjate de los que la usan… aun si soy yo.

Así fue como Leo mostró un gesto de cariño hacia ella. Después de eso, no se volvió a mencionar el tema.

Los fines de semana, Maya no dormía en casa, sino con Valentina. Nadie sabía nada, ni preguntaban. Pero Maya siempre regresaba antes de que Ana se diera cuenta de que no había pasado la noche en casa.

Asistía a clases todos los días y se desenvolvía muy bien en ese entorno. Era como un pez en el agua. Muchos “amigos” la rodeaban. Todos querían ser parte de su grupo.