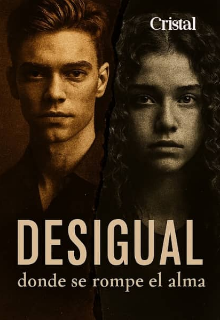

Desigual. Donde se rompe el alma

Por David

Al despertar, Maya se encontró en una casa desconocida, tirada en un sofá. Sintió el dolor en su rostro hinchado, los ojos pesados que ya no podían más. Desesperada, preguntó con voz quebrada:

—¿Dónde está Miguel? ¡Díganme dónde está!

Kevin y Samuel se miraron entre sí. Bajaron la mirada, movieron la cabeza de un lado a otro, y con un tono apagado respondieron:

—No pudimos hacer nada…

—Leo cayó en el mismo sitio, por los tiros…

—Miguel, aunque pudo correr, la hemorragia lo llevó a la muerte…

—Y David… lo atraparon. Está vivo, pero enfrentará todos los cargos de intento de robo a mano armada.

Maya comenzó a tirar todo lo que encontraba a su alrededor. Golpeaba los muebles con rabia, con lágrimas corriendo por su rostro.

—¡Yo les dije que no hicieran eso! ¡Les dije que era peligroso, pero no me escucharon! —gritaba, con la voz rota.

Al cansarse, salió de allí. Caminaba con el alma rota, con el corazón hecho añicos. Cada paso pesaba una tonelada. Llegó a su casa, pero al mirar a su alrededor, se dirigió directamente a la puerta de su vecina. Tocó. Valentina abrió. Al verla después de tanto tiempo, con el rostro hinchado, los ojos rojos y la ropa manchada de sangre, no preguntó nada. Con su sabiduría, entendió de inmediato lo que pasaba. Solo abrió la puerta por completo.

Maya entró sin decir palabra. Se dirigió a la cama donde alguna vez se había sentido a gusto. Se acostó y lloró hasta quedarse dormida. Valentina le preparó una sopa, buscó ropa limpia y luego la despertó con suavidad.

—Hija, báñate, cámbiate de ropa. Come un poco, te hará bien —le insistió, acariciándole el cabello.

Maya obedeció a medias. Por momentos se tranquilizaba, pero luego volvía a llorar. En un instante, mirando fijamente a Valentina, dijo con voz temblorosa:

—Dios me odia, Valentina…

Valentina la tomó de las manos, con firmeza y ternura.

—No digas eso, niña. Tú eres buena. Dios no puede odiarte.

Maya, con lágrimas cayendo, replicó:

—Entonces… ¿por qué me pasan tantas cosas malas?

Valentina suspiró, con tristeza en los ojos.

—No lo sé, hija. A veces son cosas que simplemente pasan. La vida es dura, pero no significa que Dios te haya abandonado.

Esos días, Maya no fue al trabajo. Solo dormía y lloraba hasta que las lágrimas se le acababan. Valentina la consolaba, la escuchaba cuando quería hablar.

Al cabo de dos días, Valentina le dijo:

—Hoy es el entierro de Leo y de Miguel. La familia de Miguel se hizo cargo de todo, también del entierro de tu hermano.

Maya se armó de valor y fue al cementerio. Con gafas oscuras, caminó entre la multitud. Vio a Ana llorando, gritando por su hijo, preguntando por qué había pasado eso. Maya la miró con indiferencia. En un momento, Ana quiso abrazarla para llorar juntas, pero Maya se apartó y se alejó sin decir nada.

Después del entierro, Kevin y Samuel se le acercaron. Con voz baja, casi conspiradora, le dijeron:

—Maya, necesitamos de ti. Tenemos un mejor plan, este sí va a funcionar. Con eso podríamos pagarle a David un buen abogado, conseguirle una condena menor… quizá hasta casa por cárcel.

Ella los miró con rabia contenida. Su voz salió firme, aunque quebrada por el dolor:

—No. No quiero saber nada más de ustedes. ¡Déjenme en paz!

Se dio la vuelta y volvió con Valentina.

Una semana después, Maya decidió visitar a su hermano David. Al verlo, los dos lloraron. David la abrazó con fuerza.

—Ana vino a verme… me ayuda con algo de dinero. Lamento mucho lo que pasó. Me declararé culpable. Espero que la sentencia no sea larga —dijo, con la voz apagada.

Maya lo abrazó aún más fuerte, como si quisiera detener el tiempo. Luego se despidió y se fue. En el camino, pensaba cómo podría ayudarlo a salir de allí.

Con el tiempo, Maya volvió a trabajar en el restaurante de lujo. Pero lo hacía sin alegría. Sus ojos se habían apagado. Su mirada era triste. A veces, en medio del trabajo, pedía permiso y corría al baño porque no podía contener el llanto. Su corazón se llenó de amargura. Al ver a los clientes, pensaba en lo arrogantes que eran, en lo injusta que era la vida. Ellos gastaban en una noche lo que ella ganaba en una semana. Presumían como si todo lo que tenían los hiciera mejores. Pero lo único que los diferenciaba era haber nacido en una familia con dinero. Maya pensaba: Si les quitaran todo eso siendo aún niños… a ver qué tal les iba.

Siempre quería estar sola. Cuando estaba con gente y los oía hablar, se fastidiaba. Para ella, eran puras bobadas. Ya nada la emocionaba. Todo había perdido sentido.

Al cabo de un tiempo, Kevin y Samuel volvieron a buscarla. Esta vez, Maya escuchó lo que tenían que decirle. La propuesta era clara: un secuestro.

Al oírlo, Maya se asustó. Su voz salió cortante:

—¿Cómo se les ocurre? ¡Yo no voy a hacer algo así!

Ellos insistían, tratando de calmarla.

—No le haríamos daño a nadie. Solo lo tendríamos encerrado hasta que paguen el rescate. Luego lo soltaríamos sin ningún daño físico. Tú solo tienes que estudiar a la familia, ver quién es más accesible. Nosotros solos no podemos, nos descubrirían. Pero tú… tú sabes hablar, arreglarte bien. Nadie sospecharía.

Maya los miraba con incredulidad, el corazón acelerado.

—¿Y por qué yo? —preguntó, con voz temblorosa.

Samuel se acercó, con tono persuasivo:

—Porque tú puedes hacerlo. Solo tienes que seguirlos, averiguar sus horarios, el momento en que estén más vulnerables. No habrá peligro. Apenas paguen, soltamos a la persona. Con eso le pagamos un abogado a David. Piensa en tu hermano.

Usaban a David para convencerla. Decían que esa gente tenía mucho dinero, que trataban mal a los empleados. Samuel, que había trabajado como vigilante en la urbanización donde vivía esa familia, aseguraba que aún seguían allí.

Después de un largo rato, tratando de convencerla, Maya, indecisa, aceptó. Con voz baja, preguntó: