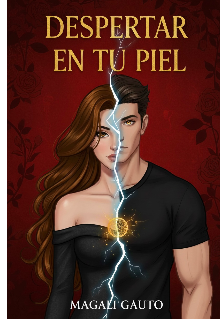

Despertar en tu piel

CIELO DE CRISTAL | IV

AGNES

—Buenos días, señor Dumont. Son las 7:30 a.m. La temperatura exterior es de 5 grados. El café Blue Mountain está listo en la cocina

Esa voz femenina, salida de la nada y con una calma artificial, fue lo que me arrancó del sueño. No era el despertador a cuerda de mi abuela, ni el portazo de Sasha. Era... otra cosa.

Abrí los ojos y me sentí caer. No porque me estuviera moviendo, sino porque lo que veía no tenía sentido. El techo estaba a kilómetros de altura y era de un color gris mate perfecto. Giré la cabeza y, en lugar de mis estantes llenos de libros viejos, vi una pared de vidrio infinito que mostraba toda la ciudad de Boston bajo mis pies.

—¿Dónde...? —quise preguntar, pero me ahogué con mi propia voz.

Era un sonido profundo, ronco, como el de un violonchelo. Me senté de un salto y las sábanas se deslizaron por mi cuerpo. Eran tan suaves que parecían aceite. Miré mis brazos. Eran anchos, cubiertos de un vello fino y oscuro, con venas marcadas en los antebrazos que yo nunca había tenido.

—¡Ay Dios mío! —grité, y el sonido de esa voz de hombre rebotando en las paredes minimalistas me dio un pánico que no puedo describir.

Salté de la cama (si es que se le podía llamar cama a esa plataforma flotante gigante) y mis pies tocaron un suelo de piedra gris que estaba tibio. Caminé a tientas, sintiéndome pesada, torpe, como si estuviera manejando un traje de buzo gigante. Entré a lo que parecía un pasillo, pero las paredes eran espejos. Espejos por todos lados.

Me detuve frente a uno y el corazón casi se me sale por la boca.

—¿Quién es este tipo? —susurré, retrocediendo.

El hombre en el espejo también retrocedió. Tenía el pelo castaño corto, perfectamente despeinado, y una cara que parecía esculpida con un cincel. Era joven, quizá de mi edad, pero irradiaba una seguridad que incluso en ese estado de terror se notaba. Tenía ojos de un color miel tan claro que daban frío.

Me toqué la cara. El hombre se tocó la cara. Me tiré del pelo. El hombre hizo una mueca de dolor.

—No, no, no... —empecé a hiperventilar—. Esto es un sueño. Es la fiebre. Me agarró un virus por las fotocopias viejas de la biblioteca.

Salí corriendo de ese pasillo y llegué a un salón que era más grande que toda mi casa. Muebles de diseño, cuadros que parecían manchas de sangre carísimas y una cocina que parecía un laboratorio. Me asomé al ventanal y me dio vértigo. Estaba en lo más alto de un edificio de lujo. Un penthouse, como los que salen en las revistas que hojeo en la sala de espera del dentista.

—¡Señor! ¡Usted! ¡Salga de mi cuerpo! —le grité al reflejo en un ventanal, golpeando el vidrio—. ¡Tengo que ir a la facultad! ¡Tengo que ayudar a mi mamá con los pedidos!

De repente, una pantalla gigante se encendió sola en la pared frente a mí.

—Señor Dumont, tiene una llamada entrante de "Papá" en la línea prioritaria. ¿Desea atender?

Me quedé helada. ¿Dumont? Ese apellido me sonaba de las noticias, de los carteles de los edificios. Me miré las manos de nuevo. Estaba habitando al hijo de uno de los hombres más ricos del país. Estaba atrapada en el cuerpo del chico que, seguramente, nunca en su vida tuvo que raspar lo quemado de una tostada.

—¿Qué voy a hacer? —lloré, pero mi nueva voz no me permitía sonar frágil; sonaba como un rugido de desesperación—. Si me ven así, me van a meter presa por robo de identidad... ¡o por robo de cuerpo!

Miré a mi alrededor buscando mi ropa, pero lo único que encontré fue un vestidor del tamaño de una boutique de lujo.

La pantalla seguía parpadeando: "Llamada entrante: PAPÁ".

—No, no, no... Ni loca atiendo —susurré con esa voz profunda que todavía me daba escalofríos—. Hola, señor millonario, soy su hijo pero con el alma de una chica que toma el bus. ¡Seguro, me mandan directo al psiquiátrico de lujo!

La llamada se cortó y el silencio volvió a inundar el penthouse. Me senté en el suelo de mármol y, por primera vez en mi vida, sentí que las lágrimas caían por una cara que no era la mía.

—Maldito portal... maldito destino —sollocé, limpiándome los ojos con unos puños que eran enormes—. Yo pedí una oportunidad, pedí que me escucharan, ¡no que me convirtieran en un muñeco de revista! El universo tiene un sentido del humor pésimo. Me escuchó mal.

Me quedé un rato ahí, abrazando mis nuevas rodillas, pensando que lo mejor sería encerrarme en este palacio de cristal, pedir comida por alguna app (si lograba descifrar el teléfono) y no salir nunca más. Pero entonces pensé en mi mamá. Pensé en que ella estaría esperándome para coser las agendas. Pensé en Sasha y en quién la iba a buscar a danza.

—Tengo que salir de aquí—dije, poniéndome de pie con una determinación que no sabía que tenía—. Si este chico es tan rico como parece, tiene que tener recursos. Dinero, contactos... algo que me ayude a encontrar a mi casa verdadera. Pero para eso, tengo que actuar. Tengo que ser él.

Fui al vestidor. Todo era gris, negro o azul marino. Elegí un pantalón oscuro y una camisa blanca que se sentía como seda pura sobre la piel. Me costó un siglo abotonarla porque mis manos nuevas eran demasiado grandes para los botones pequeños. Me miré al espejo, me peiné el pelo con los dedos y traté de poner cara de "soy dueño del mundo". Fue un fracaso; parecía un modelo que acababa de ver un fantasma.

Salí del departamento con el corazón en la boca. El pasillo del edificio era tan elegante que me daba vergüenza pisar la alfombra. Justo cuando llegué al ascensor, una puerta lateral se abrió.

Una mujer impecable, con un perro que parecía un peluche y más joyas que una joyería entera, salió al pasillo.

—¡Oh, Miles! —exclamó con una sonrisa llena de botox—. Qué milagro verte tan temprano, querido. Pensé que después de la fiesta de anoche estarías durmiendo hasta el mediodía.

Me quedé helada. Me señaló a mí. Ella me conocía.