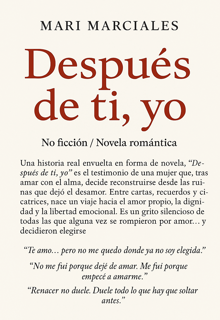

Despues de ti, yo

Capítulo 1 – Lo soñó una última vez

Ella soñó con él otra vez.

En el sueño, sus labios la buscaban como antes, como cuando amarlo era fácil, como cuando aún no sabía que él escondía verdades detrás de cada beso.

En ese mundo onírico donde todo parecía intacto, él aún la miraba con ternura, aún la abrazaba como si no hubiera otra piel que desear.

Y ella… ella aún creía. Pero al despertar, solo quedó el vacío. Uno de esos vacíos que no hacen ruido, pero pesan. Uno que no se nota por fuera, pero arrasa por dentro. Se sentó al borde de la cama, con los ojos abiertos y el alma cerrada.

Habían pasado seis meses desde que él se fue. O, mejor dicho, desde que ella lo dejó ir… al enterarse de que su amor no era exclusivo, de que su nombre ya no era único en sus mensajes, ni en sus pensamientos. Él tenía otra. Y aunque el mundo le decía que hiciera lo mismo, que lo odiara, que lo olvidara, ella seguía soñando con él. No por falta de dignidad, sino porque amar tanto no se apaga de golpe. Porque cuando una mujer entrega hasta el alma, cuesta recogerla pieza por pieza.

No era tonta. Sabía que él ya no merecía su amor. Pero eso no borraba los recuerdos, no quitaba el eco de su voz ni el calor de sus manos. No quitaba el temblor que aún le recorría el cuerpo cuando su mente traicionaba al corazón y lo revivía, aunque solo fuera en sueños.

Lo había amado tanto que casi se olvida de sí misma. Y ahora, desde ese dolor, comenzaba una reconstrucción lenta, pero necesaria. Porque por primera vez en mucho tiempo, iba a ser ella quien se eligiera.

Después de él… venía ella. Por fin.