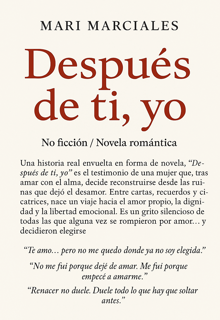

Despues de ti, yo

Capítulo 6 – El vacío no era él, era ella rota

La primera noche fue silencio. No había mensajes. No había promesas. No había él.

Pero tampoco había paz. Solo una cama inmensa, una almohada testigo, y un corazón latiendo fuerte para no quebrarse del todo.

Lloró. Claro que lloró. Hasta quedarse dormida con el nudo en la garganta, como si el sueño fuera el único lugar donde podía seguir amándolo sin que doliera. Durante los primeros días, todo dolía. El café no sabía igual. Las canciones eran puñales.

El celular era una tortura. Y su nombre… su nombre seguía sonando dentro de ella como una oración inconclusa. A veces, la tentación era fuerte. Volver. Escribirle. Preguntar si la extrañaba. Buscar cualquier excusa para escuchar su voz.

Pero se detenía. Porque sabía. Sabía que si volvía, se traicionaba. Sabía que él no era hogar. Sabía que el amor no debía doler así.

Entonces empezó a recogerse. Poco a poco. Con pasos lentos. Con recaídas, sí. Con momentos en los que su corazón aún decía su nombre en silencio. Pero también con pequeños despertares. Una tarde en que se miró al espejo y no lloró.

Una noche en que durmió sin pensarlo. Un día en que rió, de verdad, por algo que no tenía que ver con él. El vacío seguía ahí. Pero ya no era por él. Era por ella. Por todo lo que dejó de ser mientras intentaba sostener un amor que no la sostenía.

Y en ese espacio vacío… empezó a crecer algo nuevo. Algo que aún no tenía forma, pero que sabía a fuerza.

A renacimiento.