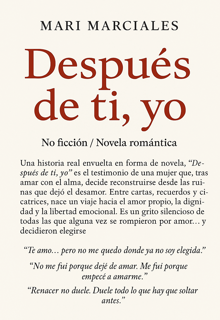

Despues de ti, yo

Capítulo 8 – Esta vez se elige a ella

No sabía exactamente a dónde iba, pero por primera vez… no le importaba.

No necesitaba un destino claro, solo caminar sin cadenas. Sin culpas. Sin el peso de una historia que ya no era suya. Esta vez no esperaba a nadie.

No se aferraba a promesas vacías ni a mensajes a medias. No soñaba con una llamada, ni con volver a escuchar su nombre en labios conocidos.

Esta vez, se soñaba a ella. Se imaginaba fuerte, tranquila, feliz. Se imaginaba en paz. No porque todo estuviera resuelto, sino porque al fin había entendido que la paz no era ausencia de dolor, sino presencia de amor propio. Ahora quería otras cosas.

Quería un amor que no le apagara la voz. Un amor que no la hiciera dudar de sí misma. Un amor que no doliera más de lo que sanaba. Y si ese amor no llegaba, estaba bien. Porque ella ya no tenía prisa. Ya no necesitaba a nadie que la completara. Porque entendió —por fin— que nunca estuvo incompleta. Se empezó a hablar bonito.

A cuidar sus límites. A perdonarse por quedarse tanto tiempo en donde no la valoraban. Y también, a reconocerse por haberse ido, aunque le doliera el alma.

Ahora se levantaba con ganas de construirse. Un día con miedo, otro con esperanza, y otro con una sonrisa que ya no fingía. Sabía que algún día volvería a amar.

Pero también sabía que si alguien no podía amarla bien, ella no se quedaría otra vez. Porque ya no buscaba promesas, ni palabras bonitas. Buscaba hechos. Presencia. Respeto.

Y mientras llegaba eso… se tenía a ella. Y con eso, le bastaba.