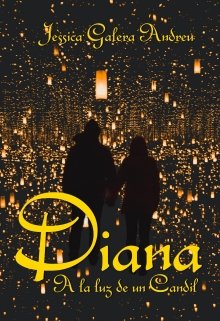

Diana: a la luz de un candil -Muestra-

2

Los finos copos de nieve descendían lentamente desde el cielo encapotado hasta fundirse en el pavimento. Leandro seguía caminando de un lado a otro, tratando de acostumbrarse a aquel atuendo que se le antojaba extraño e incómodo, mientras Agatha observaba, embelesada, la nívea precipitación. No eran las estrellas de una galaxia, pero su grácil descolgar punteando el cielo de la noche se las recordaba. Bajó la mirada y exhaló una bocanada de aire que deslizó una nubecilla de vaho desde su boca.

—Serán solo unas horas, Leandro. ¿Crees que ese pantalón y tú seréis capaces de arreglároslas solos?

—¡Ja! Muy graciosa. Supongo que has escogido la prenda por algo, ¿no? No te caigo bien, ¿verdad?

Agatha abrió la boca y volvió a cerrarla, conviniendo consigo misma que era mejor no hacer arder aquella particular hoguera.

—He escogido esa prenda porque forma parte del atuendo común en un humano joven. Y como tú eres tan joven... Se llama vaquero. Es poco flexible, pero muy moderno y vistoso. Además, te queda muy bien.

Leandro sonreía mientras doblaba las rodillas, tratando de que la molesta tela se diera de sí.

—Con que es eso... Muy joven, eh.

—Veamos, Leandro. —Agatha se acercó a él, recogiendo su largo cabello en un moño desenfadado a la altura de la coronilla—. Para conseguir la mayor cantidad posible de magia, será mejor que no separemos. Date un paseo por tantas calles como puedas y al despuntar el alba, volveremos a encontrarnos aquí. Sobra decir que no puedes volar ni hacer uso de ninguna virtud universal. Hemos de pasar inadvertidos. Por la reina, no le digas a nadie qué eres.

—Tranquila, Agatha. Al alba estaré de regreso con tal cantidad de magia que harías bien en usar una de estas.

Extendió el brazo y le mostró unas gafas de sol.

—Yo también he estado informándome sobre los humanos de la Tierra. Desgraciadamente estas cosas llamaron demasiado mi atención y... me despisté. No indagué mucho más.

Agatha ignoró el objeto que Leandro le ofrecía y dio media vuelta, desapareciendo de allí. El joven universal se encogió de hombros y se las colocó, tal y como sabía que las personas hacían.

—Pero si no se ve nada...

o

Se abrigó al percibir el frío sobre su piel, una sensación nueva que no experimentaba en Universia. No había tenido demasiado tiempo para detallar los pormenores de la misión con Agatha, pero supuso que aquello sería cosa de ella y que proveerle de sensaciones humanas tendría como fin potenciar la discreción de la que habían de hacer uso en la Tierra. Se subió ligeramente la bufanda hasta cubrir su nariz, que ya empezaba a tornarse colorada e introdujo las manos en los bolsillos mientras aceleraba el paso en dirección a una hermosa casa de aspecto señorial. Las luces multicolor parpadeaban sin orden ni concierto en torno a su fachada, de madera blanca, mientras que en el jardín atisbó una estatua que emulaba a aquel personaje del que había leído algo: Santa Claus.

Se acercó a la ventana, sosteniendo su candil y observó a través de los cristales empañados. Desde allí divisó un enorme salón, en cuyo sofá dormitaba un hombre envuelto en una bata.

La decoración interior en poco acompañaba a la externa, pues aunque había un árbol junto a la puerta, estaba completamente desnudo y desprovisto de los habituales ornamentos que Leandro había leído, solían vestirlo.

El hombre despertó, sobresaltado cuando una mujer apareció en la sala con cara de pocos amigos, gritando.

—¿Aún no has empezado a poner el árbol? —le recriminó—. Tu hijo estará a punto de llegar con su mujer y las niñas...

—Que lo pongan ellas, si quieren. Eso es cosa de críos. Y ahora calla, que no me dejas oír nada.

El hombre hizo un gesto de desdén con la mano y tomó el control remoto del televisor para empezar a cambiar canales ante el enojo de la mujer, que volvió a desaparecer por donde había llegado haciendo aspavientos con las manos.

Leandro observó su candil y lo vio tan apagado como al principio.

Tal vez en la planta superior, pensó para sí. Aprovechando la oscuridad que cubría buena parte de la urbanización, en la que solo unas tenues farolas proveían de luz el lugar, trepó a través de la celosía y alcanzó el balcón. La cortina estaba echada y la oscuridad en la habitación era total, así que continuó trepando y llegó hasta una de las amplias ventanas superiores. Pegó la nariz al cristal y dio un respingo al topar con su propio reflejo.

—Por la reina, si soy yo...

Chasqueó la lengua y negó con la cabeza mientras colocaba las manos a sendos lados de su cara, ayudándose para ver algo en el interior: la habitación estaba a oscuras, perfectamente ordenada y sin signo evidente de que alguien estuviera haciendo uso de ella.

Resopló, resignado y recorrió las restantes ventanas, asegurándose continuamente de que nadie podía verlo. En apariencia solo aquel hombre y aquella mujer vivían allí, dos personas sin rastro de magia en su vida.

Colocó los pies en el suelo y se alejó con el triste candil en su mano. De nuevo se arrebujó en su abrigo y resopló al notar las orejas congeladas. Apenas llevaba una hora en la Tierra y ya estaba deseando marcharse de allí. Si al menos hubiera logrado hallar algo de magia, tal vez aquel frío infernal se hiciera algo más llevadero.

Se detuvo cuando las figuras de tres niños cruzaron corriendo frente a él hasta introducirse en una casa que quedaba en la otra acera. Sonrió, convencido de que en los niños aquella magia debía de latir con fuerza. En ellos, la ilusión persistiría y la creencia en todo aquello que los adultos habían matado, viviría, al menos, un tiempo más. Eso había leído.

Se aseguró de que no pasaba ningún coche y cruzó rápidamente hasta llegar a la ventana desde la que se derramaba una cálida luz. Los chiquillos a los que había visto llegar se despojaban de abrigos, gorros y bufandas, mientras una mujer les mostraba las luces del árbol que debía de estar adornando.