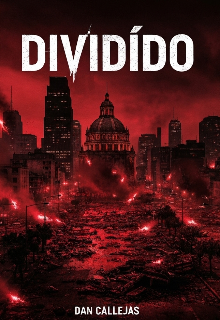

Dividido

DIA DE MUERTOS: PARTE 1

—Necesitas cambiar tus formas y empezar a tomar más en serio tu vida, Elio.

Sí, era mi padre, el señor Chávez. El hombre que había decidido ser la oveja negra de toda la familia. Y no, no de la manera en que todos siempre lo imaginan. No fue por drogas, ni por problemas con la ley, ni porque se volviera un loco rebelde. Cuando él me lo dijo por primera vez, sin darme contexto, yo también lo pensé. Pero la verdad era otra: él decidió no seguir el camino marcado, ese destino de manejar un taxi toda la vida, como sus hermanos, como sus primos, como todos en la familia.

Mi padre se rebeló de una forma extraña, simple pero gigantesca: estudió, se graduó. Y aunque seguimos viviendo en el mismo barrio donde nació y creció, aunque las paredes de nuestra casa sigan siendo las mismas de siempre, al menos, como él dice, *“no tenemos que andar viendo cómo comemos ni estar preocupados de pagar dónde vivir”*.

—Si quieres salir adelante —continuó con esa voz grave que a veces parecía sermón y otras veces un chiste— debes levantarte temprano, hacer tus deberes, bañarte, por Dios, Elio. Que seas listo y saques buenas calificaciones no va a atraerte chicas, al menos no por ahora. Ese olor que desprendes las ahuyentará.

Me sonrió, y al mismo tiempo me extendió el almuerzo ya hecho, mientras me desacomodaba el cabello con la mano libre. A veces era difícil tomarlo en serio por cosas como esa.

—Lo sé, pa —respondí, con la boca medio llena—, pero la verdad es que no siempre tengo tiempo. La universidad me mata: llego tarde, me voy temprano… a veces no me da tiempo ni de ver a mamá.

Tomé un bocado del huevo revuelto que había hecho mi padre. Hoy tenía un sabor distinto. Algo raro, como si estuviera desabrido. Probé de nuevo, con cuidado, buscando ese sabor de siempre, ese toque suyo… pero nada. Era insípido. Como si hubiera olvidado la sal. Le eché un poco más, luego otro poco, hasta que mi padre me miró con los ojos entrecerrados, como un detective que descubre una pista en una película de suspenso.

—¿Qué haces? —Preguntó, la voz cargada de sospecha—. ¿Por qué le echas tanta sal? Debe estar salado ya.

Se levantó de la mesa. Yo seguí comiendo, confundido. Mi padre se inclinó sobre mi plato, tomó un bocado con el tenedor y se lo llevó a la boca. Apenas lo probó, lo escupió en su mano, con un gesto de disgusto genuino.

—Esto es incomible, Elio.

Lo miré sin entender y volví a probar. Nada. Sabor a cartón mojado. Ni pizca de gusto.

—Debe estar mal tu sentido del gusto —dijo él, mirándome con más seriedad de la que estaba acostumbrado—. No te lo comas. Te daré dinero para que compres algo en la escuela.

Se sentó otra vez, pero sus ojos no dejaron de observarme. Era como si supiera lo que me estaba pasando, como si hubiera visto la sombra antes que yo.

Yo solo atiné a tomar un sorbo de café. Ese sí sabía bien, un sabor profundo y fuerte, el de siempre. Después tomé un par de galletas saladas que estaban sobre la mesa. El crujido me dio una sensación de normalidad, como si todo lo raro se quedara en ese plato de huevos malditos.

Mi padre, en cambio, terminó de desayunar sin despegar la mirada de mí.

—Elio, ¿desde cuándo no te sabe la comida? —preguntó de pronto.

Me encogí de hombros.

—Hoy es la primera vez. O al menos… la primera vez que lo noto.

—¿Seguro? —Sus ojos tenían ese brillo que mezcla preocupación y miedo—. Porque eso no es normal, hijo. Y tú eres muy listo como para hacerte el tonto.

Levanté la cabeza, lo miré fijo y forcé una sonrisa.

—Pa, soy un genio descuidado, ¿recuerdas? Capaz y estoy tan metido en mis libros y mis experimentos que ni me entero de lo que me pasa en el cuerpo.

Él sonrió de lado, esa sonrisa cansada pero amorosa.

—Por eso mismo te digo que te cuides. Porque sé que te olvidas de ti mismo.

El silencio llenó la cocina unos segundos. Afuera, los primeros autos pasaban rugiendo por la avenida, gente saliendo a trabajar, niños con mochilas demasiado grandes para sus espaldas. La casa olía a café recién hecho, a pan tostado, y aun así había algo en el aire, un peso invisible que se había quedado suspendido entre los dos.

—Elio —dijo mi padre finalmente, con voz baja—, yo sé lo que es crecer en este barrio. Sé lo que es que todos esperen que fracases. Yo decidí no seguir ese camino, pero tú… tú tienes algo más. Algo que ni yo tuve. No lo desperdicies.

Tragué saliva.

—Pa, yo… yo sé lo que han hecho por mí. Tú y mamá. Nunca lo olvido. Y si a veces parezco un desastre, no es porque no me importe… es porque a veces siento que no me alcanza el día.

Mi padre asintió, despacio.

—Con que no te olvides de quién eres, hijo, ya con eso.

No respondí. Solo seguí comiendo las galletas y mirando el café. Mi padre terminó en silencio, pero la forma en que me miraba me decía más que mil sermones.

Algo en su mirada decía que sabía que mi vida estaba a punto de cambiar. Y no de la forma en que ninguno de los dos estaba preparado.

—Por cierto, hoy iremos al panteón. Tu madre quiere visitar a un familiar suyo, así que no llegues tarde —dijo mi padre mientras apuraba el último sorbo de café y se acomodaba el saco con un gesto rápido, como si siempre tuviera prisa aunque no la tuviera.